Abstracts

Résumé

C’est au milieu des années 1970 que les cinéastes américains Robert Kramer et Philip J. Spinelli quittent une Amérique en transition – celle de l’après-Vietnam – pour un territoire non moins en transition : le Portugal de l’après-révolution des Oeillets. Ne cherchant pas à inscrire l’événement historique sur les semaines qui suivirent avril 1974 et qui menèrent à la chute de l’Estado Novo (Deuxième République), les réalisateurs se concentrent sur un temps plus long, soit jusqu’en 1976. Ainsi, ils interrogent de façon linéaire la tension fulgurante et chaotique de la Révolution, tout autant que les potentialités politiques réelles du mouvement pour le pouvoir populaire. À travers un travail de montage fragmentaire des événements, Kramer et Spinelli établissent, dans Scènes de lutte de classe au Portugal (1977), un contrepoint analytique distancié mais non moins ambigu d’une écriture de l’histoire in situ. Sans minorer la place de Spinelli en tant que coréalisateur, nous chercherons à recentrer notre propos sur la subjectivité assumée de Kramer dans l’énonciation des faits – la chronique d’une révolution –, laquelle est indissociable de son engagement politique – le positionnement marxiste.

Abstract

In the mid-1970s, the American filmmakers Robert Kramer and Philip J. Spinelli left a country in transition—the United States after the Vietnam War—for another country no less in transition: Portugal following the Carnation Revolution. Not wishing to limit this historic event to the weeks following April 1974 and the fall of the Estado Novo (the Second Republic), the filmmakers focused instead on a longer period of time, up to 1976. In so doing they interrogated in a linear manner the fast-moving and chaotic tension of the Revolution, as well as the real political possibilities of the movement for popular power. Through a fragmentary montage of events, Kramer and Spinelli’s film Scenes from the Class Struggle in Portugal (1977) creates an analytical counterpoint that is distanced but no less ambiguous than writing history on site. Without underestimating Spinelli’s role as co-director, this article attempts to re-focus attention on the subjectivity adopted by Kramer in setting out events—the chronicle of a revolution—something that is inseparable from his political commitment and Marxist stance.

Article body

Scènes de lutte de classe au Portugal[1] se présente comme une tentative d’élaborer un récit des événements qui menèrent à la chute de l’Estado Novo (Deuxième République), lequel fut renversé par un coup d’État militaire connu sous le nom de « Révolution des Oeillets ». Il s’agit d’une coréalisation entre le cinéaste Robert Kramer et le producteur Philip J. Spinelli, qui décrit ainsi leurs rôles respectifs quant au tournage : « Robert s’est occupé des prises de vue et moi du son. Cependant, nous avons pu travailler avec des techniciens locaux pour quelques scènes. La plupart du temps, Robert et moi étions seuls sur le tournage. Nous avons parfois échangé les rôles en fonction du sujet traité[2]. » Le film se démarque par une écriture narrative qui s’accomplit dans l’usage pluriel de la voix off. Au cours du film, on entend successivement Kramer – la séquence d’ouverture – puis Spinelli, en alternance avec la militante Melinda Rorick[3]. Si le texte de la narration a été écrit en grande partie par Kramer, le processus narratif est en réalité plus complexe et rappelle certaines méthodes d’écriture collective élaborées au sein du collectif Newsreel. Comme l’explique Spinelli :

La narration a été coécrite par Robert et moi-même, bien que Robert ait pris la tête du projet en raison de sa plus grande expérience sur les questions politiques. Mon rôle était plutôt celui d’un éditeur. Au cours du processus d’édition, nous avons également organisé plusieurs sessions à San Francisco avec d’autres gauchistes afin d’obtenir des commentaires et des suggestions[4].

En dépit d’une certaine linéarité dans le montage, le film cherche moins à construire une chronologie précise et objective des événements historiques qu’à présenter un regard ouvertement subjectif en insistant sur l’action du mouvement pour le pouvoir populaire. L’objectif est de remettre en question les conséquences politiques de la Révolution à partir des classes populaires – les organisations ouvrières, les paysans et les soldats de la classe ouvrière. Lorsque l’on cherche à définir la question du point de vue dans le film documentaire, nous avons tendance à simplifier les choses de façon binaire : le documentaire serait objectif, par opposition à la subjectivité de la fiction. Or, rien n’est plus faux, puisque à travers le choix de son sujet, la façon dont il filme puis ce qu’il décide de restituer au montage, le cinéaste impose forcément un regard où le réel passe par le filtre de sa subjectivité. Dans le cinéma de Kramer et Spinelli, si l’ordre subjectif – l’orientation politique – vient avant l’ordre objectif – la neutralité supposée d’une suite d’événements –, nous tenterons de montrer qu’il s’agit moins d’une opposition entre ces deux pôles qu’une mise en relation du subjectif dans l’objectif. Notre hypothèse est la suivante : en quoi l’usage de la voix off n’a de cesse de rappeler que derrière sa manifestation, une voix est toujours celle d’une singularité, qu’elle tient une place politique et nous questionne sur la subjectivité assumée du filmeur en exercice ? Dans un premier temps, nous proposerons de remettre en question les lieux de la voix : qui nous parle et comment cette parole interagit-elle avec les protagonistes du film ? Dans un deuxième temps, nous nous interrogerons sur l’horizon d’attente du réalisateur et son rapport au réel : comment l’engagement politique de Kramer et Spinelli se manifeste-t-il à l’écran et quels procédés filmiques sont mis en place pour rendre cette parole efficiente ? Dans un troisième temps, nous montrerons comment Kramer et Spinelli cherchent à résoudre le conflit entre les pôles subjectif et objectif de leur geste filmique par l’inscription du « je » à l’écran et la mise en scène de soi. Devant la question de l’engagement politique, les réalisateurs répondent par une subjectivité jouant de l’alternance entre présence et absence. En témoignent la prise de parole face caméra de Kramer en ouverture et son effacement progressif de l’image, où il ne reste plus que le grain de sa voix. Devenir invisible à l’image tout en étant physiquement présent derrière la caméra, n’est-ce pas une stratégie énonciative de Kramer visant à jouer sur la position ambiguë du filmeur en exercice ?

Les lieux de la voix : qui nous parle ?

La période où Kramer et Spinelli arrivent au Portugal, en 1975, se caractérise par une constante instabilité qu’on désigne sous le sigle PREC (Processus révolutionnaire en cours). Le pouvoir appartient, dans un premier temps, à la Junte de salut national (ou Comité de salut public) désignée pour maintenir le gouvernement du Portugal, en avril 1974, après la révolution des Oeillets[5]. Le général António Spínola est nommé président de la République, mais doit cependant démissionner le 30 septembre 1974 sous la pression des militaires d’extrême gauche, conduits par le major Carvalho et le général Vasco Conçalves. C’est alors que le général Costa Gomes prend le pouvoir jusqu’au 11 mars 1975, date à laquelle il est révoqué et mis en exil par les militaires révolutionnaires. Prétextant une tentative de coup d’État, ces derniers exilent le général Spínola et créent le Conseil suprême de la Révolution qui vient remplacer la Junte de salut national. Bien plus qu’une nouvelle étape dans le processus révolutionnaire en cours, ce changement radical opéré par certaines franges de l’armée doit se lire rétrospectivement comme une tentative radicale de renversement des institutions cherchant à combattre la social-démocratie en engageant le Portugal sur la voie de la collectivisation[6]. Si les effets sur l’économie apparaissent comme un désastre du point de vue des tenants de l’économie de marché, cette tentative communisante laisse apparaître le Portugal comme « le pays le plus libre du monde[7] ».

C’est dans ce contexte trouble, mais porteur d’une utopie révolutionnaire que Kramer et Spinelli prennent la caméra pour rendre compte d’une situation qui a été le théâtre, entre le 25 avril 1974 et le 25 novembre 1975, d’un double pouvoir avec le développement du contrôle ouvrier sur les lieux de travail[8]. Quand bien même le parcours filmique des événements montrerait que la Révolution a failli devant l’échec du coup d’État des militaires d’extrême gauche, l’expérience de Kramer et Spinelli au Portugal s’inscrit bien dans un processus actionnel de continuité. Cinéaste engagé, Kramer appartient à différents groupes de gauche radicale depuis les années 1960. En 1967, il est cofondateur du collectif Newsreel, lequel va produire de l’information contre la télévision perçue comme la voix de l’oppression[9]. Cet engagement politique pour les luttes de libération et l’émancipation des minorités, Kramer le met au service d’une entreprise filmique de diffusion qu’il nomme « guérilla urbaine ». Dans ses films, il laisse place à l’improvisation : la prise de vue devient une prise sur le vif – en témoigne la résistance du peuple vietnamien dans ThePeople’s War (1970) ou l’anticipation politique des résistants au régime fasciste dans Ice (1970).

Après cette mise en contexte historique, il importe de dessiner la structure générale du film en dégageant les marques énonciatives qui viennent nourrir la subjectivité du filmeur. La forme finale de Scènes de lutte de classe au Portugal doit beaucoup au film Milestones (1975), ne serait-ce que par l’usage toujours aussi vif de la polyphonie – différentes lignes narratives – dans une mise en scène combinant un régime d’images mixtes – archives photographiques, actualités filmiques et entrevues. Après un intervalle de plusieurs années, où il structure son engagement moral au sein de Newsreel, Kramer réalise avec John Douglas Milestones en dehors de la structure qu’il avait pourtant créée : « Je me rendais compte que je n’étais jamais dans une position confortable en faisant des films au sein de groupes. Même si j’ai appartenu pendant quatre ans à une organisation comme le Newsreel, qui a fait une cinquantaine de films, j’ai très peu tourné[10]. » Milestones traite de l’engagement politique à une époque où la guerre du Vietnam s’achève. À travers six trames narratives et une cinquantaine de personnages, Kramer fait le portrait complexe de celles et ceux qui, une décennie plus tôt, furent les artisans de la contre-culture des années 1960 aux États-Unis. Il y aborde notamment les thèmes de la gauche américaine : oppression des Amérindiens, rapports de domination, homosexualité, difficultés d’insertion dans la société et refus de s’y insérer au nom de principes anarchistes. Comme le rappelle Pauline de Raymond :

Le montage du film fascine par sa capacité à créer des résonances à la fois profondes et douces entre les séquences, et entre les expériences des uns et des autres, comme s’il captait une organicité entre les êtres et dans leur rapport avec la nature. Aussi le potier aveugle semble-t-il renvoyer à la perte de repères de tous les protagonistes du film[11].

Tourné dans un 16 mm aux couleurs vives, Milestones convoque des images fixes et des images d’archives qui mêlent des séquences écrites avec des improvisations.

Cet ensemble d’images hétérogènes est à mettre en relation avec la façon dont Kramer et Spinelli inscrivent la parole du peuple dans Scènes de lutte de classe au Portugal : souvent prise sur le vif, la parole joue également le rôle d’une confession nécessaire face caméra. Cependant, ces fragments d’images et de sons sont constamment introduits et contextualisés par l’usage intensif de la voix off, laquelle structure l’évolution du film. La présence de voix off multiples – celles de Kramer, Spinelli et Rorick – permet de créer un espace d’échange et de correspondance avec les différentes figures du peuple en lutte dont le film construit le portrait polyphonique. En interrogeant la relation qu’entretient la voix off avec les images, en quoi pouvons-nous affirmer que celle-ci oriente le discours politique du film ?

À l’exception d’une séquence d’ouverture – sur laquelle nous reviendrons – où Kramer se met en scène face caméra, le film suit un découpage relativement linéaire des événements. La narration est parfois très classique puisque les images sont maintes fois des illustrations quant aux propos énoncés par la voix off et ne sont pas toujours problématisées comme dans plusieurs autres essais filmiques de Kramer[12]. Lorsque le titre du film apparaît par deux fois à l’image et en lettres blanches – d’abord en portugais, Cenas da Luta de Classes em Portugal puis en anglais, Scenes from the Class Struggle in Portugal –, positionné au centre de l’espace filmique, notre regard se fixe immédiatement sur le drapeau rouge perché sur le balcon supérieur d’un bâtiment officiel (Fig. 1). Le drapeau flotte au vent dans un mouvement ondulatoire qui dialogue avec une caméra portée et tremblante. Quant à la couleur rouge, si elle renvoie à la gauche du communisme et du socialisme, elle est surtout le symbole des mouvements ouvriers et révolutionnaires depuis 1848[13].

Le rapport entre l’inscription du titre à l’écran et le drapeau filmé en plan large puis rapproché donne l’impression qu’il s’agit d’un seul et même motif, comme si la surimpression du titre venait se fondre par contact sur la zone de couleur rouge du drapeau, faisant disparaître le rapport entre l’avant-plan – le titre du film – et l’arrière-plan – le drapeau lui-même. Cette mise en relation permet d’inscrire de façon lisible le point de vue adopté par les réalisateurs sur les événements. La voix du peuple dans la rue s’invite également dans le hors champ du visible. Elle résonne comme une masse sonore compacte répondant d’une seule voix. Soudain, une première voix off se fait entendre juste avant la fin de ce plan. Cette voix féminine évoque le processus long et complexe qui doit amener le Portugal sur les chemins de la liberté. Sans transition et par l’intermédiaire d’une coupe franche, le film développe une somme d’images d’archives renvoyant aux manifestations populaires, de même qu’un retour historique précis est établi sur les traces de l’empire colonial portugais. La voix off de la femme s’efface pour une autre voix : celle d’une présence masculine qui n’est pas Kramer. Dans un souci d’alternance entre les pôles masculin et féminin, ces voix vont prendre en charge le récit filmique des événements jusqu’à la fin, tout en restant acousmatiques. De façon générale, la structure du film va garder ce va-et-vient entre les images d’archives, les entretiens avec le peuple, la prise sur le vif d’événements décisifs et l’insertion de photographies à l’intérieur de l’image en mouvement.

Figure 1

Scènes de lutte de classe au Portugal (Robert Kramer et Philip J. Spinelli, 1977).

Cet effacement de Kramer de l’image et du son donne l’impression qu’il se met en retrait ou du moins qu’il cherche à poser une distance face aux événements historiques rapportés. Pour autant, ces voix sont tout sauf neutres, puisqu’elles impliquent des instances énonciatives renvoyant à la construction du film. Comme nous l’avons déjà évoqué, la voix féminine est celle de Melinda Rorick – l’amie militante – et la voix masculine est celle de Philip J. Spinelli – le coréalisateur. Le geste polyphonique part donc de Kramer comme instance subjective qui ouvre le film à ses intentions avant de renvoyer son absence relative à ses collaborateurs. Contrairement à l’usage habituel de la voix off qui procède généralement, chez Kramer, d’une double réappropriation des images et des sons, il s’agit moins ici de remettre en question la vérité de la parole rapportée dans les images que d’orienter le propos. L’alternance entre les images d’archives et les événements qui suivent le processus révolutionnaire traduit un montage qui travaille une perspective politique fortement ancrée à gauche[14]. Inversement, on pourrait imaginer la position en retrait de Kramer comme la mise à distance subjective d’une parole qui doute non pas des événements, mais de la finalité du processus révolutionnaire, comme si cette position en retrait venait creuser un écart et une distance à soi devant la mise en image d’une parole en quête de réel. Le film est d’ailleurs hanté par la question suivante : quel est l’avenir d’un pouvoir populaire en contexte révolutionnaire ?

L’aventure portugaise commence, pour Kramer et Spinelli, par la sélection de Milestones au Festival international de cinéma de Figueira da Foz. À l’époque, le cinéaste se sent complètement étranger aux événements politiques en cours au Portugal : « Je me sentais mal à l’aise d’apporter des jalons au Portugal. Je ne comprenais pas vraiment quelle relation il y avait avec la lutte là-bas… mais j’y suis allé, car nous effectuions un travail de solidarité ici, et il me semblait que ce serait précieux d’y retourner » (Kramer 1976[15]). Devant la réaction enthousiaste du public, Milestones remporte le premier prix du festival. La révolution culturelle développée par le film trouve écho au sein d’une population peu habituée à ce type d’essai où l’énergie dégagée fait corps avec les événements eux-mêmes. Il faut rappeler que le cinéma portugais de cette époque était dominé par la technique des entrevues, en grande partie parce que les cinéastes portugais vivaient de la télévision publique. Après le festival, Kramer retourne à Lisbonne avec Spinelli[16] où les invitations se font nombreuses afin de documenter la Révolution : « Il y avait un soutien et une coopération vraiment désintéressée et généreuse de la part d’un large éventail de cinéastes et d’organisations politiques différentes. Personne ne pouvait résoudre tout le problème de la réalisation d’un film, mais chacun offrait sa caméra ou des contacts pour obtenir des images télévisées. » Cette solidarité séduit Kramer et Spinelli, même s’ils ne sont pas dupes des compromis qu’ils doivent accepter afin de pouvoir réaliser leur projet documentaire dans les meilleures conditions. Ce qui importe, c’est de garder un espace de liberté et ne pas avoir à faire de discussions préalables sur ce qui va être filmé. Comme le rappelle Spinelli : « Kramer avait une compréhension plus profonde que moi de la politique, ce qui l’a amené à prendre en charge la collaboration avec divers groupes et les interviews alors que je préférais les événements publics[17]. » Kramer entretient une relation étroite avec divers groupes politiques, notamment avec le PRP (le Parti révolutionnaire prolétarien) qui va l’aider dans son entreprise filmique : « C’est une sorte d’amitié politique. En matière d’énergie, de travail et de ligne, j’étais très attiré par eux. Non seulement ils ont offert beaucoup d’encouragements, mais ils ont également dit très clairement que ce n’était en aucun cas leur film. C’était une situation idéale » (Kramer 1976). Comme nous pouvons l’entrevoir, les réalisateurs prennent corps au processus révolutionnaire en rejetant toute prétention à la neutralité. Au contraire, ils cherchent à intervenir directement dans la Révolution en rappelant ses moments radicaux tout en exposant certains protagonistes.

Le Portugal devient pour Kramer et Spinelli un terrain d’action pour réfléchir à une forme filmique révolutionnaire permettant d’approfondir la compréhension de la lutte des classes. L’énergie positive qu’ils rencontrent lors de leur passage au Portugal n’est que le reflet d’un mouvement cinématographique foisonnant à la suite du coup d’État d’avril 1974 : « En 1984, dans une filmographie significativement titrée “Em anos de Abril”, José de Matos Cruz recense 133 films sur le thème fiction et documentaires mêlés, dans une liste où quelques films étrangers s’ajoutent aux films portugais » (Lemière 2005). Néanmoins, si ce corpus filmique s’avère important, la liberté artistique est surtout sensible dans les oeuvres de fiction. Dans ce contexte, le film de Kramer reste un cas singulier sur le plan formel. Il l’est d’autant plus que les films portant sur l’ensemble de la séquence révolutionnaire 1974-1975 sont assez rares. Notons toutefois le montage d’images d’archives dans les travaux filmiques de Rui Simões : Deus, Pátria, Autoridade (1975), puis du même cinéaste, Bon peuple portugais (Bom Povo Português, 1981) qui, sur un montage d’images du présent et du passé, montre les dispositifs de domination du salazarisme. Dans les deux cas, il s’agit de rendre compte des complexités de l’ensemble de cette période en cherchant la mise en perspective avec le régime antérieur.

L’engagement politique : l’horizon d’attente du filmeur et son rapport au réel

Le rapport qu’entretiennent Kramer et Spinelli face au réel est indissociable de leur engagement politique. Afin d’expliciter cette position, nous partirons de quatre séquences venant mettre en perspective cette tension entre politique et esthétique dans Scènes de lutte de classe au Portugal. La première séquence concerne les plans de gratte-ciels américains rappelant l’emprise des capitaux privés sur l’économie portugaise. Il s’agit pour Kramer de marquer un geste situationnel qui est aussi une attaque contre le postmodernisme. La deuxième séquence suit le geste des travailleurs dans les usines et le redéploiement de ce geste par la parole ouverte au sein des comités. Elle met en situation pratique le peuple devant ses revendications et les moyens d’y parvenir en posant la question suivante : comment recueillir une parole en lutte ? De réunions collectives en lieux clos, nous passons, dans une troisième séquence, au siège de la place São Bento pendant la tentative de coup d’État du 13 novembre 1975. Par son geste filmique, l’artiste construit un espace de visibilité pour ce « peuple qui manque[18] ». Le tout prend la tournure d’un engagement par les armes où la figure du citoyen révolutionnaire se confond avec celle du filmeur en résistance, ce que viennent confirmer, dans la séquence suivante, les images qui suivent la prise de parole face caméra des membres du PRP. Cette quatrième séquence agit comme un révélateur qui, en insistant sur quelques figures révolutionnaires, fait le lien entre le mouvement opératique d’une organisation clandestine et sa portée visible au sein de l’action pratique collective. Ces différents extraits permettent de penser le cinéma politique moderne comme un art qui invente et qui constitue un espace de visibilité pour le peuple opprimé.

Il faut rappeler que cette révolution n’a pas commencé à Lisbonne : elle s’enracine dans le travail forcé en Afrique. Le premier soulèvement a eu lieu dans le nord de l’Angola au sein des plantations de coton de l’entreprise Cotonang dont les capitaux étaient belges et nord-américains – voir la grève de janvier 1961. En outre, la Révolution portugaise ne saurait être comprise sans être liée aux mouvements de libération nationale au Mozambique et en Guinée-Bissau, ce que met bien en perspective Kramer dans la première partie du film : l’analyse diachronique de la Révolution est construite à partir d’un montage parallèle mettant en relation des images d’archives issues des soulèvements au sein des colonies avec des images d’actualité relatant les événements au Portugal. Le geste politique s’établit dans le film par une critique directe du capitalisme à l’intérieur d’une société en pleine transition[19]. Comme le souligne Perry Anderson, une véritable césure s’opéra après la Seconde Guerre mondiale, « qui écrasa les anciennes élites agraires et leur mode de vie à travers tout le continent, imposa, à l’Ouest, une démocratie capitaliste stable, fondée sur des biens durables standardisés, et étouffa à l’Est les idéaux révolutionnaires. Une fois disparu l’ensemble des forces qui l’avaient historiquement suscité, l’élan moderniste s’évanouit » (Anderson 2010, 115). Le boom de l’après-guerre mit fin aux péripéties du modernisme, en amenant avec lui des innovations déterminantes comme la télévision, médium phare du monde postmoderne.

Pour en revenir au film, le premier extrait nous permet de situer les marques tangibles du capitalisme à l’intérieur de la société portugaise. Nous focalisons ici l’analyse sur le passage entre une séquence relatant le processus d’indépendance en Angola vers une série de plans sur des gratte-ciels américains, symboles du pouvoir décisionnel. Les images d’archives – provenant sans doute de la télévision d’État – montrent en caméra embarquée ce qui apparaît être un bidonville, alors que les plans suivants accentuent la soumission du pouvoir libéral sur le peuple par une série de contre-plongées sur des gratte-ciels. En voix off, Spinelli évoque la dépendance de l’économie portugaise envers les États-Unis et une partie de l’Europe occidentale, un espace où « les multinationales sont venues profiter d’une main-d’oeuvre bon marché en vue de faire fructifier leurs propres intérêts ». Les tours se succèdent en un ballet de motifs uniformes qui redoublent la surface opaque de ces monstres d’acier et de verre (Fig. 2). Et d’ajouter en voix off : « Les généraux du Conseil suprême de la Révolution ont conscience que, pour sortir de ce système fascisant, ils doivent exproprier la bourgeoisie portugaise dont l’étendue du pouvoir s’étale depuis les colonies. »

Alors que les gratte-ciels s’effacent pour faire place au peuple dans la rue, l’attaque contre la bourgeoisie, que Kramer et Spinelli assimilent à un État fasciste, évoque l’architecture postmoderne développée par Fredric Jameson autour de l’hôtel Westin Bonaventure à Los Angeles : « […] je voudrais surtout insister sur la façon dont l’enveloppe vitrée repousse la ville vers l’extérieur, une répulsion qui trouvera une analogie dans ces lunettes à verres réfléchissants qui mettent votre interlocuteur dans l’impossibilité de voir vos yeux et, de ce fait, vous confèrent une certaine agressivité envers l’Autre et un certain pouvoir sur lui » (Jameson 1991, 88). Pour Jameson, ce bâtiment ne cherche pas à se fondre dans son environnement, mais bien à le remplacer. L’hôtel Westin Bonaventure se veut un espace total, un monde entier qui introduit une nouvelle forme de comportement collectif. Jameson voit l’espace total de cet hôtel comme une allégorie de l’hyperespace du marché mondial dominé par les corporations du capitalisme tardif. Si le postmodernisme selon Jameson nous demande d’appréhender les choses comme totalité tout à la fois négative et positive, d’accepter les choses non sans renoncer au jugement critique, il n’en va pas de même chez Kramer. En toute logique morale, le pouvoir financier renforce la posture du cinéaste résistant devant l’ordre établi.

Figure 2

Scènes de lutte de classe au Portugal (Robert Kramer et Philip J. Spinelli, 1977).

Dans le deuxième extrait, les réalisateurs exposent le mode de production capitaliste comme principe d’organisation. Nous suivons des plans qui montrent les travailleurs dans les usines – notons la place accordée aux femmes dans le film – suivis de la force ouvrière au sein des comités (Fig. 3). À plusieurs reprises, les réalisateurs insistent sur les demandes des travailleurs d’usines visant à accélérer le processus de nationalisation, de même qu’ils mettent en évidence la réforme agraire qui voit la confiscation des grands domaines fonciers de l’Alentejo. Les scènes se succèdent, courtes et volontairement parcellaires afin de dessiner un portrait de groupe plutôt que de chercher à individualiser les forces en présence. Le cadre procède par recadrages successifs et cherche à problématiser, dans l’image, le geste des corps au travail. Cette problématique du mouvement donne l’impression au spectateur d’être pris dans un tourbillon de sensations qui semble incapable d’installer l’individu dans l’espace, ce que le montage récupère en un geste abrasif qui coupe régulièrement dans le plan même de l’action.

Figure 3

Scènes de lutte de classe au Portugal (Robert Kramer et Philip J. Spinelli, 1977).

De subtile façon, ce déséquilibre fait écho au processus instable qui doit amener l’infrastructure – la base matérielle – et renverser la superstructure – les institutions politiques, l’ordre. Le film montre que c’est justement au sein des commissions de travailleurs et d’habitants (moradores) que se joue la lutte pour le changement. Dans un troisième extrait, Kramer et Spinelli suivent la réunion d’un comité public dont l’objet est l’expropriation des propriétaires. Un montage alterné s’établit entre la prise de parole d’un habitant relatant la recherche infructueuse d’un propriétaire en vue de louer un bien et les responsables de la commission. Le lien entre le lieu de la parole et le lieu de l’écoute cherche à mettre en relation, par l’usage du zoom, les deux parties d’un ensemble relevant d’un but commun pour faire accéder le peuple à l’habitat décent : si le zoom avant découpe la parole en focalisant sur la voix de l’orateur, le zoom arrière est repris dans le raccord par un plan resserré sur le visage tout sauf innocent d’un nourrisson. Les choix de cadrage opérés par Kramer viennent métaphoriser le problème du logement dans sa globalité. Il s’agit de montrer la dimension positive d’un changement pris dans sa dimension intergénérationnelle, de même qu’une prise de contrôle de l’habitat individuel en terrain collectif.

L’attachement de Kramer et Spinelli à filmer la parole et les actions du PRP-BR structure une pensée révolutionnaire qui passe à un niveau d’intervention supérieur – l’insurrection par les armes. Dans ce quatrième extrait, nous retrouvons une foule compacte déterminée à renverser le cours de l’histoire sur la place São Bento de Lisbonne. Kramer et Spinelli filment longuement les événements du 16 novembre 1975 : une manifestation appelée par les commissions de travailleurs et d’habitants, par le FUR (Front d’unité des révolutionnaires) et par le PCP (Parti communiste portugais) qui va réunir jusqu’à 100 000 personnes. La séquence se déroule en trois temps et montre l’enracinement de la Révolution sur les fronts de l’extrême gauche dans sa frange guévariste. Après quelques plans d’ensemble pour situer le lieu et l’importance de la rébellion, la caméra se fait nerveuse, cherchant moins la distance sur l’événement qu’une prise de position effective, mettant le spectateur dans un rapport dynamique à l’espace. Dans un premier temps, nous voyons une scène se déroulant de nuit et en plan large. Devant l’Assemblée nationale, le peuple scande une somme de slogans d’où ressort la phrase suivante : « Nous ne reconnaissons pas les droits de la bourgeoisie ou des fascistes[20]. » Dans un deuxième temps, la scène se passe de jour et en caméra embarquée. Nous voyons la foule envahir le palais, laissant émerger une jeune femme engagée. Le ton monte d’un cran devant la radicalité des postures (Fig. 4) : « Nous avons les armes : donc nous devons nous organiser nous-mêmes ; pour combattre la répression, nous avons besoin des armes. » Dans un troisième temps, les images cherchent à créer un contrechamp impossible entre les soldats qui protègent le chef réformiste alors au pouvoir – Mário Soares – et le peuple. Le slogan « Armes pour le peuple, maintenant » résonne à plusieurs reprises alors que le montage se fait plus tranchant, résultat d’une incapacité, pour les réalisateurs, à filmer l’événement dans une continuité pleine et entière.

Figure 4

Scènes de lutte de classe au Portugal (Robert Kramer et Philip J. Spinelli, 1977).

Comment établir les positions de Kramer et Spinelli face au réel ? Comme nous venons de le voir, la question du collectif pris dans un ensemble de forces actionnelles est d’autant plus importante qu’elle met en avant la dimension nécessaire de la Révolution. Quelques plans plus tard, nous assistons à un geste filmique qui oriente le propos vers une forme de subjectivité renvoyant à la position du filmeur en exercice. La caméra scrute en gros plan le regard de l’activiste Isabel do Carmo, membre du PRP nous expliquant son rapport à la lutte armée : « Nous devons travailler avec les travailleurs et contre la bourgeoisie. Et maintenant, nous allons armer les travailleurs. » Le radicalisme du PRP fait écho à l’engagement politique radical de Kramer, lequel doit beaucoup à la théorie critique d’Herbert Marcuse, chantre du radicalisme politique et culturel des années 1960 et 1970. En opposition au sujet hégélien unifié à l’objet sous l’emprise du savoir absolu, cet ancien membre de l’École de Francfort met en place une philosophie concrète et aborde la problématique de la domination technologique en tant que « processus social » au service de l’autoritarisme comme de la liberté[21] (Marcuse 1978, 138). Cette mise en tension entre le sujet et l’objet passe par une prise de position qui se refuse à toute compromission avec la bourgeoisie en remettant en question l’idéologie positiviste. Dans un entretien accordé en 1969 à la revue Film Quarterly, Kramer parle de films « qui explosent comme des grenades dans le visage des gens ou qui ouvrent les esprits comme un bon ouvre-boîte » (Kramer 1968-1969, 46, notre traduction).

La subjectivité du filmeur et l’inscription du « je » à l’écran

Nous venons d’aborder la subjectivité de Kramer et Spinelli au regard de leur engagement politique. Il nous faut maintenant aller plus loin et montrer que les origines de cet engagement prennent ancrage dans un horizon philosophique bien précis, et ce, en recentrant notre propos sur la figure de Kramer. En effet, le matérialisme historique développé par Kramer pour dialectiser son discours critique trouve sa source dans l’influence conjointe de la pensée transcendantaliste et romantique, et notamment dans la relation de l’artiste à la nature. Ces influences insufflent au travail filmique de Kramer une démarche plus physique et organique qui explique l’inclusion apparemment paradoxale du champ documentaire dans une vaste pratique expérimentale[22]. Des penseurs comme Ralph Waldo Emerson ou Henry David Thoreau ont cherché, dans l’expression subjectiviste du « moi[23] », à mettre en place une philosophie renvoyant le sujet à une certaine éthique morale et politique. Les transcendantalistes établissent une scission entre la bonté inhérente de la nature – un certain panthéisme – et la société qui vient corrompre la pureté de l’humain – les institutions religieuses et les partis politiques. La parole de l’artiste inscrit sa propre individualité afin de produire un élan collectif venant renverser l’ordre établi. Il en résulte une pensée qui travaille l’omniprésence du « je » en tant que vecteur principal d’une énonciation indissociable de la figure de l’auteur. Cette écriture documentaire subjective fait un lien avec le concept « d’objection visuelle » développé par Nicole Brenez en tant que « mode d’actualisation pratique et plastique d’un travail critique au cinéma ». Selon l’auteure, « l’objection visuelle » peut se manifester dans trois dimensions : « l’objection visuelle dans le champ de l’iconographie ; l’objection visuelle aux prises avec les déterminations matérielles d’un médium et la normalisation de ses usages ; l’objection visuelle comme mise en perspective, relativisation, voire refus des outils, moyens et postulats techniques » (2010, 5).

En partant de cette taxinomie, il semble que Kramer appartient davantage au deuxième point développé par Brenez : un geste filmique en prise avec le réel pour mieux le renverser selon un geste éminemment critique. L’espace mouvant, hétérogène et souvent fragmentaire des films de Kramer produit une forme-essai indistincte qui permet au film de respirer tout en créant un espace de pensée. En d’autres termes, il s’agit de proposer un « argumentatif qui équivaut à des poèmes pamphlétaires ou descriptifs aussi inventifs dans les dimensions de la sensation que dans celles de la raison » (Brenez 2010, 11). De façon étrange, les pôles a priori opposés de la sensation et de la raison trouvent un terrain d’appréciation fécond, quoique non résolu, dans la théorie esthétique de Theodor W. Adorno. Dans « L’essai comme forme », Adorno développe l’idée d’une forme radicale, subjective et antisystématique. La forme de l’essai, entendue comme forme souple et expérimentale – le primat de la sensation –, se trouve alors en opposition avec la démarche scientifique – le primat de la raison. C’est sans doute dans cet espace renvoyant la figure du filmeur à celle d’un expérimentateur qu’il nous faut ranger Kramer :

Voilà donc ce qui distingue l’essai du traité. Pour écrire un essai, il faut procéder de manière expérimentale, c’est-à-dire retourner son objet dans tous les sens, l’interroger, le tâter, le mettre à l’épreuve, le soumettre entièrement à la réflexion, il faut l’attaquer de différents côtés, rassembler ce qu’on voit sous le regard de l’esprit et traduire verbalement ce que l’objet fait voir dans les conditions créées par l’écriture.

Adorno 1984, 21

Retourner l’objet dans tous les sens, c’est bien ce que rapporte Kramer en ces termes :

J’ai été amené à croire qu’il était moins intéressant de raconter quelque chose à quelqu’un que de créer un espace où l’expérience puisse se partager. Partager notre confusion et notre curiosité, faire certaines découvertes. Je n’ai jamais eu l’impression de connaître beaucoup de réponses, et en retournant ces questions dans tous les sens, en regardant leurs contours se modifier avec la lumière, la distance et le temps, avec l’humeur changeante de leur aspect ou avec l’histoire qui les entoure, j’ai été forcé d’accepter que je n’avais aucun message en tant que tel, mais seulement de quoi essayer de continuer à vivre. Ce fut à la fois un processus et une méthode.

Kramer, cité par Vatrican et Venail 2001, 8

Si le processus de création s’établit à travers les gestes d’une improvisation dont il faudra reconstruire le sens par le montage, les intentions face à l’objet visé ne sont toutefois pas exemptes de neutralité. Dans un premier temps, nous reviendrons sur la mise en scène de soi par le cadre à travers l’analyse des plans d’ouverture : en quoi la présence de Kramer dans le cadre agit-elle comme l’indice d’une réflexivité renvoyant le film à sa dimension de manifeste ? Dans un deuxième temps, il sera question de réinterroger le statut de la voix off et ses usages dans le film. Dans les deux cas, nos hypothèses appellent la question suivante : de quelle manière peut-on établir un parallèle entre la voix du cinéaste et la voix du peuple ?

Tournée en plan fixe, l’ouverture du film suggère des conditions perceptives qui sortent de l’ordinaire : quand bien même le corps serait immobile, le regard peut opérer des déplacements qualitatifs dans l’espace et l’attention peut nouer d’infinies relations de sens à l’intérieur d’une situation. Le plan d’ouverture met en tension l’activité perceptive et donne l’impression au spectateur de dialoguer avec l’auteur (Fig. 5 et 6). L’espace intérieur – circonscrit à quelques éléments bord-cadre comme la lampe ou le carnet – s’organise en direction de l’espace extérieur – une zone pavillonnaire. Les éléments en présence ne permettent pas de situer géographiquement le lieu de la prise de vue. En se jouant de la fenêtre comme vecteur de limite, Kramer crée un second cadre à l’intérieur de l’image elle-même. De cette manière, l’espace est découpé en deux zones : là où nous nous trouvons – l’espace individuel du réalisateur – et là où se passe l’action – l’espace collectif de la Révolution. Toutefois, l’immobilité du plan rend cette traversée du cadre impossible. En effet, par-delà la vitre qui sert d’écran et d’interface – nous restons en bordure d’un espace à parcourir –, seul le mouvement des arbres nous rappelle le défilement imperturbable du temps qui s’écoule. Pourquoi la caméra cherche-t-elle à fixer dans la durée cette fenêtre qui s’ouvre vers l’extérieur, tout en restant en retrait de l’événement ? Peut-être est-ce une façon pour Kramer de chercher une forme de distance avec son sujet ? Une première musique traditionnelle apparaît en son off, jouée à l’harmonica par l’usage de la gamme pentatonique. La source sonore s’arrête brusquement, puis on entend hors champ les bruits d’un lecteur de cassettes, signe annonciateur d’un changement musical, quoiqu’il tarde à démarrer. Nous en savons un peu plus sur le point d’écoute de la source sonore : ce qui apparaissait comme extradiégétique relève, en fin de compte, de l’espace diégétique.

Figures 5 et 6

Scènes de lutte de classe au Portugal (Robert Kramer et Philip J. Spinelli, 1977).

Sans donner de réponses claires quant au positionnement de Kramer et Spinelli, la première coupe dans le montage donne néanmoins quelques indications de lecture. En prenant place devant la caméra dans un cadrage qui recentre l’espace à sa dimension centripète, Kramer ouvre son film par un geste énonciatif proprement subjectif : « Nous avons fait ce film entre 1975 et 1977. Nous sommes tous les deux Nord-Américains[24] », dit-il, face à la caméra. La deuxième musique démarre enfin, empruntée au répertoire traditionnel portugais. Le carton qui suit donne des informations sur le contexte et les aides reçues par les deux cinéastes dans l’aventure humaine de ce film : « Plusieurs amis portugais nous ont aidés. La pellicule et le son proviennent de la télévision nationale portugaise. » Enfin, une troisième musique laisse place au son d’un soul des années 1970. On peut constater deux dimensions dans cette ouverture : d’une part, la présence de Kramer dans le cadre permet de restaurer le moi dans toute son assurance, même s’il utilise un pronom personnel sujet dans sa forme plurielle, renvoyant à Spinelli autant qu’à lui-même. D’autre part, cette auto-inscription révèle la profonde ambiguïté d’un cinéma à la première personne, à savoir la place du sujet par rapport à l’objet visé. Comment se peut-il qu’un art, dont le principe repose sur le travail d’une caméra qu’on tourne vers le monde, puisse retourner sa vision et révéler la personne qui se tient derrière la caméra ?

Kramer reprend le principe de la mise en exposition de soi dans Berlin 10/90 (1991), film de commande composé uniquement d’un plan-séquence tourné entre 15 h 15 et 16 h 15, quelques mois après la chute du Mur. Au lieu d’arpenter les rues de Berlin à la rencontre d’un réel contraint par le dispositif de la commande – un unique plan-séquence d’une heure –, le cinéaste s’enferme dans sa salle de bain et divise l’espace en deux : d’un côté, une chaise où il s’assoit face à la caméra, de l’autre, un téléviseur qui diffuse un montage de plan avorté du plan-séquence effectué dans les rues de Berlin. Dans un geste réflexif, l’espace se dédouble puisque le plan-séquence épouse la temporalité fragmentaire d’un montage – temps réel vs temps différé. Dès l’ouverture de ce film qui n’a ni début, ni milieu, ni fin, Kramer exprime son intimité à la caméra. Ce temps autobiographique permet de lier sa trajectoire subjective aux processus sociaux et politiques dans lesquels il s’inscrit.

L’inscription du « je » passe aussi par l’usage récurrent de la voix off dont la fonction principale renvoie à celle du commentaire, comme nous l’avions évoqué en première partie. Bien que l’on puisse considérer le texte en voix off pour lui-même, sa signification repose sur la relation avec ce qui est montré à l’écran. Pour le cinéma documentaire, peut-on désigner cette relation comme complémentaire, redondante ou concurrentielle, dans la mesure où le réel est appréhendé autant par le « montré » des images que par « l’évoqué » du discours porté par le commentaire en voix off ? Si, par définition, l’usage de la voix off est de nature extradiégétique, cela ne veut pas pour autant dire qu’elle n’entre pas en dialogue avec l’espace diégétique. Enfin, dans l’analyse de la voix off, on ne peut pas négliger la qualité de l’oralité qu’elle porte et qui la dénote : la connotation de la voix – sexe, âge –, le style de diction ainsi que les intonations employées contribuent à la signification du contenu du texte communiqué. En ce qui concerne le film de Kramer et Spinelli, nous pensons qu’il y a un double usage de la voix off dont les fonctions s’avèrent différentes quoique complémentaires : l’usage premier inscrit un sens lisible et renvoie le projet du documentaire à sa portée didactique – le commentaire. Comme le rapporte Kramer à plusieurs reprises, « le film doit vraiment être fait pour un public non de gauche – un large public américain » (1976). Cette lisibilité revêt un usage second dont la portée sémantique, plus personnelle, dialogue avec l’engagement politique des réalisateurs : « Je pense que l’essentiel du film est de montrer la base concrète des revendications du socialisme. D’une certaine manière, je pense que c’est la seule chose que nous pouvons faire » (Kramer 1976).

Dans la mesure où le film documentaire ne repose ni sur une mise en scène ni sur un jeu d’acteur chargé de prendre en charge la subjectivité, celle-ci se déplace plutôt sur la figure de l’auteur, qu’elle soit visible ou non, comme le remarque Raymond Bellour : « Cette précarité du sujet voué à l’image, et singulièrement à la photo, qui est pourtant l’alliée indispensable du film autobiographique, s’accentue dès que la forme du récit proprement dit, son seul repère stable, disparaît » (1988, 338). Le sujet-cinéaste demeure une entité si complexe à définir et à situer qu’il s’avère parfois difficile d’en traquer les signes à travers les plis du texte filmique. Enfin, l’énonciation vocale de Kramer s’impose rapidement comme un signe de reconnaissance pour le spectateur : le timbre affiche une tonalité froide et distanciée devant les événements commentés, tout en offrant une diction claire et précise. La voix monocorde de Kramer épouse la pseudoneutralité d’un certain journalisme, pourtant fort éloigné de son travail. L’effet de distanciation qui en résulte devient une stratégie énonciative, dans la mesure où sa voix est rapidement remplacée par celles de Rorick et Spinelli : à la précision des faits historiques qui nous sont rapportés en commentaire, Kramer adjoint progressivement des réflexions méditatives et/ou plus personnelles concernant les événements. Le « je » de la voix off devient un indice de subjectivité : il personnalise le discours et oriente la traversée du réel. Ainsi, le « grain de la voix[25] » tient un rôle essentiel dans la reconnaissance d’une identité narrative supérieure au regard des autres voix off intervenant au cours de la narration.

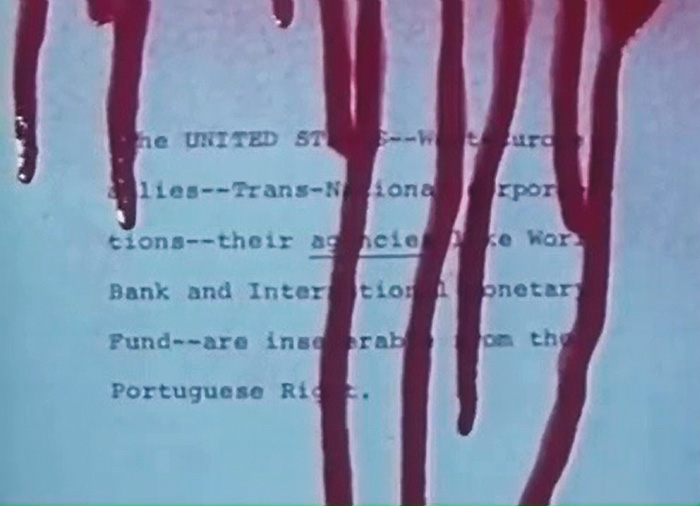

Dans Scènes de lutte de classe au Portugal, la subjectivité et l’engagement font de la présence du cinéaste un acte d’affirmation identitaire. Dès l’ouverture du film, c’est Kramer seul qui expose le dispositif et non le couple Kramer/Spinelli. La mise en exposition de soi à l’intérieur du cadre interpelle directement le spectateur dans un jeu réflexif où l’observateur – le cinéaste – dialogue avec le récepteur – le spectateur. La puissance du plan fixe s’entremêle à la parole du cinéaste, laquelle convoque différentes instances subjectives : celle à venir des filmés – lesquels interpellent parfois l’observateur – et celle du sujet spectatoriel, dernière instance subjective. Dans la mesure où l’ouverture communique des informations précises quant au déroulé technique des opérations, le spectateur comprend alors que le film épouse de façon plus ou moins lisible la vision du cinéaste. Le sujet Kramer est reconnu derrière la caméra comme l’instance principale de l’énonciation alors qu’il s’agit d’une coréalisation. Au cours de notre analyse, il a été rapporté que la position de l’auteur se confond à celle de son engagement politique pour un renversement de l’ordre social. Néanmoins, le discours utopique de Kramer n’épouse en rien le discours moral de la fable réaliste. Au contraire, l’échec de la Révolution et le constat amer qui se détache des paroles de Kramer à la fin du film conduisent à une conclusion décevante : « L’alliance états-unienne, l’Europe de l’Ouest et les corporations transnationales – leurs agences, comme la Banque mondiale et le Fonds monétaire international – sont inséparables de la droite portugaise. Sans les ressources complètes de l’impérialisme, la droite portugaise ne pouvait pas faire une offensive et encore moins survivre[26]. »

Sur l’avant-dernier plan du film, la page d’écriture dactylographiée qui fait office de carton informatif est saisissante : une coulée rouge évoquant le sang se pose sur ces mots, une manière de métaphoriser la mort d’innocents dont la charge symbolique vient fixer l’image dans la mémoire de tout un chacun (Fig. 7). Les généraux ont voulu renverser la bourgeoisie et le gouvernement provisoire de Mário Soares, mais l’absence d’unification a permis le retour in fine du capitalisme. Dans le sillage de Marcuse, la critique négative qu’opère Kramer se veut aussi le moyen de faire oeuvre de combat et de résistance à travers le pouvoir politique des images. En filmant au plus près le peuple, Kramer invente un espace de lutte et redonne ainsi une visibilité à ce peuple manquant. Le dernier carton du film inscrit le dessin enfantin d’un soleil qui nous sourit et auquel se superposent les mots suivants : « To be continued ».

Figure 7

Scènes de lutte de classe au Portugal (Robert Kramer et Philip J. Spinelli, 1977).

Appendices

Notes

-

[1]

Dans un clin d’oeil assumé tout autant qu’amusé, on remarque la très grande ressemblance du titre du film avec celui d’un ouvrage important de Karl Marx intitulé Les luttes de classes en France (1850). Dans cet essai, Marx analyse avec précision la révolution de 1848 en revenant à ses origines : la révolution de 1830, qui voyait le règne des banquiers et de l’aristocratie financière en opposition avec la bourgeoisie industrielle. Kramer et Spinelli reviennent à plusieurs reprises sur le pouvoir financier de la bourgeoisie portugaise et son rapport au monde ouvrier.

-

[2]

Citation extraite d’un échange électronique avec Philip J. Spinelli en date du 1er septembre 2022 : « Robert did most of the camera work, and I did most of the sound. However, we were able to work with some local technicians for a few of the scenes. Most of the shooting was just Robert and myself, so we sometimes switched roles to suit the subject matter. » Notre traduction.

-

[3]

Melinda Rorick est une militante, amie et collègue qui vivait dans la région de San Francisco à l’époque du tournage. Elle apparaît également dans le film Milestones (1975) de Robert Kramer et John Douglas.

-

[4]

Citation extraite d’un échange électronique avec Philip J. Spinelli en date du 1er septembre 2022 : « The narration was co-written by Robert and myself, although due to Robert’s greater experience with political issues, he definitely took the lead. My role was more of an editor. We also held several sessions in San Francisco with other leftists during the editing process to get feedback and suggestions. » Notre traduction.

-

[5]

Notons que la révolution des Oeillets du 25 avril 1974 se met en place au sein de l’armée. Elle va mettre fin au régime autoritaire d’António de Oliveira Salazar et de Marcelo Caetano. Ce mouvement est dirigé par les majors Ernesto Melo Antunes et Otelo Saraiva de Carvalho et bénéficie de la caution du général António Spínola, ancien gouverneur de la Guinée-Bissau, qui est placé, après le rapide succès de l’insurrection, à la tête d’une Junte de salut national.

-

[6]

Les effets économiques, la menace de sanctions et même d’une intervention militaire de la part de l’OTAN, ainsi que la pression des intérêts économiques multinationaux, aboutirent à un désarmement des « Rouges » et à un retour du pays dans le giron du capitalisme occidental après l’élection d’une Assemblée constituante (25 avril 1975).

-

[7]

Dans le post-scriptum ajouté à la fin du film lors du montage établi en 1978, avec pour titre « SOME NOTES 11/30/78 ». Ces notes interviennent sous la forme d’un journal écrit dactylographié. Notre traduction.

-

[8]

La mise en place, certes à relativiser d’un double pouvoir, se cristallise autour des comités de lutte pour le changement et la libération. Ils sont situés non seulement au sein du PCP (Parti communiste portugais), du PS (Parti socialiste) et du gouvernement (surtout au MFA), mais aussi au sein de fractions plus radicales comme le PRP-BR (Parti révolutionnaire du prolétariat – Brigades révolutionnaires), organisation guévariste partisane de la guérilla que Kramer filme à plusieurs reprises. Sur cette question, nous renvoyons le lecteur à l’ouvrage exhaustif de Raquel Varela, Un peuple en révolution : Portugal 1974-1975 (2018).

-

[9]

Newsreel est issu des mouvements sociaux progressistes de la fin des années 1960. La structure est créée en décembre 1967 au lendemain d’une manifestation contre la guerre à Washington. On retrouve deux impératifs à l’intérieur de ce groupe d’activistes : réaliser très vite de nombreux courts-métrages en noir et blanc, 16 mm, puis diffuser ces programmes auprès d’un large auditoire (projections itinérantes, débats sur les campus…).

-

[10]

C. Derouet et D. March, « Walk the Walk : Robert Kramer », Les Inrockuptibles, 20 novembre 1996, https://www.lesinrocks.com/cinema/walk-the-walk-robert-kramer-99898-20-11-1996/.

-

[11]

Pauline de Raymond, « Robert Kramer », Cinémathèque française, https://www.cinematheque.fr/cycle/robert-kramer-533.html.

-

[12]

Ce premier film tourné au Portugal est marqué par une linéarité qui contraste fortement avec Doc’s Kingdom (1988) que Kramer réalise 10 ans plus tard dans ce même pays. Nous y retrouvons le personnage de Doc qui apparaissait déjà dans Ice (1970). Le film raconte l’histoire de James Matter, un médecin américain qui vit seul à Lisbonne et qui rumine de vieilles histoires (son activisme politique aux États-Unis) dans une réflexion sur l’engagement et l’impossible retour au pays, qui finira par se matérialiser dans Route One USA (1989), dernière partie de la trilogie consacrée à Doc.

-

[13]

Lors de la Révolution française de 1848, peu après que le gouvernement se fut engagé à garantir du travail à tous les citoyens et à assurer l’existence de l’ouvrier par le travail, un grand tumulte éclata sur la place de l’Hôtel de Ville. Des bandes débouchèrent en tirant des coups de fusil et en criant : « Le drapeau rouge ! Le drapeau rouge ! » Cet événement marque également le point de départ de Karl Marx pour exposer le caractère nouveau de la lutte des classes dans son livre Les luttes de classes en France (1848-1850).

-

[14]

Le point de vue radical de Kramer apparaît tout au long du film selon la structure suivante : l’appel des mouvements de gauche à l’action armée du peuple, le rôle du Mouvement des Forces armées (MFA), la nationalisation des banques, des terres rurales et de certaines entreprises, le contrôle direct des entreprises par les syndicats et les groupes de travailleurs, les luttes internes entre le personnel de certains journaux et des radios, l’indépendance de l’Angola, les grandes grèves des syndicats, la déclaration de l’état de siège, le contre-coup d’État du 25 novembre 1975 et la campagne politique pour l’élection du président de la République en 1976.

-

[15]

Nous traduisons de l’anglais au français l’ensemble des propos rapportés de l’entretien entre Robert Kramer et Thomas Brom pour la revue Jump Cut. Cette remarque vaut pour les autres notes en relation avec cet entretien.

-

[16]

Concernant le contexte de production, rappelons que Spinelli commence le projet de film au Portugal quelques mois avant de demander l’aide de Kramer.

-

[17]

Citation extraite d’un échange électronique avec Philip J. Spinelli en date du 1er septembre 2022 : « Robert really enjoyed interviews and I preferred the public events. Robert was the more experienced director, so he did a better job with the interviews than I would have. He also had a deeper political comprehension, and took the lead on collaborations with various political groups. » Notre traduction.

-

[18]

L’expression « peuple qui manque » est empruntée à Gilles Deleuze qui développe, dans sa conférence « Qu’est-ce que l’acte de création ? » (Fondation Fémis, 17 mars 1987), une réflexion sur le rapport entre la lutte des hommes et l’oeuvre d’art : « Vous savez, le peuple manque. Le peuple manque et en même temps il ne manque pas. » De ce concept emprunté dans L’image-temps (1985) à Paul Klee, Deleuze en fait un usage politique dans sa conférence de 1987. Du point de vue du cinéma de la décolonisation, si le peuple manque, c’est donc au rôle de l’artiste et du cinéaste de contribuer à l’invention de ce peuple qui manque, de lui donner un espace de visibilité. Voir : https://www.webdeleuze.com/textes/134.

-

[19]

La société portugaise, fondée à l’époque sur une économie largement agraire très attachée à la petite propriété (30 à 40 % de la population), a sans doute participé à l’échec du mouvement révolutionnaire et à sa reprise par la social-démocratie. Rappelons que sur la période qui va de mai 1974 à juin 1975, les grèves sont multiples et des centaines d’usines sont occupées. Bien que l’échec du coup d’État de novembre 1975 assigne la défaite de l’extrême gauche, n’oublions pas que les conséquences furent importantes pour le capitalisme : expropriation des banques et de la bourgeoisie, puis naissance d’un État social.

-

[20]

Son intradiégétique depuis la foule. Nous traduisons depuis le sous-titre rapporté en anglais.

-

[21]

Marcuse a vu que la rationalité peut être assimilée à l’ajustement et à la conformité inconditionnelle, et que cette soumission garantit le maintien dans l’ordre dominant. Ainsi, l’individu renonce à sa spontanéité, caractéristique de la rationalité critique ; elle est remplacée par la passivité, l’apprentissage de l’intégration et l’acceptation de tous les diktats de l’appareil.

-

[22]

L’influence conjointe du transcendantalisme et du romantisme se retrouve chez Jonas Mekas, cinéaste contemporain de Kramer. Les répétitions d’un même motif dans les films de Mekas marquent l’entrée d’un monde tout autant familier par les récurrences visuelles qu’étranger à nous-mêmes par l’omniprésence du « je » propre au journal filmé. L’image-photogramme doit s’appréhender par « fragments de beauté » et non dans l’effet totalisant d’une vision à la temporalité linéaire.

-

[23]

Voir notamment Nature (1836) de Ralph Waldo Emerson et Walden (1854) de Henry David Thoreau.

-

[24]

Voix intradiégétique de Kramer. Nous traduisons de l’anglais au français.

-

[25]

Voir à ce sujet les écrits de Roland Barthes (1980).

-

[26]

« SOME NOTES 11/30/78 », post-scriptum cité précédemment. Notre traduction.

Bibliographie

- Adorno, Theodor. 1984. « L’essai comme forme. » Dans Notes sur la littérature, 5-29. Paris : Flammarion.

- Anderson, Perry. 2010. Les origines de la postmodernité. Paris : Les Prairies ordinaires.

- Barthes, Roland. 1980. Le grain de la voix. Entretiens (1962-1980). Paris : Éditions du Seuil.

- Bellour, Raymond. 1988. « Autoportraits. » Communications 48 : 327-87. https://doi.org/10.3406/comm.1988.1731.

- Brenez, Nicole. 2010. « L’objection visuelle. » Dans Le cinéma critique. De l’argentique au numérique, voies et formes de l’objection visuelle, sous la direction de Nicole Brenez et Bidhan Jacobs, 327-87. Paris : Éditions de la Sorbonne.

- Jameson, Fredric. 2011. Le postmodernisme ou la logique culturelle du capitalisme tardif. Paris : Beaux-arts de Paris.

- Lemière, Jacques. 2005. « Le cinéma et la question du Portugal après le 25 avril 1974. » Matériaux pour l’histoire de notre temps 80 : 48-60. https://doi.org/10.3406/mat.2005.1065.

- Kramer, Robert. 1968-1969. « New York Newsreel. » Film Quarterly 22 (2) : 45-48. https://doi.org/10.2307/4621425.

- Kramer, Robert. 1976. « Filming in the Fist of the Revolution. » Entretien avec Thomas Brom. Jump Cut 12-13 : 29-30. https://www.ejumpcut.org/archive/onlinessays/jc12-13folder/kramerint.html.

- Marcuse, Herbert. 1978. « Some Social Implications of Modern Technology » [1941]. Dans The Essential Frankfurt School Reader, sous la direction d’Andrew Arato et Eike Gebhardt, 138-63. New York : Urizen Books.

- Varela, Raquel. 2018. Un peuple en révolution : Portugal, 1974-1975. Marseille : Agone.

- Vatrican, Vincent, et Cédric Venail. 2001. Trajets : à travers le cinéma de Robert Kramer. Aix-en-Provence : Institut de l’image.

List of figures

Figure 1

Figure 2

Figure 3

Figure 4

Scènes de lutte de classe au Portugal (Robert Kramer et Philip J. Spinelli, 1977).

Figure 7