Résumés

Résumé

Au XIXe siècle, alors que la première mondialisation battait son plein, des voix s’élevaient pour dénoncer l’exploitation insoutenable de la forêt, tant en Europe qu’en Amérique. Des alertes sur un épuisement de la forêt nord-américaine fusèrent régulièrement et, devant l’imminence d’une « disette du bois », la presse britannique mit en opposition les partisans de la protection des forêts et les promoteurs d’une libéralisation illimitée du commerce international. Pour comprendre les termes du débat et expliquer les divergences de vues sur l’épuisement de la forêt, nous confrontons les arguments des protagonistes aux conditions matérielles de la commercialisation du bois. Dans cet article, nous proposons une étude de la géographie forestière de la première mondialisation pour comprendre comment des discours sur l’épuisement de la forêt et la disette du bois, à l’origine campés dans des contextes nationaux, s’inscrivent dans un espace en recomposition à l’échelle planétaire, celui du commerce international du bois.

Mots-clés :

- Mondialisation,

- commerce international,

- géographie historique,

- déforestation,

- épuisement de la forêt,

- disette du bois

Abstract

In the nineteenth century, while the first globalization was in full swing, voices were raised to denounce the unsustainable exploitation of the forest, both in Europe and America. Warnings of an exhaustion of timber resources raised the specter of an imminent “timber famine”, and led the British press to pit supporters of forest protection against those who promoted the liberalization of international trade. To understand the nature of the debate and explain the differences of opinions on the depletion of forest resources, this article confronts the protagonists’ arguments with the material conditions of timber trade. This article proposes a study of forest geography during the first globalization to understand how discourses on the exhaustion of forest resources and the timber famine—which were originally encamped in national contexts—fit into the transitioning global landscape of international timber trade.

Keywords:

- Globalization,

- international trade,

- historical geography,

- deforestation,

- depletion of the forest,

- timber famine

Resumen

En el siglo XIX, cuando la primera mundialización estaba en pleno apogeo, surgieron voces de protesta denunciando la explotación forestal inadmisible, tanto en Europa como en América. Estallaron regularmente alertas contra el agotamiento de los bosques norteamericanos. Delante la inminente “hambruna de madera”, la prensa británica opuso partidarios de la protección de los bosques y promotores de una liberalización ilimitada del comercio internacional. Para comprender los términos del debate y explicar las divergencias de los puntos de vista sobre el agotamiento forestal, confrontamos los argumentos de los protagonistas con las condiciones materiales de la comercialización de la madera. En este artículo, proponemos un estudio de la Geografía Forestal de la primera mundialización, para entender cómo discursos sobre el agotamiento forestal y la escasez de madera, originalmente situados en contextos nacionales, se inscriben en un espacio en recomposición a escala planetaria, el del comercio internacional de la madera.

Palabras clave:

- Mundialización,

- comercio internacional,

- Geografía Histórica,

- deforestación,

- agotamiento forestal,

- escasez de madera

Corps de l’article

Introduction

Caractérisée par la disparition des tarifs douaniers et la libéralisation des échanges, la première mondialisation correspond également à une période où l’extraction intensive et la circulation accélérée des ressources naturelles ont alimenté l’expansion de l’économie internationale (Barbier, 2010). Même si la révolution industrielle qui s’étendait à l’ensemble des pays occidentaux prenait appui sur le charbon et le fer, le bois demeurait un matériau de premier plan (Iriarte-Goñi et Ayuda, 2012). Une majorité des pays industriels devaient en importer de grandes quantités parce que la production forestière nationale ne parvenait pas à répondre à la demande des industries locales. Réalisée à distance des pays importateurs, la déforestation qui accompagnait les échanges internationaux de bois se poursuivait dans les régions exportatrices alors que les sociétés consommatrices, éloignées des territoires d’extraction, voyaient leurs propres espaces forestiers se maintenir, sinon s’étendre (Williams, 2003 ; Daheur, 2017).

Cette recomposition de l’espace forestier apparaît de façon récurrente dans l’histoire moderne de l’économie-monde (Richards, 2006 ; Williams, 2007) et met sous tension tant des espaces que des représentations reliant des communautés à leur milieu. Aujourd’hui encore, pendant que la forêt ne cesse de s’étendre à l’échelle planétaire, la déforestation massive entraîne des conséquences écologiques et sociales dans les pays de l’hémisphère sud (FAO et UNEP, 2020). Si les débats entourant ces phénomènes se renouvellent au cours des siècles (Marald et al., 2016), la mondialisation de l’économie et la dérégulation des échanges internationaux depuis les dernières décennies du XXe siècle n’ont fait que rendre plus aigus les enjeux globaux du commerce du bois.

Dans cet article, nous proposons une étude de la géographie forestière de la première mondialisation pour comprendre comment des discours sur l’épuisement de la forêt s’inscrivent dans un espace en recomposition, celui du commerce international du bois. Des géographes ont étudié comment, dans la dernière moitié du XIXe siècle, des voix s’élevèrent régulièrement pour dénoncer l’exploitation inconsidérée de la forêt, tant en Europe qu’en Amérique (Olson, 1971 ; Demeritt, 2001 ; Williams, 2003). Au travers de ces discours campés dans des espaces nationaux en redéfinition, prit forme une forêt aux dimensions planétaires (Mather, 2005). Si les alertes sur l’épuisement de la forêt ressurgissaient régulièrement en Europe depuis des siècles, leur émergence en Amérique avait une résonance particulière, ne fût-ce que parce que l’espace forestier était si étendu et semblait depuis toujours inépuisable, et que son exploitation industrielle n’était engagée que depuis peu (Williams, 1992).

Les alertes sur l’épuisement de la forêt canadienne, et plus particulièrement de la forêt laurentienne du bassin Grands Lacs–Saint-Laurent, ont généré une réaction particulièrement vive en Grande-Bretagne où certains sont allés jusqu’à annoncer l’imminence d’une « disette du bois » (timber famine). Pareille réaction peut paraître d’autant plus surprenante que, dans le dernier quart du XIXe siècle, la Grande-Bretagne aurait cessé de consommer en grandes quantités le bois canadien. L’épuisement des pinèdes laurentiennes et la fin de la préférence impériale pour les bois coloniaux auraient entraîné le déclin rapide des exportations canadiennes de bois vers le marché britannique. Les exploitants forestiers canadiens se seraient tournés vers les États-Unis pour pallier la chute vertigineuse du commerce transatlantique.

Présenté par Arthur Lower dans sa thèse doctorale de 1926, puis repris dans ses ouvrages The North American assault on the Canadian forest (1938) et Great Britain’s woodyard (1973), l’exposé classique du déclin commercial, industriel et écologique d’une industrie canadienne confrontée à l’épuisement de ses forêts de pins demeure toujours présent dans la littérature internationale. Ainsi, Åström (1988) avait puisé dans les écrits de Lower matière à faire des importations canadiennes, un « épisode » dans l’histoire du commerce britannique du bois au XIXe siècle, principalement tourné vers les ports de la Baltique. Plus récemment, Williams (2003) reprenait cette interprétation dans son étude de la géographie historique de la déforestation planétaire. Cette perception d’un déclin généralisé du commerce transatlantique de bois canadien n’est pas que le fait des géographes et des historiens alors que des contemporains craignaient les conséquences d’un épuisement de la forêt : l’accroissement des exportations vers le marché américain porterait atteinte à l’approvisionnement de la Grande-Bretagne en provoquant une disette du bois (Bell Forsyth, 1875).

Ces travaux et ces commentaires d’époque mettent en perspective la géographie changeante du commerce de bois à l’échelle internationale, que ce soit l’intégration continentale de l’économie forestière nord-américaine ou l’avancement de la frontière forestière autour de la mer Baltique pour l’approvisionnement des nations industrielles. Néanmoins, ces exposés ne reconnaissent pas que le Canada est parvenu à demeurer, jusqu’au début du XXe siècle, un joueur majeur dans un marché international où il a continué de répondre à une demande britannique sans cesse croissante et qui se spécialisait parallèlement au gré de son industrialisation. Qui plus est, les alertes concernant l’épuisement de la forêt trouvaient écho dans plusieurs nations industrielles où certains s’interrogeaient sur la capacité des pays producteurs à répondre à une demande mondiale croissante.

Cet article présente, dans un premier temps, une analyse des alertes sur l’épuisement de la forêt en Europe et en Amérique du Nord. Pour comprendre les termes de ces débats et expliquer les divergences de vue auxquelles ils donnent lieu, nous examinons certains éléments du commerce international du bois au cours du XIXe siècle. En situant ces débats dans un entrelacs de réseaux commerciaux et intellectuels, nous voyons apparaître les ressorts du positionnement des différents protagonistes alors que les discours sur l’épuisement de la forêt laurentienne prenaient appui sur une recomposition spatiale du commerce du bois à l’échelle internationale.

Les puissances européennes face à l’épuisement de la forêt

Les alertes sur l’épuisement de la forêt donnèrent naissance à une série de conflits en Europe, aux XVIIIe et XIXe siècles (Warde, 2006 ; Grewe 2018). Accusées de piller la ressource forestière ou d’en compromettre la régénérescence, des populations rurales se virent interdire la cueillette ou la chasse en milieu forestier. Des conflits entre usagers surgirent alors que les autorités cherchaient à faire respecter des interdits visant tantôt à restreindre l’accès à l’espace forestier, tantôt à monopoliser les activités de coupe pour sécuriser les approvisionnements en bois ou en consacrer l’usage à une fin exclusive (Radkau, 2011).

Au XVIIIe siècle, lors des affrontements entre les puissances maritimes, les alertes apparurent de façon aiguë pour signifier une pression insoutenable sur l’espace forestier et ses ressources. Sensibles à la constance des approvisionnements en bois des chantiers maritimes, les amirautés promurent la protection des forêts nationales. En Grande-Bretagne, les besoins de la flotte militaire, conjugués à la déforestation des îles britanniques, nourrirent une législation stricte dans la seconde moitié du siècle pour encadrer la consommation locale de bois (Albion, 1926), et ce, même si l’Amirauté entretenait des plantations de chênes spécifiquement destinés à la construction navale (Rackham, 2001). Craignant une rupture des approvisionnements depuis les ports de la Baltique, où elle puisait la très grande majorité de son bois de mâture depuis le siècle précédent (Åström, 1988), la Grande-Bretagne se tourna vers ses colonies d’Amérique du Nord lors des guerres révolutionnaires de la seconde moitié du XVIIIe siècle.

Les craintes de pénuries se transposèrent dans ces colonies et entraînèrent la mise en réserve des spécimens de grands pins pour garantir du bois de mâture aux chantiers maritimes royaux. Après la guerre d’Indépendance des États-Unis, l’Amirauté britannique transposa ce régime aux colonies du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse (Wynn, 1981), puis dans les colonies canadiennes (voir dans la prochaine section). Dans sa quête constante d’un approvisionnement sécuritaire, la Grande-Bretagne multiplia les missions à travers l’Empire afin d’inventorier les disponibilités forestières selon les spécifications de la construction navale (Crevier, 2019).

Le besoin d’importer le bois comme matériau de construction navale demeura au lendemain des guerres napoléoniennes, puisque l’industrialisation britannique reposait sur une marine marchande pour l’exportation des marchandises manufacturées et l’importation des ressources nécessaires à la fabrication de ces marchandises. D’ailleurs, depuis le milieu du XVIIIe siècle, la construction de navires marchands dépassait en tonnage celle commandée par l’Amirauté (Rackham, 2001 : 94). Cette demande en bois et la pression sur la forêt nord-américaine s’amplifièrent au cours des années 1830 quand la Grande-Bretagne connut son premier boom ferroviaire.

Contrairement à la Grande-Bretagne, la France et l’Allemagne disposaient de vastes territoires forestiers, ce qui ne les empêcha pas d’être en proie à ces alertes tout au long du XIXe siècle (Corvol, 2000 ; Hölzl, 2010). Ces puissances européennes continentales furent parmi les premières à recourir à la foresterie scientifique pour administrer la forêt et réglementer la coupe en fonction des capacités de régénération de la ressource. Des mesures furent instituées pour éloigner les paysans de la forêt, entre autres par des corps de forestiers scientifiques qui mirent au point des pratiques de reboisement et d’évaluation de l’étendue de la couverture forestière (Davies et Robbins, 2018). Même s’ils exportaient une partie de leur production forestière, ces pays devaient compter sur des « colonies à bois » pour combler les besoins industriels et commerciaux (Daheur, 2016). L’intensification de l’activité économique et l’accroissement de la population dans les nations industrielles contribuèrent à entretenir une consommation élevée de bois à l’échelle internationale et stimulèrent l’exploration de nouvelles contrées forestières, entraînant, à la fin du XIXe siècle, l’apparition de nouveaux discours sur l’épuisement de la forêt (voir la dernière section).

Le « mythe de la déplétion » de la forêt nord-américaine

Dans le dernier tiers du XIXe siècle, des scientifiques, des politiciens et des industriels aux États-Unis et au Canada exprimèrent leur inquiétude quant à l’épuisement de la forêt nord-américaine. Leur anticipation d’une disette du bois donna naissance à ce que la géographe Sherry Olson (1971) qualifia de « mythe de la déplétion » de la forêt américaine. Même si le continent nord-américain comprenait de vastes espaces forestiers à peine entamés, les peuplements originaux de la côte atlantique avaient disparu et la déforestation de l’Amérique s’intensifiait avec la colonisation et la mise en culture des terres, ainsi qu’avec l’urbanisation du continent (Williams, 1992). La parution du recensement décennal de 1870 fournit des données pour une mise en forme cartographique de la forêt américaine qui démontra l’étiolement de la densité forestière à travers le pays et illustra l’éventualité d’un épuisement de la ressource (Demeritt, 2001). Le premier forestier en chef du département de l’agriculture, Franklin B. Hough, confirma ce portrait dramatique dans une série de rapports sur l’état de la forêt nationale (1878-1880), tandis que le secrétaire de l’intérieur, Carl Schurz, annonça une rupture prochaine dans l’équilibre d’une demande en constante évolution et d’une offre qui ne pouvait se régénérer assez rapidement. Ces alertes encouragèrent les responsables du recensement décennal à produire, en 1880, un volume entièrement consacré à l’état de la forêt et à la consommation de bois aux États-Unis (Williams, 1993).

Le mythe de la déplétion de la forêt américaine s’orchestra principalement autour de l’arrivée massive et subite des multiples réseaux ferroviaires (Olson, 1971). La pose de traverses de chemin de fer et leur remplacement engendraient une consommation de 15 000 000 traverses par année, soit l’équivalent de 170 000 acres (près de 69 000 ha) de forêt (Olson, 1971). Cette consommation excessive de bois fit craindre un épuisement imminent de la forêt, d’autant plus que les chemins de fer intégraient des forêts éloignées à l’économie nationale. Les compagnies ferroviaires se lancèrent dans des projets de plantation pour subvenir à leurs propres besoins, et plusieurs firent l’essai de créosote et autres agents de conservation sur les traverses (Ibid.). Le mythe de la déplétion sembla s’enraciner dans l’imaginaire américain, d’autant plus qu’il s’inscrivait dans une série d’alertes alors que les pénuries d’espaces et de ressources comme le sol, le bois et le charbon faisaient l’objet de publications et d’exposés savants (Tyrrell, 2015). Pourtant, comme l’a démontré Olson (1971), cette alerte était un mythe dès le départ : malgré l’épuisement localisé de sources d’approvisionnement du bois, les ressources forestières n’étaient pas nécessairement compromises à l’échelle nationale.

La fin de la forêt laurentienne

C’est dans ce contexte (Hardy, 1995) que des marchands de bois au Canada anticipèrent à leur tour un épuisement de la forêt laurentienne qui, s’il n’était tenu en échec, se traduirait par une disette du bois sur les marchés étrangers. Depuis quelques années, la recherche de pins blancs de grande taille avait obligé les exploitants forestiers à débourser des sommes plus élevées pour établir leurs chantiers de coupe toujours plus en amont des bassins versants (Little, 1871). Comme la drave demeurait le principal moyen de transport et que le bois flottant parcourait de plus grandes distances, les risques de disparition de billes et de pertes financières augmentaient. En plus de mener à un recul constant des zones d’exploitation, la raréfaction de grands spécimens avait forcé l’industrie du bois à se tourner vers le commerce de produits autres que le bois équarri, comme les bois de sciage et les pins « flâcheux » (waney pine). Taillé de façon octogonale, plutôt que sur seulement quatre faces suivant l’équarrissage conventionnel, le bois flâcheux pouvait provenir d’un arbre de plus petit gabarit. De même, la production de madriers était moins exigeante quant à la taille originale de l’arbre, et ce bois de sciage avait surclassé le bois équarri dans les échanges commerciaux avec la Grande-Bretagne. Un autre produit de l’industrie du bois de sciage, les planches, constituait le principal élément d’exportation vers les États-Unis.

L’éloignement des lieux d’extraction et la raréfaction des arbres de grande taille constituaient les manifestations d’un épuisement de la forêt qui, aux yeux des marchands, prenait sa source dans la demande extérieure. Au coeur de leur argumentaire, les commerçants ciblèrent spécifiquement le marché américain comme la principale cause de l’épuisement de la forêt. Desservis par les chemins de fer transcontinentaux et la navigation sur les Grands Lacs, les exploitants forestiers de la vallée de l’Outaouais et de la baie Georgienne destinaient, depuis le milieu du XIXe siècle, de plus en plus de bois de sciage aux États-Unis. Ce commerce se faisait au détriment du marché britannique autour duquel s’étaient structurées l’industrie forestière canadienne et son infrastructure commerciale et financière. Le déclin des activités du port de Québec illustrait cette réorientation commerciale : les anses établies de part et d’autre du Saint-Laurent diminuaient leur approvisionnement en bois équarri, de moins en moins sollicité sur le marché britannique (Vallières, 2008 : 1097).

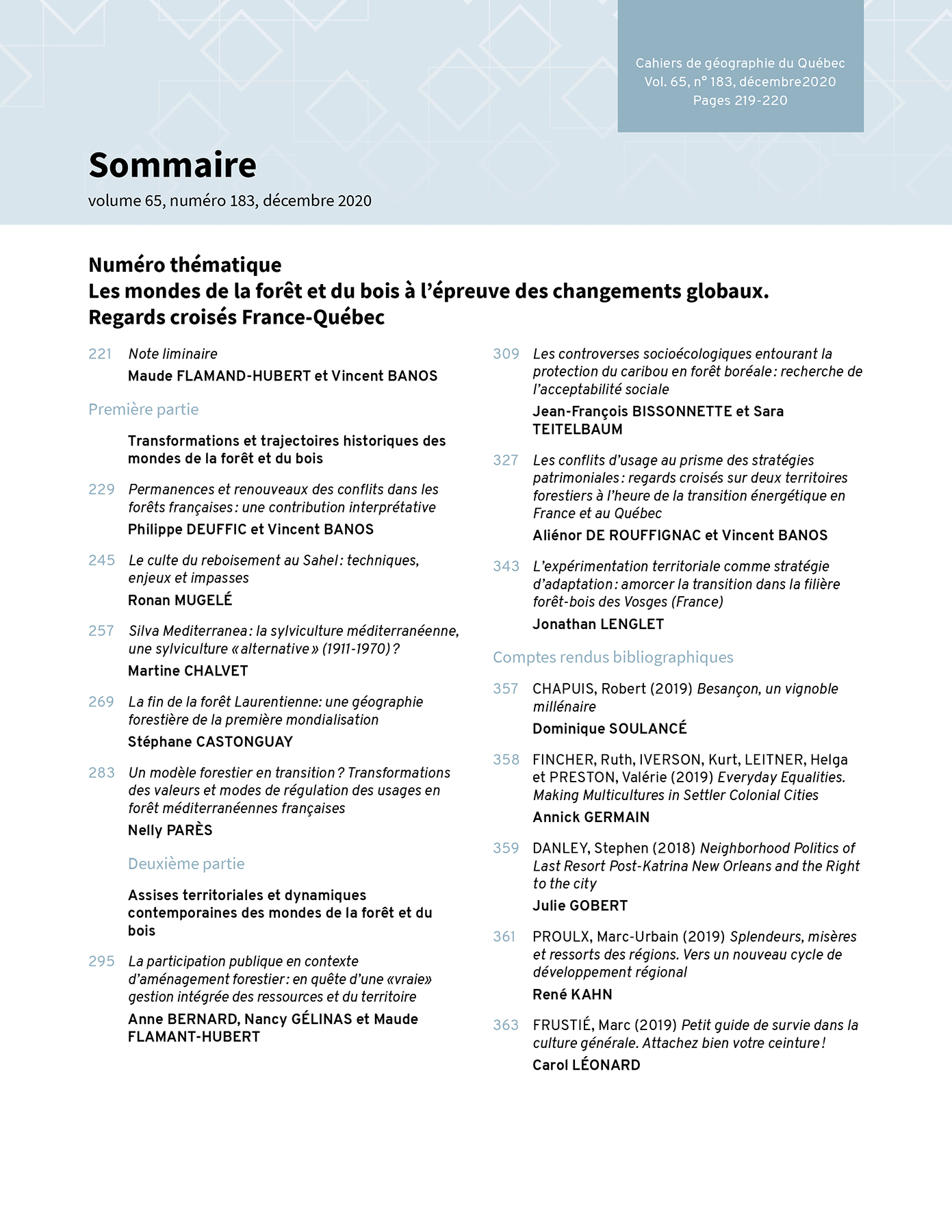

Si les exportations vers les États-Unis risquaient d’entraîner un épuisement de la forêt laurentienne, le commerce avec la Grande-Bretagne, partenaire privilégié des marchands du port de Québec depuis le début du XIXe siècle, n’était aucunement remis en question. Pourtant les quantités de bois que le Canada y exportait équivalaient à celles expédiées aux États-Unis, et parfois même les dépassaient (figure 1). Qui plus est, le bois équarri demeurait populaire sur le marché britannique, même si plusieurs dénonçaient le gaspillage engendré par la préparation de cette marchandise, soit près du tiers du volume de l’arbre (Little, 1890).

Les marchands canadiens annonçaient une disette de bois au moment même où se modifiaient les conditions du commerce international. Outre la libéralisation des échanges avec la Grande-Bretagne et la fin de la préférence impériale, qui se traduisit par l’abolition graduelle des tarifs entre 1842 et 1866, la fin du traité de réciprocité (1854-1866) compromettait également les exportations vers les États-Unis. Sous la réciprocité, les importations américaines de « produits naturels » canadiens, dont le bois coupé en billes ou scié en planches, étaient exemptes de tarifs douaniers, mais dorénavant le bois de sciage devait être imposé à la douane.

FIGURE 1

Exportations canadiennes de bois vers les États-Unis et la Grande-Bretagne, par types de produits forestiers, en mètres cubes (1869-1897)

Note : Sauf pour la période 1873-1879, les traits suivent des tendances similaires, la plus grande différence demeurant l’écart entre les quantités de bois scié et celles de bois équarri destinées à chacun des pays.importateurs

Selon Little (1873), un marchand de bois installé à Montréal qui avait exploité des concessions forestières dans le sud de l’Ontario, l’absence de tarifs avait entraîné une crise de surproduction et mis en péril la pérennité de la forêt. Pour profiter du marché américain, les exploitants canadiens s’étaient lourdement endettés afin d’acquérir des concessions et construire des scieries, mais le remboursement des emprunts les obligeait à abattre et à mettre en marché le plus de bois possible. Le retour à une forme de protectionnisme n’était pas pour autant garant d’une exploitation raisonnée. Selon Little (Ibid.), la fin de la réciprocité obligeait les entrepreneurs canadiens à écouler leurs bois sur des marchés que les États-Unis inondaient, accentuant la spirale de la coupe à outrance et de l’endettement. En outre, plusieurs grands marchands américains s’opposaient à l’élimination des tarifs sur l’importation de planches. Détenteurs de concessions au Canada, ils revendiquaient par contre l’importation de bois brut libre de droit pour approvisionner leurs scieries.

Little considérait que la surproduction, et non les tarifs, menaçait le commerce ; les États-Unis devaient accepter de payer un « profit juste » si le pays convoitait tant le bois canadien. Surtout, il fallait ralentir la production : la hausse des prix et des profits augmenterait la capacité des exploitants à rembourser leur dette, brisant ainsi un cercle vicieux à la source de la destruction de la forêt. Little (1874a) encouragea les entrepreneurs canadiens à réduire de moitié leur coupe et à se contenter d’un gain immédiat moindre pour s’assurer un profit ultérieur plus élevé. Cette volonté de réguler le commerce du bois mena à la formation d’une association, la Lumbermen Convention, à Ottawa le 29 juillet 1874.

La transposition du débat nord-américain en Grande-Bretagne

Habituée des débats sur la disette du bois au XVIIIe siècle (Warde, 2006), puis temporairement emportée par la « question du charbon » au milieu du XIXe, la Grande-Bretagne se préoccupa des alertes sur l’épuisement de la forêt nord-américaine. Il faut dire que le mythe d’une forêt inépuisable l’avait encouragée à faire de l’Amérique du Nord une « colonie à bois » depuis la fin du XVIIIe siècle. Aussi, quand un marchand canadien annonça l’imminence d’une disette du bois en 1873, la presse commerciale de Grande-Bretagne se saisit rapidement de ses conclusions, et le parlement de ce pays s’engagea à étudier l’état de la forêt au Canada. Les débats évoluèrent autour de plusieurs enjeux qui mirent en lumière à la fois la perception de l’état de la forêt, de part et d’autre de l’Atlantique, et les transformations du commerce international.

Pour la métropole, les risques étaient doubles, soit le tarissement d’une source d’approvisionnement et une hausse des prix. L’éditeur le Timber Trades Journal (S.N., 1883), le principal organe d’information des marchands de bois de Grande-Bretagne, exprima la crainte qu’une fois leur stock épuisé, les États-Unis compteraient sur le Canada, au détriment du bien-être de l’Empire. Déjà que le prix du bois canadien était prohibitif en Grande-Bretagne compte tenu des coûts élevés du transport transatlantique, cette tendance s’amplifierait si les États-Unis et le Canada devaient entrer en concurrence avec les métropoles européennes pour l’achat de bois en provenance des ports de la Baltique (Ibid.). D’ailleurs, le Timber Trades Journal signala que la hausse des prix au début de l’année 1874 illustrait la rareté du bois, que les éditeurs attribuèrent à l’épuisement de la forêt (S.N., 1874a).

Qualifiée de « théorie de la disette », l’annonce d’un épuisement imminent de la forêt laurentienne reçut aussi un accueil mitigé dans la presse britannique. Des observateurs notèrent que les importations augmentaient et que les prix enregistraient des baisses sur le marché britannique en 1875, alors que ces deux variables auraient dû suivre un mouvement inverse dans une situation de rareté (S.N., 1875). L’économie mondiale étant en dépression depuis 1873, la diminution des prix fut attribuée à l’absence de consommateurs, et non à une réduction des approvisionnements qu’aurait provoqué un épuisement de la forêt. Deux années plus tard, les importations repartirent à la hausse. Aux yeux des critiques de la « théorie de la disette », que les quantités importées sur le marché britannique ne cessent d’augmenter démontrait la prodigalité et la nature illimitée des sources d’approvisionnement (S.N., 1877).

Le recours aux « signaux du marché » pour témoigner de la pérennité de la forêt, parfois de façon contradictoire, et la plasticité des critiques qui s’articulèrent à partir des indices commerciaux disponibles illustraient l’abstraction des mécanismes d’un marché qui disposait de peu de prises sur les sites d’extraction. Un correspondant du Timber Trades Journal (S.N., 1878) à Ottawa nota ainsi que la prodigalité observée à partir des données d’importations se manifestait également dans le port de Québec et sur les rives de l’Outaouais. Il attribuait toutefois ces stocks non pas à l’état de la forêt, mais à l’étau financier dans lequel se trouvaient les exploitants : leur endettement pour l’acquisition de concessions et l’achat des provisions nécessaires à la tenue de chantiers hivernaux les forçaient à couper le plus de bois possible.

En contrepartie, certains protagonistes firent valoir leur connaissance pratique des lieux d’extraction pour contester les estimations du bois disponible et des surfaces boisées que publiaient tant la presse spécialisée que les journaux des grandes villes britanniques (S.N., 1874b ; Little, 1874b). La connaissance de l’état de la forêt fondée sur l’expérience de terrain, point de vue privilégié et source d’autorité pour statuer de l’occurrence ou non de l’épuisement de la forêt, devenait un levier tant chez les promoteurs d’une exploitation raisonnée de la forêt que pour les opposants à la régulation du marché (Demeritt, 2001).

Aux États-Unis, la vision globale d’une forêt nationale promue par les inventaires décennaux fut remise en question par des exploitants qui, sur le terrain, ne voyaient pas d’interruption ni de hausse de prix dans leur approvisionnement, même si des pénuries localisées pouvaient occasionnellement générer la crainte d’un épuisement à une échelle plus grande (Olson, 1971 : 32-33). Entre autres, les forêts dans les États du Sud (Georgie, Alabama, Mississippi et Louisiane), et dans les États du Pacifique (Oregon et Washington) contenaient de grands spécimens de pins des marais et de pins Douglas. L’exploitation de ces forêts éviterait aux États-Unis d’envisager l’importation de produits forestiers dans un avenir prévisible, nonobstant un rythme accéléré de la consommation de bois (Gannett, 1900). À cet effet, l’évaluation d’un épuisement ne devait porter pas tant sur la forêt dans son ensemble que sur des aspects particuliers du commerce du bois.

Ce décalage entre les évaluations à l’échelle nationale et les réalités locales fut aussi perceptible au Canada. Divers rapports répétèrent les annonces de Little quant à une éventuelle disette du bois et l’incapacité conséquente d’approvisionner le marché britannique. À la demande du commissaire fédéral de l’agriculture, le député Henry-Gustave Joly de Lotbinière (1878) fournit un portrait des ressources forestières à l’échelle du Canada où il nota l’épuisement des pinèdes de la vallée de l’Outaouais et de la baie Georgienne. En prévision du premier congrès américain de foresterie, l’avocat montréalais Andrew Thomas Drummond (1885) présenta des conclusions similaires. Mais à ces portraits de la forêt nationale succédèrent un ensemble de descriptions fournies par les responsables de l’administration des terres de la Couronne dans les différentes provinces. Ces descriptions composèrent le rapport du député irlandais Robert Dyer Lyons (1885) qui, à la demande des parlementaires britanniques, se pencha explicitement sur la possibilité d’un épuisement de la forêt canadienne. Le rapport suivit la parution d’un article, en Grande-Bretagne, sur la « destruction alarmante des forêts américaines » publié par William Little (1883), fils du marchand John Little, décédé en 1883. Dans sa lecture du rapport de Lyons, le Timber Trades Journal tempéra d’ailleurs l’éventualité d’une « destruction alarmante » : « There is nowhere to be traced any despair of the future as to an absolute scarcity of timber, within any given number of years, and none of them [autorités forestières provinciales] seem to adopt in extenso the hypothesis of Mr. Little, whose predictions can only be explained as referring specially to the larger and choicer kinds of timber » (S.N.,1885a : 344).

Le rapport et la controverse qui s’ensuivit signalèrent de nouvelles modalités du débat sur l’épuisement de la forêt même si, à certains égards, le cadre demeura similaire. Little reprit l’essentiel de l’argumentaire de son père : la fin des approvisionnements locaux en pin blanc aux États-Unis, la pression conséquente exercée sur la forêt laurentienne par la consommation américaine, la surproduction et l’engloutissement du marché par des entrepreneurs cherchant à compenser le faible prix du bois. Parallèlement, le Timber Trades Journal (S.N., 1883a) souligna de nouveau la croissance des importations depuis les ports canadiens pour dénoncer les propos de William Little et les prédictions avancées une décennie auparavant par son père. Le journal précisa de plus que cette propension des exploitants et des marchands de grands pays producteurs à annoncer une disette du bois fondait un discours qui faisait bien leur affaire (S.N., 1883b).

Là où l’argumentaire se modifia, ce fut avec l’accent mis sur les usages de bois importés. Dans sa conclusion, Lyons précisa que pour certaines marchandises spécialisées, par exemple les bois de grande taille et de grande qualité, une disette de bois canadien pouvait effectivement se concrétiser. De même, des correspondants du Timber Trades Journal (S.N., 1883c)regrettaient que les données avancées par Little portent sur la consommation américaine, et non sur celle de la Grande-Bretagne. D’une façon générale, il fut reproché aux tenants d’une disette de ne pas tenir compte des finalités des importations britanniques en provenance du Canada, lesquelles seraient destinées, non pas à des besoins fondamentaux, mais à des désirs d’ostentation alors que l’Europe du Nord serait à même de fournir en abondance et à moindre coût le bois nécessaire aux activités de construction (S.N.,, 1885b).

La disette du bois : une alerte planétaire

Au moment où les presses britannique et nord-américaine débattaient d’un éventuel épuisement de la forêt nord-américaine, des doutes s’exprimèrent sur la possibilité de satisfaire une demande mondiale croissante à partir de nouvelles sources d’approvisionnement. La frontière forestière se déplaçait dans le nord des pays scandinaves et de la Russie (Lotz, 2015) ainsi que dans l’est de l’Europe (Daheur, 2016) sans pour autant amenuiser les craintes d’un épuisement de la ressource. L’intensification de l’activité économique et l’accroissement de la population contribuèrent à entretenir non seulement une consommation élevée de bois, mais aussi une compétition entre les pays consommateurs. La mise à contribution de colonies du bois n’exerça pas une pression similaire sur les territoires périphériques : la forêt de la Grande-Bretagne s’étendait à l’ensemble de son empire et au-delà, tandis que les puissances continentales cherchaient à puiser dans leurs colonies le bois nécessaire pour participer aux échanges internationaux, les forêts sises sur leur territoire suffisant aux besoins domestiques.

Malgré l’exploitation de nouvelles contrées et le recul de la frontière forestière, des scientifiques et des administrateurs forestiers craignirent un déséquilibre entre une demande haussière et la croissance naturelle de la forêt (Simmonds, 1884).

Dans les années 1890, les discours sur l’épuisement des ressources forestières s’étendirent à l’ensemble des nations industrielles, à partir d’une compilation de statistiques sur le commerce du bois. S’ils atténuèrent l’imminence d’une disette, les auteurs de ces bilans mirent de l’avant la nécessité de modifier les techniques d’exploitation et de faire de la foresterie scientifique un pilier du gouvernement de la ressource forestière. Il n’était plus question de restreindre la production et la commercialisation du bois, mais de rationaliser les activités de coupe pour limiter le gaspillage, d’encourager le reboisement et d’implanter une sylviculture propre à favoriser la régénération de la forêt. En Grande-Bretagne, le professeur de foresterie, anciennement inspecteur général des forêts du gouvernement de l’Inde, William Schlich, décrivit les difficultés d’approvisionnement qui guettaient la Grande-Bretagne et recommanda « les mesures nécessaires pour permettre aux forêts de l’Empire de livrer progressivement à la consommation nationale les quantités de bois indispensables » (Schlich, 1897 : 168). En France, l’inspecteur des forêts du pays, Alphonse Mélard, prédisant une disette mondiale de bois dans un horizon de 50 ans si aucune modification n’était apportée aux méthodes d’exploitation, insista sur la nécessité de reboiser et, surtout, de voir à « n’exploiter que la production des forêts et à en respecter le capital » (Mélard, 1900 : 64). Si des controverses surgissaient quant aux méthodes et aux données sur la disponibilité du bois, les diagnostics demeuraient les mêmes, tout comme les solutions, qui passaient par la mise à contribution d’un corps forestier pour implanter une sylviculture apte à établir un équilibre entre la consommation et la capacité de production forestière à l’échelle planétaire.

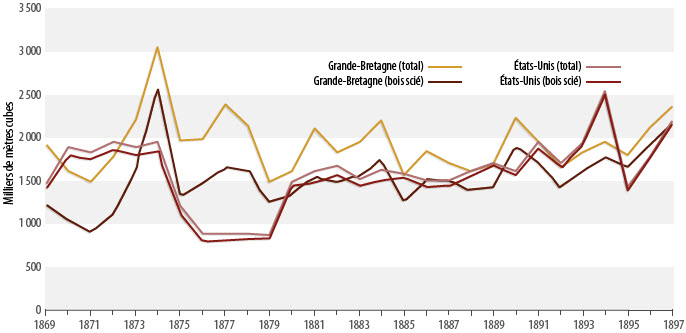

La particularité des discours au Canada, mais auxquels William Little cessa de participer pour se concentrer sur l’éducation forestière, était que la disette découlerait entièrement d’une consommation extérieure, au contraire de ce qui se profilait pour les autres nations industrielles. Tandis que la Grande-Bretagne, l’Allemagne et la France repoussaient les frontières de l’exploitation forestière dans leurs colonies ou dans le nord de l’Europe, la production canadienne parvenait à desservir les besoins locaux sans recourir à des importations. C’était plutôt la capacité du Canada à se positionner solidement sur l’échiquier du commerce international qui semblait mise à mal, et encore. Le bois équarri n’était plus en demande, sauf pour les étais de mine qui provenaient principalement du golfe de Gascogne, tant depuis les Landes françaises que de la péninsule ibérique. Par contre, les madriers de pin et d’épinette demeuraient le principal produit forestier canadien destiné à l’exportation, et ils étaient grandement en demande. En fait, malgré une période difficile entre 1885 et 1895, les cargaisons annuelles destinées au marché britannique se maintenaient comparativement à celles de pays compétiteurs. Les parts des exportations canadiennes sur le marché britannique avaient diminué depuis le milieu du siècle (figure 2), mais c’était sans compter sur une demande sans cesse en augmentation (figure 3). Qui plus est, les principaux pays compétiteurs, la Suède et la Russie, avaient modifié à la fois les zones d’extraction et les produits du bois à commercialiser sur le marché britannique.

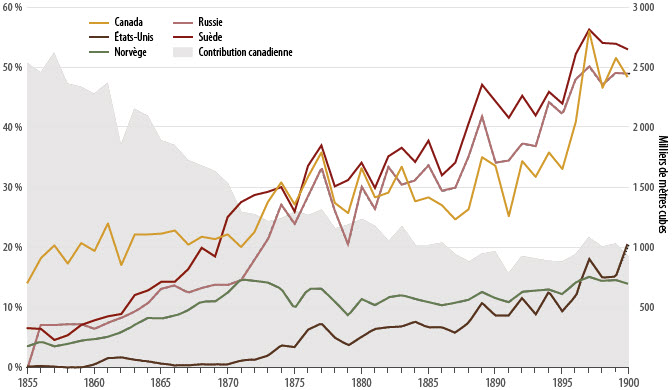

Si nous ne pouvons aborder ici les changements de la structure industrielle et manufacturière qui, en Grande-Bretagne, ont mené à l’abandon du bois équarri comme produit d’importation au profit du bois de sciage (figure 3), force est de constater que c’est davantage la demande que l’offre qui avait fait péricliter les activités commerciales du port de Québec, axées autour de l’exportation de bois équarri. Le bois équarri perdait de son attrait auprès des marchands britanniques, en partie à cause du déclin de la construction navale en bois, mais aussi parce que les madriers de différentes tailles des pays baltes devenaient moins chers et plus abondants, après l’abolition complète des tarifs douaniers en 1866 (Clifford et al., sous presse).

C’est donc dire que la disparition du commerce du bois équarri, et plus particulièrement l’épuisement des forêts de pin blanc évoqué dans les alertes au Canada, concordaient avec les changements dans le mode de consommation britannique. Quant à la croissance des importations en provenance de l’Europe du Nord, il faut souligner, outre la disponibilité de bois pour des forêts nouvellement mises en exploitation grâce à l’arrivée du chemin de fer, l’implantation d’une structure industrielle propre à transformer le bois par-delà la dénomination trop générale de « bois de sciage » (Björklund, 1984 ; Åström, 1988), alors que la presse commerciale faisait état de planchers, de jointures, et autres produits spécialisés autrement transformés dans les scieries en Grande-Bretagne.

FIGURE 2

Importations britanniques de bois : contribution canadienne à l’ensemble des importations et quantités de bois scié en mètres cubes pour différents pays (1855-1900)

FIGURE 3

Importations britanniques de bois (1855-1900) : quantités totales en mètres cubes et répartition des produits

Quant à l’imminence d’une disette, une fois atténuée la possibilité de voir les États-Unis s’accaparer la richesse forestière canadienne, les alertes au Canada visèrent moins la négociation d’une réciprocité que la nécessité de mettre en place une série de mesures propres à l’instauration d’une sylviculture pérenne :

l’établissement d’écoles de foresterie, le recrutement de forestiers scientifiques dans l’administration publique, la lutte contre les incendies et des politiques de reboisement (Stewart, 1903). En cela, les protagonistes canadiens rejoignirent un discours international alors que les forestiers des grandes puissances impériales recommandaient la mise en place de projets sylvicoles et d’écoles pour former le personnel apte à implanter ces projets de conservation de la forêt

Schlich, 1897 ; Gannett, 1900 ; Mélard, 1900

Conclusion

Les alertes sur l’épuisement des ressources forestières se renouvelèrent au lendemain de la Première Guerre mondiale alors que prit fin la période de libéralisation des échanges qui caractérisa la seconde moitié du XIXe siècle (Puyo, 2001 ; Mather, 2005). Au cours de cette période, les transformations industrielles et urbaines en Europe avaient intensifié la sollicitation de territoires étrangers pour combler les besoins de différents secteurs industriels. Parallèlement, elles avaient requis une diversification de cette ponction extra-frontalière et entraîné dans leur sillage une recomposition de la géographie forestière mondiale à travers laquelle se construisirent et se diffusèrent des discours annonçant l’imminence d’une disette du bois.

Notre objectif, dans cet article, était de jeter un regard critique sur les alertes touchant l’épuisement des ressources forestières en situant l’exploitation de la forêt laurentienne et le commerce d’exportation de bois du Canada dans cette géographie forestière mondiale changeante. Présenté comme l’épitome de l’effondrement des exportations de bois vers la Grande-Bretagne, le recul de la production et de la commercialisation de pins équarris a souvent été rattaché à des difficultés d’approvisionnement provoquées par une exploitation forestière insoutenable. Il n’en demeure pas moins que, tout au long du XIXe siècle jusqu’au début du XXe, le Canada – et plus précisément la forêt laurentienne – a participé activement à l’approvisionnement en bois de la Grande-Bretagne, tout en alimentant le marché américain.

Les marchands canadiens puisèrent dans la compétition américaine un important ressort pour leurs alertes, et celles-ci visèrent tout autant la sauvegarde de leur industrie que la conservation de la forêt. Les alertes encouragèrent en partie les gouvernements à protéger des pans de la forêt laurentienne, notamment par la création des parcs nationaux, véritables réserves de bois pour l’industrie forestière et qui, parallèlement, entraînèrent la mise à l’écart, sinon au ban, des populations locales, autochtones et eurocanadiennes accusées de pillage et de comportements négligents.

Mais en plus de mener à l’implantation de mesures conservationnistes, l’annonce de la disette du bois devint un outil pour renverser une tendance quant à l’accaparement des ressources canadiennes par des intérêts industriels américains. Les protagonistes ne cherchaient pas uniquement à éviter que le Canada devienne une colonie du bois des États-Unis ; ils souhaitaient dicter eux-mêmes les termes de l’exploitation des terres de la Couronne. Au demeurant, en visant une régulation du marché en dépit de leur profession de foi en faveur de la libéralisation des échanges, ils souhaitaient bénéficier d’une hausse du prix du bois et de la valeur des concessions à laquelle aurait mené une régulation de l’exploitation des forêts. Les demandes de restriction de la production ne se matérialisèrent jamais, la crise économique de 1873 s’occupant d’éliminer les exploitants les plus endettés, soit ceux qui étaient également les plus susceptibles de se lancer dans l’extraction à outrance. Une fois terminée la « grande dépression », la transition vers la production papetière donna un nouveau souffle aux opérations de coupe forestière ainsi qu’aux débats visant l’approvisionnement des États-Unis qui se soldèrent, en Ontario et au Québec, par la tarification du bois à pâte coupé sur les terres de la Couronne en vue de son exportation (Gaudreau, 1999 ; Hardy et Séguin, 2011).

Si des cycles économiques et des changements industriels, de même que la dynamique de la frontière forestière, sont à prendre en compte pour saisir l’évolution de ces alertes, il faut aussi cerner les modifications du contexte mondial des échanges commerciaux. Alors que la Grande-Bretagne et les autres puissances industrielles sollicitaient une plus grande diversité d’espaces forestiers à travers la planète pour combler leurs besoins, la forêt laurentienne demeurait un pilier de l’approvisionnement mondial que d’aucuns craignaient susceptible de s’effondrer. Ce que l’analyse du cas canadien révèle est que, dans la géographie forestière changeante de la fin du XIXe siècle, l’industrie canadienne du bois de sciage demeurait un fournisseur majeur de la Grande-Bretagne et que ses porte-paroles souhaitaient renforcer ces liens qui se délitaient, tout en demeurant les maîtres de la forêt laurentienne.

Parties annexes

Remerciements

Une subvention du CRSH pour le projet « Commerce impérial et transformations environnementales. La formation des hectares fantômes dans la vallée laurentienne, 1763-1918 » a rendu possible cette recherche. L’auteur remercie Jim Clifford, Maude Flamand-Hubert et deux évaluateurs anonymes pour leurs commentaires.

Bibliographie

- ALBION, Robert Greenhalgh (1926) Forests and sea power. The timber problem of the Royal Navy. Oxford, Oxford University Press.

- ÅSTRÖM, Sven-Erik (1988) From tar to timber: Studies in northeast European forest exploitation and foreign trade, 1660-1860. Helsinki, Societas Scientiarum Fennica.

- BARBIER, Edward B. (2010) Scarcity and frontiers. How economies have developed through natural resource exploitation. Cambridge, Cambridge University Press.

- BELL FORSYTH, James (1875) Timber Circular. The Morning Chronicle, Québec, 18 décembre 1875.

- BJÖRKLUND, Jörgen (1984) From the gulf of Bothnia to the White Sea. Swedish direct investments in the sawmill industry of Tsarist Russia. Scandinavian Economic History Review, vol. 32, no 1, p. 17-41.

- CLIFFORD, Jim, MacFAYDEN, Josh et CASTONGUAY, Stéphane (sous presse) Spatial history, GIS and commodities. Dans Jonathan Curry-Machado, Jean Stubbs, William Gervase Clarence-Smith et Jelmer Vos (dir.) The Oxford handbook of global commodity history, Oxford, Oxford University Press.

- CORVOL, Andrée (2000) Une illusion française : la pénurie des ressources ligneuses, 1814-1914. Dans Mauro Agnoletti et Steven Anderson (dir.) Forest history: International studies on socio-economic and forest ecosystem change. Wallingford, CABI, p. 127-142.

- CREVIER, Martin (2019) The making of a timber colony: British North America, the Navy Board, and global resource extraction in the age of Napoleon. Itinerario, vol. 43, no 3, p. 466-488.

- DAHEUR, Jawad (2016) La Galicie autrichienne : « colonie du bois » de l’Empire allemand ? (1890-1914). Revue d’Allemagne et des pays de langue allemande, vol. 48, no 1, p. 25-42.

- DAHEUR, Jawad (2017) La sylviculture allemande et ses « hectares fantômes » au tournant des XIXe et XXe siècles. Revue forestière française, vol. 69, no 3, p. 227-239.

- DAVIES, Diana K. et ROBBINS, Paul (2018) Ecologies of the colonial present: Pathological forestry from the taux de boisement to civilized plantations. Environment and Planning E: Nature and Space, vol. 1, no 4, p. 447-469.

- DEMERITT, David (2001) Scientific forest conservation and the statistical picturing of nature’s limits in the Progressive-era United States. Environment and Planning D: Society and Space, vol. 19, no 4, p. 431-459.

- DOMINION DU CANADA (1870-1898) Tableaux du commerce et de la navigation. Documents de la session, Ottawa, Imprimeur de la Reine.

- DRUMMOND, Andrew Thomas (1885) Forest preservation in Canada. Montréal, Witness Printing House.

- FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION et UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME (FAO et UNEP) (2020) The state of the world’s forests 2020. Forests, biodiversity and people. Rome, FAO.

- GANNETT, Henry (1900) Is a timber famine imminent? The Forum, vol. 30, no octobre, p. 147-156.

- GAUDREAU, Guy (1999) Les récoltes des forêts publiques au Québec et en Ontario, 1840-1900. Montréal-Kingston, McGill-Queen’s University Press.

- GREWE, Bernd-Stefan (2018) Power, politics, and protecting the forest: Scares about wood shortages and deforestation in early modern German states. Dans Frank Uekotter (dir.) Exploring apocalyptica: Coming to terms with environmental alarmism. Pittsburgh, University of Pittsburgh Press, p. 12-35.

- HARDY, René (1995) Exploitation forestière et environnement au Québec, 1850-1920. Zeitschrift für Kanada-Studien, vol. 15, no 1, p. 63-79.

- HARDY, René et SÉGUIN, Normand (2011) Forêt et société en Mauricie. La formation de la région de Trois-Rivières, 1830-1930. Québec, Septentrion.

- H.M. CUSTOMS AND EXCISE (HMCE) – GRANDE-BRETAGNE (1856-1901) Annual statement of the United Kingdom with foreign countries and British possessions for the year. Londres, Her Majesty’s Stationery Office.

- HÖLZ, Richard (2010) Historicizing sustainability: German scientific forestry in the eighteenth and nineteenth centuries. Science as Culture, vol. 19, no 4, p. 431-460.

- HOUGH, Franklin B. (1878-1880) Report upon forestry. Washington, D.C., Government Printing Office.

- IRIARTE-GOÑI, Iñaki et AYUDA, María-Isabel (2012) Not only subterranean forests: Wood consumption and economic development in Britain (1850–1938). Ecological Economics, vol. 77, no C, p. 176-184.

- JOLY de LOTBINIÈRE, Henri-Gustave (1878). Rapport sur la sylviculture et les forêts du Canada. Document de la session no 9, vol. 8, Ottawa.

- LITTLE, James (1871) Lumber trade of the Ottawa Valley, with a description of some of the principal manufacturing establishments. Ottawa, Times Steaming Printing.

- LITTLE, James (1873) The timber trade and reciprocity. Dans William Little (1890) Letter to the president and council of the Montreal Board of Trade, objecting to get rid of the timber. Montreal, Lovell.

- LITTLE, James (1874a) The American timber supply. Timber Trades Journal, vol. 2, 8 août 1874, p. 113.

- LITTLE, James (1874b) The timber question. Timber Trades Journal, vol. 2, 2 mai 1874, p. 3-4.

- LITTLE, William (1883) Alarming destruction of American forests. Forestry, vol. 7, no août, p. 243.

- LOTZ, Christian (2015) Expanding the space for future resource management: Explorations of the timber frontier in Northern Europe and the rescaling of sustainability. Environment and History, vol. 21, no 3, p. 257-279.

- LOWER, Arthur (1938) The North American assault on the Canadian forest. A history of the lumber trade between Canada and the United States. Toronto, Ryerson Press.

- LOWER, Arthur (1973) Great Britain’s woodyard. British America and the timber trade 1763-1867. Montreal, McGill-Queen’s University Press.

- LYONS, Robert Dyer (1885) Reports on the forests of Canada. Presented to both houses of Parliament by command of Her Majesty. Londres, Eyre and Spottiswoode.

- MATHER, Alexander S. (2005) Assessing the world’s forests. Global Environmental Change, vol. 15, no 3, p. 267-280.

- MARALD, Erland, LANGSTON, Nancy, STENS, Anna et MOEN, Jon (2016) Changing ideas in forestry: A comparison of concepts in Swedish and American forestry journals during the early twentieth and twenty-first centuries. Ambio, vol. 45, no 2, p. 74-86.

- MÉLARD, Alphonse (1900) Insuffisance de la production des bois d’oeuvre dans le monde. Paris, Imprimerie nationale.

- OLSON, Sherry H. (1971) The depletion myth: A history of railroad use of timber. Cambridge, Harvard University Press.

- PUYO, Jean-Yves (2001) Sur le mythe colonial de l’inépuisabilité des ressources forestières (Afrique occidentale française/Afrique équatoriale française, 1900-1940). Cahiers de géographie du Québec, vol. 45, no 126, p. 479-496 [En ligne]. https://www.erudit.org/fr/revues/cgq/2001-v45-n126-cgq2698/023004ar/

- RACKHAM, Oliver (2001) Trees and woodland in the British landscape. Londres, Phoenix.

- RADKAU, Joachim (2011) Wood. A history. Cambridge, Polity Press.

- RICHARDS, J. F. (2006). The unending frontier. An environmental history of the early modern world. Berkeley, University of California Press.

- SCHLICH, W. (1897) Timber supply of the British empire. Indian Forester, vol. 23, no 6, p. 216-237.

- SIMMONDS, Peter Lund (1884) Past, present and future sources of the timber supplies of Great Britain. Journal of the Society of Arts, vol. 333, no 1674, p. 102-121.

- S. N. (1873) The timber resources of Canada. Timber Trades Journal, vol. 1, 15 nov. 1873, p. 175-176.

- S. N. (1874a) Correspondence. Timber Trades Journal, vol. 2, 16 mai 1874, p. 14.

- S. N. (1874b) The current debate. Wisconsin Lumberman, vol. 1 no 6, mars 1874, p. 435.

- S. N. (1875) State and prospects of the trade. Timber Trades Journal, vol. 3, 2 oct. 1875, p. 173-174.

- S. N. (1877) How about the threatened timber famine. Timber Trades Journal, vol. 5, 29 sept. 1877, p. 178.

- S. N. (1878) Some observations on the timber supply of Canada. Timber Trades Journal, vol. 5, 27 avril 1878, p. 2.

- S. N. (1883a) The trade, past and present. Timber Trades Journal, vol. 15, 24 nov. 1883, p. 373.

- S. N. (1883b) Trade reports. London. Timber Trades Journal, vol. 15, 29 décembre 1883, p. 473-474.

- S. N. (1883c) The supply of timber. Timber Trades Journal, vol. 15, 18 août 1883, p. 118.

- S. N. (1885a) The forests of Canada. Timber Trades Journal, vol. 18, 16 mai 1885, p. 344-345.

- S. N. (1885b) The timber supply controversy and new varieties. Timber Trades Journal, vol. 18, 7 février 1885, p. 109.

- STEWART, Elihu (1903) The approaching timber famine. The Canadian Magazine, vol. 22 no 1, p. 19-22.

- TYRRELL, Ian R. (2015) Crisis of the wasteful nation: Empire and conservation in Theodore Roosevelt’s America. Chicago, University of Chicago Press.

- VALLIÈRES, Marc (2008) Histoire de Québec et de sa région. Tome II : 1792-1939. Québec, Institut national de la recherche scientifique et Presses de l’Université Laval.

- WARDE, Paul (2006) Fear of wood shortage and the reality of the woodland in Europe, c. 1450–1850. History Workshop Journal, vol. 62, no 1, p. 29-31.

- WILLIAMS, Michael (1992) Americans and their forests. A historical geography. Chicago, University of Chicago Press.

- WILLIAMS, Michael (2003) Deforesting the Earth. From prehistory to global crisis. Chicago, University of Chicago Press.

- WILLIAMS, Michael (2007) The role of deforestation in Earth and world system integration. Dans Alf Hornborg, John R. McNeill et Joan Martinez-Alier (dir.) Rethinking environmental history: World-system history and global environmental change. Plymouth, Altamira, p. 101-123.

- WYNN, Graeme (1981) Timber colony. A historical geography of early nineteenth century New Brunswick. Toronto, University of Toronto Press.

Liste des figures

FIGURE 1

Exportations canadiennes de bois vers les États-Unis et la Grande-Bretagne, par types de produits forestiers, en mètres cubes (1869-1897)

FIGURE 2

Importations britanniques de bois : contribution canadienne à l’ensemble des importations et quantités de bois scié en mètres cubes pour différents pays (1855-1900)

FIGURE 3

Importations britanniques de bois (1855-1900) : quantités totales en mètres cubes et répartition des produits

10.7202/023004ar

10.7202/023004ar