Résumés

Résumé

Le rapport de la commission Pepin-Robarts recommandait des réformes majeures à la Cour suprême du Canada, institution « par excellence » selon les commissaires pour consacrer la dualité canadienne : augmentation du nombre de juges de neuf à onze dont cinq seraient québécois, création d’une chambre exclusivement civiliste, ratification des nominations par un nouveau conseil de la fédération, etc. L’ampleur des changements recommandés était sans précédent dans l’histoire constitutionnelle canadienne. Elles demeureront inégalées et largement sans suite dans les rondes de négociations « méga-constitutionnelles » qui suivront le rapatriement de la constitution en 1982. Malgré tout, le développement institutionnel de la Cour suprême depuis 1979, en marge des débats constitutionnels, l’a amené à refléter une certaine forme de dualité différente de celle envisagée par Pepin-Robarts. L’article retrace ces développements et montre l’importance largement insoupçonnée qu’a acquise la question du bilinguisme judiciaire dans l’institutionnalisation progressive de cette dualité.

Mots-clés :

- Cour suprême du Canada,

- dualité,

- bilinguisme,

- nomination,

- commission Pepin-Robarts,

- politique judiciaire,

- amendement constitutionnel

Corps de l’article

En 1979, à l’aube de la « révolution des droits[2] », la Commission de l’unité canadienne (ci-après commission Pepin-Robarts) proposait dans son rapport des changements majeurs à la composition et à l’organisation de la Cour suprême du Canada visant à en faire le symbole « par excellence » de la dualité canadienne. Bien que les propositions de la Commission aient été rapidement écartées, la Cour en est tout de même venue à refléter progressivement une certaine forme de dualité durant les quarante années qui ont suivi. De façon surprenante, c’est à travers le bilinguisme judiciaire, une question demeurée marginale dans les rondes de négociations « méga-constitutionnelles[3] », que cette dualité s’est principalement exprimée. Depuis la mise en place d’un processus plus transparent de nomination des juges au milieu des années 2000, une norme politique qui consiste à ne nommer que des juges fonctionnellement bilingues à la Cour suprême du Canada semble d’ailleurs s’être cristallisée. La trajectoire institutionnelle de la Cour suprême du Canada depuis la fin des années 1970 l’a amenée à incarner, d’une manière qui ne semble pas avoir été anticipée par les principaux acteurs politiques, une forme de dualité différente de celle proposée par Pepin-Robarts ou par les accords du lac Meech et de Charlottetown.

Cet article cherche donc à situer les recommandations de la commission Pepin-Robarts dans leur perspective historique, à montrer la façon dont la Commission entendait traduire le principe de la dualité canadienne à la Cour suprême du Canada et à évaluer, à l’aune des objectifs que la Commission s’était elle-même fixés, l’évolution institutionnelle de la Cour entre 1979 et 2019. La première section (I) trace à grands traits les principaux jalons historiques de la question de la dualité à la Cour suprême du Canada, en particulier quant à sa dimension linguistique, dans le but de cerner les enjeux relatifs à la dualité canadienne et au pouvoir judiciaire à l’aube de la création de la Commission. La deuxième section (II) se penche plus spécifiquement sur les recommandations de la Commission et cherche à brosser un portrait de l’impact plutôt modeste qu’elles ont eu sur le débat constitutionnel. La troisième section (III) suit l’évolution de la question de la dualité à la Cour suprême du Canada dans les propositions de réformes mégaconstitutionnelles qui ont suivi le rapatriement de la Constitution en 1982. Finalement, la quatrième section (IV) se penche sur les changements apportés au processus de nomination des juges depuis 2004, souligne l’importance qu’y a prise la question du bilinguisme et suggère qu’un certain fédéralisme asymétrique s’y est introduit depuis 2019.

Dans l’article, la dualité doit être comprise dans un sens précis. La Cour suprême du Canada, comme les autres institutions politiques fédérales, est l’objet de luttes politiques s’appuyant sur différentes conceptions sous-jacentes de l’identité politique canadienne. Ces luttes pour la reconnaissance cherchent à assurer leur symbolisation au sein des institutions canadiennes. À cet égard, on peut généralement distinguer trois « égalités » en compétition les unes avec les autres relativement à l’interprétation dominante de l’identité politique canadienne ; l’égalité entre les citoyens formant une seule communauté civique pancanadienne, l’égalité fédérative ou régionale entre les dix provinces ou les quatre ou cinq régions, et l’égalité multinationale entre les deux (ou trois) peuples fondateurs[4]. Chaque conception de l’identité politique canadienne implique à son tour une conception différente du rôle du pouvoir judiciaire et de la Cour suprême du Canada en particulier, ainsi que de la façon dont la Cour devrait symboliser cette « égalité » et représenter les différentes parties constituantes du pays[5].

L’égalité dualiste recoupe différentes composantes irréductibles et difficiles à distinguer les unes des autres (par exemple, les dualités linguistique et religieuse, indiscernables pendant une longue partie de l’histoire de la Cour suprême du Canada, la dualité de systèmes juridiques, la dualité de communautés politiques, etc.). En synthétisant différemment ces éléments, les luttes pour l’égalité dualiste ont pris plusieurs formes à travers le temps. À ce titre, le Rapport Pepin-Robarts capture les dimensions multiples bien qu’irréductibles de la dualité canadienne. Les commissaires écrivent :

Le terme dualité est fréquemment utilisé au Canada pour décrire la présence de deux communautés principales, l’anglophone et la francophone. Chacune de ces communautés possède ses propres institutions et on considère donc qu’elles forment deux sociétés distinctes dans la société canadienne. Ces deux sociétés partagent également un grand nombre d’institutions communes publiques et privées, de nature culturelle, juridique, économique et politique. […] Comme principe, la dualité ou le dualisme s’appuie sur l’évidence démographique et sur un certain nombre de concepts historiques, juridiques et politiques, comme « les deux peuples fondateurs », « le pacte confédératif », « les deux nations » et « le principe d’égalité ». […] Cette dualité influence, et de plusieurs façons, les structures et le fonctionnement des institutions canadiennes communes[6].

Dans l’esprit des travaux de la Commission, l’article cherche à décrire la façon dont ces multiples dualismes se sont traduits institutionnellement, principalement par rapport à la composition de la Cour et au processus de nomination de ses juges.

En adoptant la perspective de l’institutionnalisme historique, l’article met en lumière l’importance de la dépendance institutionnelle, des conjonctures critiques et de leurs conséquences inattendues dans l’histoire de la Cour suprême[7]. Plus particulièrement, l’article cherche à montrer trois choses. Premièrement, la Cour suprême du Canada en est venue à incarner un dualisme robuste malgré l’échec des propositions novatrices et ambitieuses de la commission Pepin-Robarts. Deuxièmement, le bilinguisme judiciaire, une question marginale dans les rondes de négociations mégaconstitutionnelles, a été la principale force motrice derrière l’institutionnalisation progressive de cette dualité. Troisièmement, cette dualité aurait été probablement plus difficile à mettre en oeuvre si la Cour suprême avait vu son évolution figée par l’adoption des propositions de réformes constitutionnelles.

La Langue et la dualité canadienne à la Cour suprême du Canada avant Pepin-Robarts

En 1867, malgré le peu d’appétit hors du Canada-Uni pour la reconnaissance de la dualité linguistique dans les institutions judiciaires[8], le British North America Act venait explicitement octroyer à l’article 133 le droit d’utiliser le français ou l’anglais devant les tribunaux du Québec et les tribunaux créés par le Parlement du Canada. La Loi sur la Cour suprême[9] créa en 1875 un tribunal général d’appel pour le Canada composé de six juges au sein duquel siégeraient, en raison de la tradition civiliste du Québec, deux juges québécois. À l’époque, la Cour suprême n’est toutefois pas le tribunal de dernière instance puisque le Comité judiciaire du conseil privé à Londres conservera une juridiction d’appel pour le dominion jusqu’en 1949. Tous les juges nommés entre la création de la Cour en 1875 et l’acquisition du statut de cour finale d’appel pour le Canada en 1949 furent divisés selon un principe linguistique et géographique simple ; les juges du Québec étaient francophones, ceux du reste du pays étaient anglophones et la plupart d’entre eux ne parlaient pas le français[10]. En fait, au moment de la création de la Cour et dans les années qui suivirent, les membres du barreau du Québec et les politiciens québécois se plaignirent à maintes reprises du fait que les juges de la Cour suprême du Canada connaissaient non seulement peu le droit civil mais, qu’en plus, ceux-ci faisaient piètre figure comparativement aux lords anglais, plus familiers avec le droit romain, le droit français et la langue française plus généralement[11].

En 1949, lorsque les appels au Comité judiciaire du Conseil privé furent abolis, la Cour suprême du Canada vit sa composition passer par la même occasion de sept à neuf juges[12]. L’augmentation du nombre de juges nécessita la nomination d’un troisième juge québécois. Si la tradition voulait jusqu’alors que les deux juges provenant du Québec soient francophones, qu’en serait-il du troisième ? Le premier ministre de l’époque, Louis Saint-Laurent, se vit donc confronté pour la première fois à la possibilité de nommer un Québécois anglophone à la Cour suprême. La question stratégique était délicate et Saint-Laurent en comprenait les tenants et les aboutissants. « Le barreau du Québec », écrivait Saint-Laurent à son ministre des finances Douglas Abbott, « est le seul duquel seront nommés des avocats qui parlent français ». Si « une proportion de 1/3 [de francophones] n’est pas exagérée […] nommer immédiatement un juge anglophone du Québec créerait un précédent qui serait dorénavant perçu comme inviolable ». Astucieux, Saint-Laurent croit « qu’on doit donner l’impression qu’il peut y avoir trois membres francophones [à la Cour] sans qu’il soit nécessaire qu’il en soit toujours ainsi »[13].

Malgré tout, Saint-Laurent continua la tradition en nommant, en 1949, le juge Gérald Fauteux au nouveau poste de juge québécois ouvert par la réforme. Toutefois, lorsqu’un nouveau siège se libéra à la Cour à la suite du départ à la retraite du juge en chef Thibaudeau Rinfret en 1954, Saint-Laurent en profita justement pour nommer son ministre des finances, l’anglo-québécois Douglas Abbott, politicien important à l’époque et membre de son Cabinet depuis 1946. Bien que la nomination d’un juge québécois anglophone et anglican était une première, c’est plutôt la nature partisane de la nomination de Abbott qui fut alors dénoncée[14]. La promotion concomitante de Patrick Kerwin, un catholique, au poste de juge en chef occupé par Rinfret, un autre catholique, attira aussi l’attention sur l’importance de la dimension confessionnelle dans la composition de la Cour[15]. La nomination de Abbott, un anglophone bilingue du Québec, vint rompre pour la première fois l’association entre la langue maternelle et la province d’origine. Le contexte politique de la nomination empêcha cependant les parties impliquées et les commentateurs politiques de saisir les conséquences à long terme de cette nomination. La stratégie mise de l’avant par Saint-Laurent sembla donc réussir[16]. Bien que la nomination d’un juge issu d’une communauté linguistique minoritaire se fît, pour cette première fois, au détriment de la représentation des francophones à la cour, la représentation de francophones hors Québec deviendra elle aussi chose courante à partir de 1985.

À l’époque de la nomination de Abbott, le gouvernement provincial de l’Union nationale de Maurice Duplessis met sur pied la Commission royale d’enquête sur les problèmes constitutionnels (commission Tremblay). Les principales préoccupations des élites québécoises face à la Cour suprême du Canada s’y trouvent reflétées. Dans les années suivant l’acquisition de son rôle de tribunal final d’appel pour le Canada, la Commission craint que la Cour suprême, dont les juges sont nommés exclusivement par Ottawa, ne favorise la centralisation des pouvoirs et l’uniformisation du droit. Pour plusieurs juristes et politiciens, la jurisprudence du Comité judiciaire du Conseil privé sur la division des pouvoirs avait permis de préserver une saine décentralisation au sein de la fédération. L’abolition des appels à ce tribunal impérial risquait de changer la donne[17]. À cet effet, la commission Tremblay adopta essentiellement trois recommandations : (1) enchâsser dans la constitution la composition, la juridiction et la structure de la Cour suprême, (2) interdire les appels relevant du droit civil québécois ou, à défaut, exiger que les décisions de la Cour d’appel du Québec en ces matières ne soient renversées qu’à l’unanimité des trois juges québécois de la Cour suprême siégeant en banc de cinq juges et (3) créer un tribunal constitutionnel formé de cinq juges de la Cour suprême et d’un juge nommé par chacune des quatre grandes régions[18]. Certaines des idées discutées par la commission Tremblay seront plus tard reprises par la commission Pepin-Robarts.

La Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme (commission Laurendeau-Dunton) fut toutefois la première à étudier en profondeur les dualités linguistiques et culturelles à la Cour suprême du Canada. En tant que chercheur mandaté par la Commission, le politologue Peter H. Russell publia une étude approfondie, et avant-gardiste pour l’époque, sur la dimension bilingue et biculturelle de la Cour[19]. Si Russell était sévère à son endroit, il n’alla pas jusqu’à suggérer d’imposer des réformes structurelles en profondeur ni de faire de la maîtrise du français et de l’anglais une condition nécessaire à la nomination des futurs magistrats. L’adoption de la Loi sur les langues officielles en 1969[20], bien qu’elle octroyait d’importants droits linguistiques y compris dans le contexte judiciaire, marqua un changement timide plutôt dans les normes institutionnelles que dans la structure de la Cour suprême elle-même ; dorénavant, les jugements de la Cour seront publiés côte à côte dans les deux langues officielles[21], un système de traduction simultanée sera mis en place pour pallier les limitations linguistiques des juges et des avocats s’adressant à la Cour[22] et, fait notoire à l’époque, le juge en chef s’adressera désormais aux plaideurs en français aussi bien qu’en anglais[23].

La Charte de Victoria de 1971 représente la première tentative tangible de réforme de la Cour suprême depuis l’acquisition de son nouveau statut et son expansion en 1949. C’est essentiellement au chapitre du processus de nomination qu’elle innove. Elle prévoit que le procureur général du Canada consultera les procureurs généraux des provinces pour choisir un candidat d’un commun accord et, dans l’éventualité où aucun accord ne pourrait être conclu, la Charte prévoit la mise en place d’un collège chargé de suggérer un candidat. Finalement, dans l’esprit des recommandations de la commission Tremblay, la Charte de Victoria prévoit que les appels de droit civil provenant du Québec devront être entendus par un banc d’au plus cinq juges composé des trois juges québécois. Elle reconnaît également la liberté au Québec d’abolir de tels appels au titre de sa compétence législative sur l’administration de la justice.

Bien que les propositions de réforme incluses dans la Charte de Victoria ne se soient pas concrétisées, plusieurs changements importants qui surviennent à la Cour suprême au début des années 1970 témoignent d’une évolution d’une importance fondamentale pour comprendre la transformation de la culture constitutionnelle canadienne en cours au moment de la création de la commission Pepin-Robarts en 1976.

La montée du pouvoir judiciaire et le moment Pepin-Robarts

En nommant Bora Laskin au poste de juge en chef en 1973, Pierre Elliott Trudeau rompit avec plusieurs traditions à la fois. Premièrement, la nomination de Laskin contournait la coutume qui avait cours jusqu’alors de nommer l’aîné des juges de la Cour suprême au poste de juge en chef. Laskin, 61 ans, n’avait été nommé à la Cour qu’en 1970 et son élévation en 1973 au poste de juge en chef semble a posteriori avoir bel et bien enterré cette tradition depuis lors jamais respectée. Deuxièmement, Laskin devenait le premier juif et, plus généralement, le premier non-chrétien à être nommé au poste de juge en chef ce qui diminuait une fois de plus l’importance de l’alternance entre protestants et catholiques à laquelle on semblait encore attacher de l’importance vingt ans auparavant. Troisièmement, Laskin était un intellectuel et un ancien professeur d’université. Sa nomination amorça un mouvement de professionnalisation de la Cour suprême qui la transforma graduellement en institution respectée, bien que controversée, au centre de la gouvernance à Ottawa et qui ne fit que s’amplifier avec l’adoption de la Charte canadienne des droits et libertés[24]. Tandis que la Cour avait été critiquée auparavant pour son manque d’envergure[25], la nomination de juges comme Laskin, Jean Beetz ou Julien Chouinard donna une crédibilité au tribunal qui lui permit d’assumer le rôle politique de premier ordre qu’elle serait amenée à jouer après l’adoption de la Charte canadienne des droits et libertés[26] en 1982. Le fait que Laskin parlait peu français ne fut pas noté par les journaux québécois au moment de sa nomination au poste de juge en chef[27].

À cette époque, sous l’influence de Laskin, la Cour suprême est amenée à se pencher sur plusieurs dossiers cruciaux pour le fédéralisme canadien. Dans le Renvoi sur la Loi anti-inflation[28] en 1976, la Cour décide en faveur d’Ottawa et accorde au Parlement le droit de légiférer pour la « paix, l’ordre et le bon gouvernement » et d’établir des mesures pancanadiennes de régulation des prix et des salaires pour juguler l’inflation galopante[29]. Dans l’affaire Amax Potash Ltd c. Saskatchewan[30], également en 1976, la Cour suprême détermine que les taxes prélevées par la Saskatchewan sur la potasse sont ultra vires et doivent être remboursées aux compagnies visées. Dans les affaires Capital Cities Communications c. CRTC[31] et Dionne c. Quebec (Public Service Board)[32], en 1977, la Cour suprême décide, malgré l’opposition des procureurs généraux du Québec et de l’Ontario, d’accorder au Parlement fédéral la compétence législative exclusive sur la câblodistribution. En 1978, la Cour suprême invalide une partie importante de la loi, adoptée sous le gouvernement de René Lévesque, créant la Commission d’enquête Keable chargée de faire enquête sur les activités policières relatives aux évènements qui ont suivi la crise d’Octobre 1970[33].

En conséquence, l’image d’une Cour suprême essentiellement inféodée aux intérêts du gouvernement fédéral est de plus en plus présente dans l’espace public. La décision sur la câblodistribution permet d’ailleurs de renforcer cette image puisque les trois juges québécois y expriment conjointement leur dissidence face aux juges majoritaires anglophones. Comme l’écrit le Toronto Star, « l’effet cosmétique de la division fut dévastateur[34] ».

La critique ne vient toutefois pas seulement du Québec à l’époque. Comme le résume le gouvernement de la Colombie-Britannique, « la nature de la critique de la Cour suprême par les provinces tient au fait qu’il s’agit d’une institution dont l’existence même, tout comme sa juridiction et sa composition, dépendent entièrement du gouvernement fédéral. Les provinces se demandent : comment une Cour sujette à de telles contraintes peut-elle remplir son rôle d’arbitre du système fédéral en toute équité[35] ? » Des critiques du même ordre se font également entendre à l’Île-du-Prince-Édouard, où le premier ministre Alex Campbell se plaint d’un « biais » de la Cour suprême[36], comme au Québec où le premier ministre René Lévesque accuse la Cour de mener la politique de Trudeau à sa place. Quant à Allan Blakeney, le premier ministre néo-démocrate de la Saskatchewan, il accuse le gouvernement fédéral d’utiliser la Cour suprême pour prendre le contrôle des ressources naturelles de sa province[37]. Même au niveau fédéral, les principaux partis politiques s’accordent pour dire qu’une réforme de la Cour suprême est nécessaire[38].

C’est dans ce contexte de montée du pouvoir judiciaire qu’a été créée la commission Pepin-Robarts en réaction à l’élection du Parti québécois aux élections générales provinciales de 1976. Au terme de ses travaux, les recommandations de la Commission cherchent à « exprimer par un fédéralisme reconstitué les éléments de dualité et de régionalisme » du Canada[39]. La Commission propose de mettre en place un Conseil de la fédération en guise de chambre haute pour traduire institutionnellement ce régionalisme. De façon surprenante, de toutes les institutions fédérales, la Commission désire voir le dualisme incarné par la Cour suprême du Canada. Visiblement sensible aux critiques adressées à la Cour[40], elle explique qu’ « à compter du moment où l’on accepte le principe de la dualité canadienne, la Cour suprême devient sûrement l’endroit par excellence, dans notre structure constitutionnelle, où il importe de le consacrer[41] ». Son rapport propose donc des changements importants à son sujet. La Commission suggère d’enchâsser clairement dans la constitution le principe de l’indépendance judiciaire, notamment compte tenu du rôle prédominant que la Cour suprême a été amenée à jouer en matière de fédéralisme et que la Commission désire voir accru en matière de droits et libertés. C’est toutefois au niveau de la structure de l’institution que les propositions de la Commission sont les plus audacieuses. Elle propose de faire passer le nombre de juges de neuf à onze et d’augmenter le nombre de juges provenant du barreau québécois ou de la magistrature québécoise de trois à cinq juges. Cette Cour suprême remodelée serait divisée en trois sections : un banc de droit privé constitué d’une chambre civile composée des cinq juges québécois et d’une chambre de common law composée des juges des autres provinces, un banc fédéral variable constitué de sept ou neuf juges et un banc constitutionnel où siégeraient tous les onze juges.

Quant au processus de nomination, la Commission réutilise généralement la formule de la Charte de Victoria relative à l’entente entre le procureur général du Canada et les procureurs généraux des différentes provinces sans reprendre l’idée d’un collège dans l’éventualité d’un désaccord. Elle assortit également ces nominations d’une autre garantie démocratique et fédérative en proposant que les nominations soient approuvées par le nouveau Conseil de la fédération[42], un processus analogue à celui en place aux États-Unis et semblable à la proposition qu’avait faite le Gouvernement Trudeau en 1978[43]. En ayant un nombre presque égal de juges du Québec et du reste du Canada, on pourrait ainsi reconnaître de façon « toute particulière [le] rôle symbolique de la Cour suprême en qualité de cour générale d’appel pour tous les canadiens[44] ». À ce titre, la Commission juge qu’ « [i]l est essentiel que la structure de la cour soit repensée de manière à refléter aussi bien la dualité juridique du pays que, sur un plan plus global, sa dualité politique[45]. »

Robert Décary, avocat connu à Ottawa à l’époque, a été membre du comité de la direction de la recherche et consultant à la rédaction du rapport de la Commission. Il publie, au moment de la sortie du rapport en 1979, un article dans la Revue du Barreau canadien qui permet de comprendre l’esprit qui anime ses propositions de réforme. L’article résume les observations faites par Décary aux commissaires particulièrement en ce qui a trait à la réforme de la Cour suprême[46]. Il y explique les trois niveaux de la dualité canadienne présents à l’époque à la Cour.

-

Dualité juridique qui requiert la nomination de juges civilistes.

-

Dualité politique qui requiert l’alternance de juges en chef francophones et anglophones.

-

Dualité linguistique qui permet l’utilisation des deux langues officielles[47].

Dans son article, Décary explique comment les propositions de réformes de la Commission permettraient à la Cour de jouer pleinement son rôle « d’ange gardien […] en mesure de répondre au besoin que ressent le Québec de protéger les responsabilités que la constitution lui attribue en raison de son héritage distinctif[48]. »

Ses propos témoignent également de l’état d’esprit qui règne alors chez les juristes[49]. Dix ans après l’adoption de la Loi sur les langues officielles, on est encore loin de la création d’une culture juridique canadienne bilingue. En 1970, Gérald A. Beaudoin, professeur de droit constitutionnel à l’Université d’Ottawa, déplorait que les juges ne maîtrisassent pas le français. « La traduction simultanée en place [grâce à la Loi sur les langues officielles] depuis octobre 1969 est une excellente innovation », écrivait-il alors, « pour les juges tout au moins elle devrait être de nature transitoire[50]. » Bien qu’il se défendait d’exiger « que tous les juges de langue anglaise doivent être bilingues dès aujourd’hui », Beaudoin soutenait tout de même en 1970 « que dans un avenir très proche, chaque juge devrait pouvoir comprendre et lire les deux langues[51]. » Beaudoin devait plus tard devenir commissaire au sein de la commission Pepin-Robarts.

Pourtant, le rapport de la Commission, cosigné par Beaudoin et ses huit collègues commissaires en 1979, ne fait pas du tout mention de la question du bilinguisme à la Cour suprême. Dans un article suivant la publication du rapport et expliquant la « philosophie constitutionnelle » qui en a inspiré la rédaction, Beaudoin n’explique pas non plus la raison pour laquelle les commissaires ont laissé tomber la question du bilinguisme sur laquelle il avait lui-même mis l’accent neuf ans plus tôt[52]. L’explication de Robert Décary permet de comprendre la conclusion à laquelle semblent en être venus les juristes de l’époque familiers de la Cour après dix ans de tâtonnements et de « prétendu bilinguisme[53] ». Ses propos méritent d’être cités au long tellement ils sont révélateurs de cet état esprit.

La constitution des chambres de droit civil et de common law rendrait aussi inutiles certaines pratiques et façades actuelles dont les avocats et justiciables québécois font malheureusement les frais. Ce sujet est généralement tabou dans les cercles juridiques, du moins sur le plan officiel, mais il apparaît nécessaire, ne serait-ce que pour mieux faire comprendre aux avocats des autres provinces les réticences que de nombreux Québécois peuvent avoir à l’égard de la Cour suprême, de dénoncer le mythe de l’égalité des deux langues officielles devant la plus haute Cour du pays.

L’avocat québécois francophone qui se présente, dans une cause civile, devant un banc de cinq juges, sait que, règle générale, deux des cinq juges ne connaîtront pas suffisamment la langue de Molière pour le suivre dans toutes les subtilités de son argumentation ni pour saisir toutes et chacune des nuances des textes, en vieux français parfois, qui appuient cette argumentation. Il sait, aussi, que règle générale, le jugement sera écrit par l’un des juges civilistes et que les juges de common law, systématiquement, se rallieront à ce jugement sans y ajouter quelque commentaire que ce soit[54].

[…]

En d’autres termes, le quorum de cinq juges n’est qu’une façade. Façade indispensable, dans la mesure où la Cour d’appel du Québec siège elle-même, normalement, avec un banc de trois juges : il serait en effet inhabituel que sa décision soit révisée, en Cour suprême, par un nombre égal, voire inférieur de juges. Mais façade quand même, qui ne leurre plus personne et qu’il serait facile d’éviter si l’on créait une chambre civile composée de cinq juges civilistes[55].

Robert Décary croit donc que la nouvelle structure suggérée par la Commission permettra d’éviter la problématique de l’unilinguisme des juges anglophones en lui trouvant une solution institutionnelle. À court terme, la commission Pepin-Robarts échoue toutefois à faire accepter ses recommandations et les changements qu’elle suggère à la composition et la structure de la Cour suprême du Canada, notamment pour régler le bilinguisme de façade, demeureront lettre morte. Robert Décary a continué dans les années qui ont suivi à sonner l’alarme relativement aux capacités linguistiques limitées de certains juges[56], mais, dans un contexte où les propositions de réformes constitutionnelles successives laissaient croire que l’organisation de la Cour suprême n’était de toute façon l’objet que d’un statu quo transitoire, la voix de Décary est demeurée marginale.

Malgré tout, des changements concomitants aux travaux de la Commission en marge des débats constitutionnels auront, en définitive, un impact significatif anticipé ni par Décary, ni par les commissaires. Ils permettront que se développe progressivement le bilinguisme au sein de l’appareil judiciaire et amèneront au fil du temps la Cour suprême du Canada à être composée de juges presque tous bilingues.

À la fin des années 1970, plusieurs réformes législatives en marge de la Loi sur les langues officielles étendent la portée du bilinguisme dans les institutions judiciaires. En 1978, la Loi modifiant le Code criminel prévoit que les procès criminels devront dorénavant être présidés par un juge qui comprend, selon le cas, la langue officielle de l’accusé[57]. Au même moment, notamment pour fournir aux juges l’opportunité de développer les compétences linguistiques nécessaires pour remplir leurs nouvelles obligations, le Commissariat canadien à la magistrature crée un programme de formation linguistique pour les juges des cours supérieures[58]. Le Gouvernement fédéral crée également le programme de contestation judiciaire en 1978 dont l’objectif initial est de soutenir financièrement les minorités linguistiques partout au Canada dans leurs démarches devant les tribunaux pour faire respecter leurs droits constitutionnels[59]. L’effet de ces changements au niveau fédéral sera combiné avec ceux survenant à la même époque en Ontario[60].

Au début des années 1970, l’Ontario, d’où proviennent depuis 1949 au moins trois juges de la Cour suprême, fait preuve d’un certain dynamisme en matière de langues officielles. L’idée circule même de reconnaître constitutionnellement une forme, somme toute modeste, de bilinguisme officiel[61]. Bien que l’idée ait été abandonnée, des modifications législatives en 1978 permettront la tenue d’instances civiles en français dans certaines régions et à certaines conditions[62]. Étendues à l’ensemble de la province en 1984, ces modifications permirent non seulement aux justiciables d’avoir accès à des juges qui parlent français, mais elle eut également pour effet de créer un important incitatif pour les juges désirant être nommés à la Cour d’appel de l’Ontario. Le juge Peter Cory, un anglophone francophile qui apprit le français en autodidacte à l’âge adulte fut nommé à la Cour d’appel de l’Ontario en 1981. Il fut un des premiers à utiliser le programme de formation linguistique pour parfaire son français et devint fonctionnellement bilingue avant d’être nommé à la Cour suprême du Canada en 1989[63]. Il en sera de même pour la juge de la Cour d’appel de l’Ontario, Andromache Karakatsanis, nommée à la Cour suprême du Canada en 2011[64]. La mise sur pied d’un programme de Common Law en français à l’Université d’Ottawa à partir de 1977 témoigne aussi de cet engagement en faveur d’une reconnaissance du français dans le système de justice ontarien[65].

Le contexte entourant la commission Pepin-Robarts fut donc une conjoncture critique pour trois raisons. Premièrement, la Commission formule pour la première fois une conception explicitement dualiste de la Cour suprême du Canada. Deuxièmement, parallèlement aux discussions constitutionnelles, le Canada et l’Ontario étendent les droits linguistiques des justiciables et mettent en place des changements administratifs qui favoriseront et rendront de plus en plus nécessaire l’apprentissage du français parmi la magistrature. Troisièmement, l’échec de Pepin-Robarts permettra d’éviter que la situation linguistique demeure figée au stade où elle était en 1979 ce qui rendra possible le développement progressif du bilinguisme à la Cour suprême et, à travers lui, la reconnaissance d’une certaine forme de dualité politique.

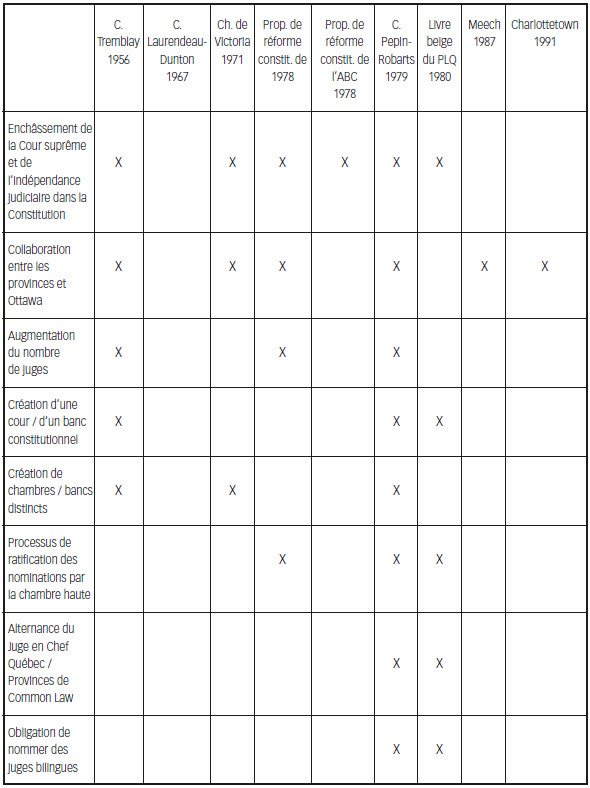

Tableau 1

Principales propositions de réformes constitutionnelles de la Cour suprême du Canada, 1957-1991

La Cour suprême dans la tourmente mégaconstitutionnelle

Les changements majeurs apportés par l’adoption de la Loi constitutionnelle de 1982 ont attribué à la Cour suprême du Canada un rôle de premier plan dans la mise en oeuvre de la « révolution des droits ». En dépit des questions institutionnelles visant à sauvegarder l’intégrité et la légitimité de la Cour soulevées par Pepin-Robarts, la question de la structure et de l’organisation de la Cour suprême est demeurée largement en marge des débats qui ont mené au rapatriement de la Constitution. La Loi sur la Cour suprême devint partie intégrante de la constitution canadienne[66], mais la nouvelle loi constitutionnelle ne modifia en rien sa composition, sa juridiction et le mode de nomination de ses membres. La dualité juridique, politique, linguistique que la Cour était censée « symboliser » dans l’esprit de Pepin-Robarts fut tout bonnement ignorée. L’article 18 (1) de la Charte canadienne des droits et libertés reconnaît bien le droit à toute personne de s’adresser à un tribunal fédéral dans la langue officielle de son choix, mais son libellé ne permet pas de déterminer si ce droit exige que les juges soient capables de comprendre cette langue. Cette question s’est posée pour la première fois en 1986 dans l’affaire Société des Acadiens[67].

Dans cette affaire, la Cour suprême devait notamment déterminer si l’article 18 (2) de la Charte canadienne des droits et libertés garantit aux justiciables du Nouveau-Brunswick le droit d’être entendus par un banc de juges tous capables de comprendre la langue officielle dans laquelle ils s’expriment[68]. La Cour refusa d’interpréter ce droit aussi généreusement. Selon l’opinion de la majorité, écrite par le juge Beetz, « les tribunaux devraient hésiter à servir d’instruments de changement dans le domaine des droits linguistiques » puisque ceux-ci sont issus d’un « compromis politique » et doivent donc être interprétés restrictivement[69]. Le juge en chef Dickson, dont les compétences en français étaient modestes[70], exprima malgré tout l’opinion contraire dans une dissidence. Déjà en 1983, dans un discours prononcé devant l’Association du Barreau canadien (ABC), Dickson avait soutenu que, dans un pays bilingue, on pouvait s’attendre à ce que la Cour soit bilingue[71]. Son opinion était d’autant plus surprenante qu’à l’époque, trois des neuf autres juges ne parlaient pas couramment le français. Le juge québécois Antonio Lamer, visiblement interpellé par cette réalité, se permit d’ailleurs de le souligner aux parties lors de l’audience[72].

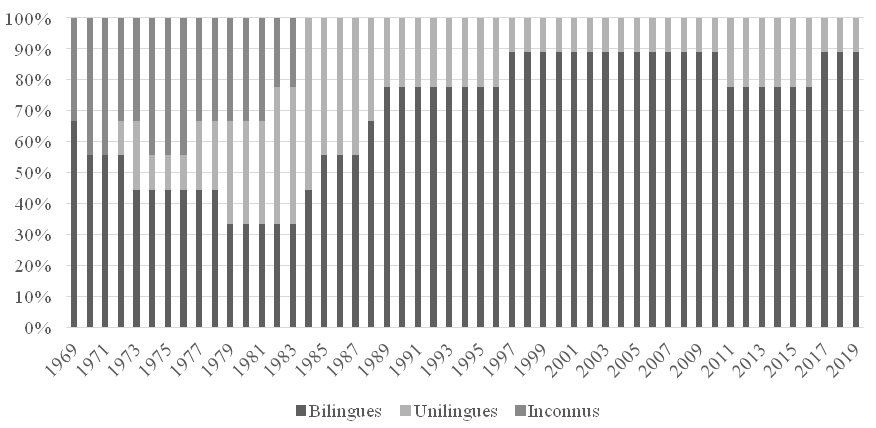

Malgré ce revers juridique pour les minorités linguistiques acadiennes, la nomination en 1985 de Gérard La Forest, un francophone du Nouveau-Brunswick, marqua un tournant ; l’accession des minorités francophones à la Cour suprême. Sa nomination permit également à la Cour suprême d’être dorénavant composée d’une majorité de juges à l’aise en français. À l’époque, en plus de La Forest, les trois juges québécois, Beetz, Chouinard et Lamer, sont francophones. Des cinq autres juges, Dickson, Wilson, McIntyre et Estey maîtrisent peu le français mais Gérald Le Dain, nommé en 1984, le parle suffisamment pour conduire une audience en français. Il s’agit là d’une transformation majeure (voir Fig.1).

Figure 1

Profil linguistique de la Cour suprême du Canada, 1969-2019

La nomination d’un francophone hors Québec prend d’ailleurs une signification encore plus importante lorsqu’on la replace dans le contexte précédant l’accord du lac Meech. L’accord prévoyait que les nominations à la Cour suprême se feraient par le gouverneur général en conseil après que le ministre de la Justice du Canada eut obtenu les recommandations des gouvernements des provinces. Malgré la teneur plutôt dualiste de l’accord du lac Meech, ce processus de nomination à la Cour suprême, uniforme pour toutes les provinces, représente une vision plutôt fédéraliste du Canada. On est, à ce chapitre, loin de la vision dualiste proposée par Pepin-Robarts. Bien que le Québec continue de s’y voir reconnaître un statut particulier à cause de sa tradition civiliste, les provinces sont vues comme les titulaires légitimes du droit d’envoyer des juges pour les « représenter » à la Cour suprême. D’ailleurs, les réactions des acteurs politiques à l’époque montrent que la position du Québec au sujet de la Cour suprême s’harmonisait sans problème avec une conception fédéraliste plutôt que binationale du Canada ; des cinq exigences du Québec formulées par le Gouvernement de Robert Bourassa qui serviront de base aux négociations constitutionnelles subséquentes, seule celle exigeant que le Québec puisse participer aux nominations à la Cour suprême fait initialement consensus parmi les provinces canadiennes[73].

Une conception plus dualiste du Canada, envisageant le pacte fédératif comme l’alliance entre les deux nations ou les deux « peuples fondateurs », un vocabulaire que la commission Pepin-Robarts associe au principe de la « dualité[74] », aurait probablement exigé, en réponse à l’arrêt Société des Acadiens, que les juges de la Cour suprême soient bilingues ou encore que les juges du Québec se voient octroyer plus qu’un tiers des sièges. Les deux langues officielles du pays auraient pu de la sorte « symboliser » la dualité des communautés politiques à l’origine du pacte fédératif. En fait, l’adoption de l’accord du lac Meech aurait eu pour effet de cristalliser une vision fédéraliste de la Cour suprême et aurait vraisemblablement empêché le bilinguisme et la dualité de se développer comme ils l’ont fait depuis. Même s’il est notoirement difficile de tirer des conclusions affirmatives de scénarios contre-factuel, les développements infraconstitutionnels concomitants à l’accord du lac Meech permettent tout de même de voir comment les acteurs politiques entrevoyaient le futur de la Cour suprême.

À l’époque du lac Meech, le gouvernement progressiste-conservateur de Brian Mulroney cherche à renouveler le bilinguisme canadien. L’accord du lac Meech permet donc de comprendre le statut particulier de la Cour suprême du Canada dans la Loi sur les langues officielles de 1988. En réponse à l’arrêt Société des Acadiens, l’article 16 (1) de la nouvelle loi reconnaît aux justiciables le droit d’être entendus par un banc composé de juges qui comprennent, au besoin, l’une et l’autre langue officielle, dans toutes les cours fédérales. La loi exclut toutefois nommément la Cour suprême du Canada[75]. Pourquoi ? Parce que, comme l’expliquait Frank Iacobucci, alors sous-ministre de la justice du Canada, obliger la Cour suprême à être institutionnellement bilingue aurait été incompatible avec la nouvelle procédure de nomination prévue à l’Accord du lac Meech qui laissait aux provinces le soin de soumettre des candidatures au ministre de la Justice fédérale[76]. Dans la perspective fédéraliste du lac Meech, on ne pouvait pas imposer le bilinguisme judiciaire aux provinces unilingues. Comme le suggèrent les propos de Iacobucci, la ratification de l’accord du lac Meech aurait, selon toute vraisemblance, perpétué la pratique séculaire ; Québec envoyant des juges francophones à la Cour suprême et les autres provinces envoyant des juges anglophones dont certains seraient bilingues dans le meilleur des cas. Le bilinguisme de la Cour aurait simplement continué à être associé à la province d’origine des juges. Malgré l’échec de l’accord, la Loi sur les langues officielles ne fut pas modifiée et la Cour suprême du Canada est donc aujourd’hui le seul tribunal fédéral où les justiciables n’ont pas la garantie légale de pouvoir être entendus par un banc composé uniquement de juges capables de comprendre les deux langues officielles.

L’échec de l’accord du lac Meech et de l’accord de Charlottetown, similaires à cet égard, marque de façon générale la fin de la vision purement fédéraliste de la Cour, à tout le moins en ce qui a trait à l’implication des provinces dans le processus de nomination des juges. Il demeurera certes une norme de politesse de consultation avec les procureurs généraux des provinces pour les nominations à la Cour suprême, mais celle-ci n’est l’objet que d’une courtoisie politique et non d’une réelle norme constitutionnelle, conventionnelle ou écrite. L’entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral en 2019 marqua la première et unique brèche à ce jour dans la centralisation de la procédure de nomination des juges. La période de l’Accord du lac Meech a donc été la deuxième conjoncture critique dans le développement de la dualité à la Cour suprême du Canada.

Lorsque les Libéraux formèrent le gouvernement après l’élection fédérale générale de 1993, la Cour suprême du Canada était composée de sept juges relativement compétents dans les deux langues officielles. Entre 1993 et 2006, les Libéraux ne nommeront à la Cour Suprême que des juges bilingues ou qui maîtrisent assez bien le français. Tandis que Brian Mulroney avait nommé quatre bilingues (LaForest, Cory, McLachlin et Iacobucci) parmi les sept juges provenant des provinces de common law (les trois autres étant les unilingues Stevenson, Sopinka et Major), le gouvernement de Jean Chrétien semble en faire une règle en nommant les francophones Louise Arbour (Ontario), Louise Charron (Ontario) et Michel Bastarache (Nouveau-Brunswick), les bilingues Rosalie Abella et Ian Binnie (Ontario), en plus de l’Anglo-Québécois Morris Fish[77]. La pratique du gouvernement Chrétien prolonge la tradition, présagée par la nomination de l’Anglo-Québécois Abbott en 1954 et commencée avec la nomination de Gérard LaForest en 1985, de nommer des juges issus de minorités linguistiques provinciales à la Cour. Ainsi, de 1985 à 2011, la Cour a toujours compté en son sein au moins un ou deux juges francophones hors Québec en plus des trois juges québécois, une période étonnamment longue si on considère qu’elle n’en avait compté aucun pendant les 114 années précédentes[78]. Ces nominations consolident aussi le bilinguisme à la Cour parmi les juges anglophones, un changement radical si on considère qu’en 1982, au moment de l’adoption de la Charte canadienne des droits et libertés, seuls les trois juges québécois sont réellement capables de parler français. À partir de la nomination de Ian Binnie en remplacement de John Sopinka en 1997, huit des neuf juges de la Cour maîtrisent raisonnablement bien le français.

Les Réformes administratives et la mobilisation politique autour d’une situation inespérée[79]

Au début des années 2000, après quelques années d’attention médiatique soutenue au travail de la Cour suprême au Canada anglais[80], un nouveau consensus semble se dégager au sein des élites politiques fédérales ; la procédure purement discrétionnaire de nomination des juges contrôlée par le premier ministre n’est plus adaptée au rôle que la Cour est amenée à jouer dans la vie politique du pays[81]. Le comité permanent de la justice de la Chambre des communes est donc mandaté en 2003 pour « étudie[r] le processus de nomination des juges aux Cours d’appel et à la Cour suprême du Canada[82] ». Dans son rapport, le comité recommande la création d’un comité de sélection indépendant composé de membres représentant les différents acteurs du système judiciaire et d’autres parties prenantes de la société civile. Ce comité de sélection serait chargé de colliger les candidatures et de confectionner une courte liste parmi laquelle le premier ministre pourrait sélectionner un candidat pour pourvoir le poste vacant[83]. Ces recommandations sont mises en oeuvre pour la première fois par le gouvernement libéral de Paul Martin lors du départ à la retraite du juge albertain John C. Major en 2005, seul juge unilingue de la Cour. Toutefois, les élections fédérales générales de janvier 2006 surviennent avant qu’un choix final n’ait été fait quant à son remplaçant. Le nouveau premier ministre Stephen Harper hérite donc, à son arrivée au pouvoir en 2006, d’une Cour presque entièrement bilingue et d’une courte liste de trois candidats pour pourvoir au poste vacant. Parmi les candidats sélectionnés par le comité indépendant se trouve le nom de Marshall Rothstein, juriste manitobain ayant siégé pendant de nombreuses années à la Cour d’appel fédérale dont le principal défaut est d’être unilingue. Il faut mentionner que le rapport du Comité permanent de la justice faisait du bilinguisme une des « compétences juridiques » – bien que non essentielle – à être prises en considération dans l’évaluation des candidatures aux postes de juge à la Cour suprême[84]. Sélectionné par Stephen Harper, Rothstein doit se soumettre, pour la première fois dans l’histoire des nominations judiciaires au Canada, à une période de questions devant un Comité spécial de la Chambre des Communes, une innovation du gouvernement conservateur. Questionné notamment quant à sa maîtrise du français, le juge manitobain doit s’excuser et promettre de suivre des cours intensifs pour apprendre rapidement[85].

À l’époque, la nomination de Rothstein pouvait encore être perçue comme un faux pas plutôt que comme une réelle menace au bilinguisme de la Cour suprême[86]. D’une part, il ne s’agissait que de la première nomination au plus haut tribunal du pays du gouvernement de Stephen Harper. On ne pouvait encore en conclure à une tendance de la part du nouveau gouvernement même si sa base politique, qui se retrouve essentiellement dans l’ouest du pays, est parfois hostile au bilinguisme officiel[87]. D’autre part, Rothstein avait fait son chemin jusqu’à la courte liste établie par le comité de sélection indépendant mis en place par le gouvernement libéral précédent. Finalement, en remplaçant le juge Major, lui-même unilingue, la nomination de Rothstein ne venait pas changer la composition linguistique de la Cour. On pouvait d’ailleurs plus facilement s’expliquer la nomination d’un unilingue provenant de l’ouest du pays que de l’Ontario ou des provinces maritimes. Ce n’est qu’en 2008, au moment de l’annonce de la retraite prochaine du juge Michel Bastarache, que le débat sur le bilinguisme à la Cour suprême prit vraiment de l’ampleur[88].

Bastarache, un Acadien du Nouveau-Brunswick, avait été professeur d’université spécialisé dans les droits linguistiques avant de devenir juge. Ardent promoteur du bilinguisme canadien, il continua à s’en faire le défenseur une fois sur le banc. Les partis d’opposition étaient donc conscients de l’importance symbolique attachée à la nomination de son remplaçant. L’idée qu’on puisse remplacer une telle figure de proue du bilinguisme canadien par un unilingue anglophone aidait à transformer cette nomination en enjeu politique de premier ordre. Le 8 mai 2008, le député libéral Denis Coderre présenta un projet de loi visant à abolir l’exception relative au bilinguisme fonctionnel des juges de la Cour suprême du Canada prévue dans la Loi sur les langues officielles, un vestige de l’époque de l’accord du lac Meech[89]. Son projet de loi n’alla pas plus loin que la première lecture à la Chambre des communes, mais l’idée d’assujettir la Cour suprême à l’obligation de fournir des juges bilingues aux parties qui le requièrent avait fait son chemin. Pas moins de dix projets de loi seront déposés dans les dix années suivantes, portés principalement par les députés néo-démocrates Yvon Godin et François Choquette, pour modifier alternativement la Loi sur la Cour suprême ou la Loi sur les langues officielles. L’Assemblée nationale du Québec décida d’ailleurs de s’en mêler et adopta une motion unanime le 21 mai 2008 demandant que seuls des juges qui maîtrisent le français soient nommés à la Cour suprême du Canada[90]. Il s’agissait en quelque sorte d’une première puisque la question du bilinguisme des juges, outre quelques exemples anecdotiques, ne semble pas avoir figuré au menu des revendications historiques du Québec par le passé[91].

L’éclosion du débat dans l’espace public médiatique et la politisation de l’enjeu du bilinguisme judiciaire fut la troisième conjoncture critique dans le développement du dualisme à la Cour suprême du Canada dans les quarante dernières années. Il s’agit dans une large mesure d’une conséquence inattendue de la mise en place d’un processus de sélection plus transparent des juges de la Cour suprême. La politisation de la question du bilinguisme judiciaire ne semble d’ailleurs pas avoir été anticipée par les principaux acteurs politiques concernés, lesquels craignaient davantage de voir le processus se transformer en exercice partisan[92]. Contre toute attente, la publicisation des compétences linguistiques des juges a permis de mobiliser les groupes de la société civile autour de cet enjeu. De plus, comme la Cour s’avérait déjà composée de huit juges à l’aise dans les deux langues officielles, il était facile, parce que facilement envisageable, de revendiquer une Cour entièrement bilingue.

La question était donc d’actualité lorsque le premier ministre nomma en 2011 Andromache Karakatsanis et Michael Moldaver, deux juges de la Cour d’appel de l’Ontario, à la Cour suprême du Canada. Karakatsanis, fille d’immigrants grecs, parle le grec, l’anglais et le français, qu’elle a appris grâce au programme d’immersion française mis en place par le Conseil canadien de la magistrature. Ayant bénéficié du programme pendant huit ans, Karakatsanis expliqua au Comité spécial de la Chambre des communes que, bien que ne se considérant pas bilingue, elle pouvait lire et discuter en français et comprendre les plaidoiries faites dans cette langue. Moldaver, quant à lui, essuya la critique de certains membres du Comité après avoir dû reconnaître qu’il ne parlait pas français et que, contrairement à sa collègue, il n’avait jamais cru bon d’utiliser les programmes d’immersion française pour apprendre la langue de Molière[93].

Lors de la campagne électorale fédérale de 2015, le Parti libéral du Canada prit donc l’engagement de ne nommer que des juges bilingues à la Cour suprême sans toutefois promettre d’apporter des changements législatifs à cet effet[94]. Ce faisant, lorsque le nouveau Premier ministre Justin Trudeau eut à remplacer le bilingue Thomas Cromwell à l’automne 2016, il annonça la mise sur pied d’un comité consultatif administratif et indépendant chargé de recevoir les candidatures de personnes « fonctionnellement bilingues » et de confectionner une courte liste de candidats potentiels pour le poste de juge à la Cour suprême du Canada[95].

Même si la procédure de nomination utilisée par Trudeau a été généralement bien accueillie par les communautés juridiques du pays, certains groupes ont exprimé leur mécontentement. L’Atlantic Provinces Trial Lawyers Association a introduit un recours devant la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, la province d’où provenait le juge Cromwell, visant à faire déclarer inconstitutionnel le nouveau processus de nomination parce qu’il ne garantirait pas la nomination d’un magistrat provenant des provinces maritimes. Selon l’association, le processus mettrait ainsi en péril la convention constitutionnelle de représentation régionale à la Cour suprême[96]. En nommant finalement Malcolm Rowe, un juge bilingue de la Cour d’appel de Terre-Neuve-et-Labrador, Trudeau respectait à la fois son engagement envers le bilinguisme et ménageait ces critiques en préservant la représentativité régionale de la Cour.

Pour leur part, le sénateur Murray Sinclair, ancien président de la Commission vérité et réconciliation, et Perry Bellegrade, chef national de l’Assemblée des Premières Nations, ont déploré le fait que la nouvelle procédure pourrait exclure d’excellents candidats autochtones[97]. Depuis la nomination du juge Rowe, d’autres voix se sont jointes à celles de Sinclair et Bellegrade pour déplorer le manque de diversité et l’absence de juge autochtone à la Cour suprême attribuable, selon certains, au critère trop exigeant, voire discriminatoire, de bilinguisme fonctionnel[98].

Ces objections révèlent l’importance symbolique qu’a acquise la Cour suprême du Canada dans les luttes pour la définition de l’identité constitutionnelle canadienne[99]. À ce chapitre, la question du bilinguisme des juges est devenue, depuis 2008, l’axe principal autour duquel semblent s’être organisés les conflits politiques relatifs à la symbolisation de cette identité à la Cour[100].

La question du bilinguisme judiciaire a d’ailleurs eu des répercussions parmi les élites politiques québécoises. Déjà en 2017, le gouvernement libéral de Philippe Couillard à Québec estimait que le processus de nomination des juges ouvrait la porte à une participation accrue du gouvernement du Québec lorsqu’un siège réservé aux juges de la province deviendrait vacant[101]. La Coalition avenir Québec (CAQ), alors dans l’opposition, était plus explicite dans son « Nouveau projet pour les nationalistes du Québec » où elle jugeait « inacceptable que des juges unilingues soient nommées à la Cour suprême ». Elle y ajoutait que « dans un réel esprit fédératif […] le Québec doit être formellement impliqué dans leur sélection[102] ». Lorsque le juge Clément Gascon a annoncé son départ à la retraite le 15 avril 2019, la CAQ, ayant entre-temps formé le gouvernement à Québec après les élections provinciales de 2018, s’est entendue avec le gouvernement fédéral et a obtenu le droit de participer au processus de sélection du prochain juge québécois de la Cour suprême du Canada[103]. L’entente entre le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec n’établit pas, à strictement parler, un réel processus de codécision puisque c’est ultimement le gouvernement fédéral qui chapeaute l’exercice. Le gouvernement du Québec y joue tout de même deux rôles importants. Premièrement, le ministre de la Justice du Québec peut nommer deux des huit membres du comité consultatif indépendant et se voit ainsi reconnaître un statut de partie prenante au même titre que le Barreau du Québec ou le Conseil canadien de la magistrature. Deuxièmement, le premier ministre du Québec recommande formellement un candidat au premier ministre du Canada à partir de la courte liste confectionnée par le comité. Cette recommandation ne lie toutefois pas le premier ministre du Canada puisque, après avoir obtenu l’avis de son ministre de la justice, c’est ultimement lui qui choisit le candidat retenu. Bien que le Québec n’ait pas le contrôle complet sur la sélection des juges québécois comme le prévoyait l’accord du lac Meech, elle demeure tout de même la seule province, jusqu’à présent, à avoir pu participer au processus de nomination piloté par le fédéral[104].

Ce processus, mis en branle au début de l’été 2019, a donc mené à la « proposition de nomination[105] » du juge Nicholas Kasirer en juillet 2019. Sa nomination fut confirmée par le premier ministre Justin Trudeau le 7 août 2019 après l’audition de Kasirer devant le comité spécial de la Chambre des communes chargé d’examiner sa nomination, venant ainsi mettre en oeuvre pour la première fois une certaine forme de fédéralisme asymétrique dans le processus de sélection des juges de la Cour suprême du Canada.

Sans aucun changement constitutionnel ou législatif pour donner suite à l’entente, celle-ci demeure fragile puisqu’elle dépend ultimement de la volonté des acteurs politiques. Comme pour le bilinguisme, cette forme de fédéralisme asymétrique s’est réalisée sans changement constitutionnel ni même législatif, donc bien en deçà du type de reconnaissance constitutionnelle formelle souhaitée par la commission Pepin-Robarts. Ces deux exemples montrent cependant que l’échec des rondes de négociations mégaconstitutionnelles, plutôt que de consacrer le statu quo, a permis à la culture constitutionnelle canadienne et ses institutions d’évoluer progressivement. Cette évolution a amené la Cour suprême à refléter de plus en plus une certaine dualité, fragile certes, mais bien réelle, au cours des quarante dernières années.

Conclusion

L’évolution de la structure de la Cour suprême du Canada depuis le dépôt du rapport Pepin-Robarts il y a quarante ans permet de tirer trois grandes conclusions.

Premièrement, une forme de dualité a pu se développer graduellement au sein de la Cour suprême du Canada malgré l’échec des propositions de réformes mégaconstitutionnelles. Cette dualité a pris forme tant au niveau de la composition de la Cour que du mode de nomination des juges et de l’alternance entre francophones et anglophones au poste de juge en chef. En fait, on peut raisonnablement croire que si les réformes proposées avaient été adoptées, la Cour suprême n’aurait pas pu développer cette forme de dualité. La division linguistique aurait largement continué à recouper la division juridique entre les juges civilistes et les juges de common law qui prévalait jusqu’au milieu des années 1980.

Deuxièmement, les réformes infraconstitutionnelles (administratives ou législatives) ont créé une forme de dépendance institutionnelle. C’est particulièrement le cas pour les réformes sur le bilinguisme judiciaire de la fin des années 1970. Qui plus est, bien que la Loi sur les langues officielles de 1988 n’ait pas exigé que la Cour suprême soit institutionnellement bilingue, les droits linguistiques relatifs aux procédures judiciaires ont créé un système d’incitatifs important pour les juges des cours supérieures à travers le Canada quant à la nécessité d’apprendre le français et ont permis de constituer un important bassin de juges bilingues. Elle a également permis de renforcer une norme institutionnelle au sein de la Cour suprême reconnaissant l’importance de parler les deux langues officielles qui avait commencé à prendre forme timidement après l’adoption de la première Loi sur les langues officielles de 1969.

Troisièmement, la mise en place d’un processus de nomination des juges plus ouvert au milieu des années 2000 a permis de soumettre directement à l’attention du public les compétences linguistiques des juges nouvellement nommés au plus haut tribunal du pays[106]. Étant donné que huit des neuf juges étaient alors bilingues, il devenait facile de formaliser et de cristalliser une norme politique de nomination de juges bilingues. Sans les réformes au processus de nomination des juges, il est peu probable que la question du bilinguisme aurait attiré autant l’attention publique ou qu’elle aurait mobilisé les acteurs politiques et les groupes de la société civile. Les acteurs politiques auraient plus vraisemblablement continué à opérer sur la base du principe que le bilinguisme est un avantage sans être une compétence nécessaire comme le recommandait le rapport du Comité permanent de la justice de 2004[107].

Tous ces éléments permettent de constater que la Cour suprême du Canada en est venue à incarner une forme de dualité plus complexe et, dans une certaine mesure, plus ambitieuse que celle proposée par Pepin-Robarts et les accords du lac Meech et de Charlottetown, bien que plus fragile parce qu’elle ne bénéficie d’aucune garantie constitutionnelle. Si on reprend les trois éléments de la dualité canadienne utilisés par Robert Décary à l’époque de Pepin-Robarts, force est de constater qu’au titre de la dualité juridique, la Cour suprême continue d’être composée de trois juges québécois. La Cour suprême a d’ailleurs reconnu dans le Renvoi sur la Cour suprême de 2014 que cette « garantie constitutionnelle » vise à ce que « les traditions juridiques et les valeurs sociales distinctes du Québec y soient représentées[108] ». Au titre de sa dualité politique, au moment de déposer le Rapport Pepin-Robarts, différentes règles de succession au poste de juge en chef étaient en conflit : ancienneté, alternance catholique-protestant et alternance francophone-anglophone. Les quatre dernières nominations au poste de juge en chef ont définitivement mis fin au principe de l’alternance religieuse et de l’ancienneté au profit de l’alternance entre francophones et anglophones bien que les politiciens se soient gardés de confirmer l’existence d’une convention constitutionnelle à cet effet[109]. Finalement, au titre de la dualité linguistique, l’évolution de la Cour suprême a permis non seulement que les minorités linguistiques francophones et anglophones soient représentées, chose qui aurait pu ne pas arriver dans le cadre proposé par l’accord du lac Meech, mais elle a également permis à la Cour d’incarner la dualité linguistique sans avoir à recourir à des artifices comme la composition de bancs « francophones » et « anglophones » comme le proposait la commission Pepin-Robarts. On peut dire, sans toutefois grossir le trait, que ces développements sont survenus non seulement malgré l’échec des propositions de réformes mégaconstitutionnelles, mais aussi, dans une certaine mesure, grâce à leur échec.

Parties annexes

Notes

-

[*]

Cet article scientifique a été évalué par deux experts anonymes externes, que le Comité de rédaction tient à remercier.

-

[1]

J’aimerais remercier les participants au colloque « Se retrouver – 40 ans après le rapport Pepin-Robarts » qui s’est tenu à l’Université d’Ottawa en octobre 2019 ainsi que les deux réviseurs anonymes pour leurs commentaires, suggestions et critiques. J’aimerais également remercier les participants au Spring Workshop du Courts and Politics Research Group qui s’est tenu à l’Université de Guelph en mai 2018 où a été présentée une version préliminaire de cet article, en particulier Matthew Hennigar et Stéphanie Chouinard. Les erreurs qui subsistent sont, évidemment, les miennes.

-

[2]

Michael Ignatieff, La révolution des droits, trad. Jean Paré, Montréal, Boréal, 2001.

-

[3]

Le politologue Peter H. Russell, qui a popularisé le concept, définit la politique mégaconstitutionnelle en la distinguant de la politique constitutionnelle ordinaire à deux niveaux. D’une part, « elle va au-delà de la discussion des mérites des suggestions constitutionnelles particulières mais s’attache à la nature même de la communauté politique sur laquelle la constitution se base ». Elle concerne principalement « l’accord quant à l’identité et aux principes fondamentaux du corps politique ». D’autre part, « puisqu’elle touche au sens de l’identité et de la valeur propre des citoyens, la politique mégaconstitutionnelle est exceptionnellement émotionnelle et intense » et relègue inévitablement les autres questions politiques au second plan. Ma traduction. Peter H. Russell, Constitutional Odyssey : Can Canadians Become a Sovereign People ?, 3e ed., Toronto, University of Toronto Press, 2004, p. 75.

-

[4]

Sur l’idée des trois égalités, voir Alan C. Cairns, Reconfigurations : Canadian Citizenship and Constitutional Change, Douglas E. Williams (dir.), Toronto, McLelland & Stewart, 1995. Pour une perspective similaire, appliquée plus spécifiquement à la Cour suprême du Canada, voir Robert Schertzer, The Judicial Role in a Diverse Federation : Lessons from the Supreme Court of Canada, Toronto, University of Toronto Press, 2016.

-

[5]

Voir Robert Schertzer, Ibid. Sur l’idée de « diversité en compétition » et sur l’importance du régionalisme et du fédéralisme dans les réformes récentes de la procédure de nomination des juges, voir Erin Crandall et Robert Schertzer, « Competing Diversities : Representing “Canada” on the Supreme Court », dans Kyle Hanniman et Elizabeth Goodyear-Grant (dir.), Canada at 150 : federalism and democratic renewal, Kingston, Institute of Intergovernmental Relations, 2019, p. 111-131. Crandall et Schertzer estiment que le bilinguisme est une composante de la première conception de la Cour, celle ancrée dans une identité civique pancanadienne, multiculturelle et bilingue. Je ne partage pas leur avis pour des raisons sur lesquelles, faute de place, je ne peux malheureusement pas me pencher dans le cadre de cet article.

-

[6]

Commission de l’unité canadienne, Définir pour choisir : vocabulaire du débat, Ottawa, Approvisionnements et Services Canada, 1979, p. 10.

-

[7]

Pour la Cour suprême du Canada, voir principalement, Emmett MacFarlane, Governing from the Bench : The Supreme Court of Canada and the Judicial Role, Vancouver, UBC Press, 2013, p. 31-36.

-

[8]

Voir, par exemple, l’opposition de William Needham au Nouveau-Brunswick. Janet Ajzenstat et al. (dir.), Canada’s Founding Debates, Toronto, Stoddart Publishing, 1999, p. 329.

-

[9]

Loi sur la Cour suprême, (1875) 38 Vict. c.11.

-

[10]

Peter H. Russell, The Supreme Court as a Bilingual and Bicultural Institution, Ottawa, Queen’s Printer, 1969, p. 21.

-

[11]

Ibid.

-

[12]

On avait ajouté un septième juge en 1927.

-

[13]

Ma traduction. Cité dans James G. Snell et Frederick Vaughan, The Supreme Court of Canada : History of the Institution, Toronto, The Osgoode Society, 1985, p. 198.

-

[14]

Ibid., p. 199-200.

-

[15]

Ibid., p. 199.

-

[16]

Les deux principaux quotidiens québécois de l’époque, La Presse et Le Devoir, couvrent tous deux la nomination d’Abbott et font état de la question du patronage dans sa nomination. Cependant, ni l’un ni l’autre ne mentionne le fait qu’il s’agit de la première nomination d’un Anglo-Québécois à la Cour suprême du Canada.

-

[17]

Voir Peter H. Russell, The Supreme Court as…, op. cit. Voir également, Eugénie Brouillet, La Négation de la nation : la Cour suprême et la négation de l’identité québécoise, Québec, Septentrion, 2005.

-

[18]

Commission royale d’enquête sur les problèmes constitutionnels, Rapport de la Commission royale d’enquête sur les problèmes constitutionnels, vol. III, t. 1, Québec, 1956, p.298-302.

-

[19]

Peter H. Russell, The Supreme Court as…, op. cit.

-

[20]

Loi sur les langues officielles, 1969, 1970 S.R.C. chapitre O-2.

-

[21]

Loi sur les langues officielles, 1969, 1970 S.R.C. chapitre O-2, article 5 (1).

-

[22]

Loi sur les langues officielles, 1969, 1970 S.R.C. chapitre O-2, article 11 (2). Selon le journaliste Michel C. Auger, ce système de traduction simultanée ne sera utilisé dans les premières années que pour les causes de droit constitutionnel. Son usage se serait étendu à toutes les causes au début des années 1980. Voir Michel C. Auger, « Juges bilingues : un débat à la Cour suprême », Le Soleil, 5 décembre 1984.

-

[23]

Voir les propos de l’avocat Jules Deschênes et d’un autre avocat non identifié dans Cameron Smith, « The Highest Court », Globe & Mail, 14 mars 1970.

-

[24]

Loi constitutionnelle de 1982, Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11.

-

[25]

Voir, par exemple, Paul Weiler, In the Last Resort : A Critical Study of the Supreme Court of Canada, Toronto, Carswell/Methuen, 1974.

-

[26]

Sur la transformation de la Cour suprême dans les années 1970, voir F.L. Morton, « Judicial Appointments in Post-Charter Canada : A System in Transition », dans Kate Malleson et Peter H. Russell (dir.), Appointing Judges in an Age of Judicial Power : Critical Perspectives from around the World, Toronto, University of Toronto Press, 2006, p. 56-79.

-

[27]

Voir, par exemple, PC, « Le juge Laskin, juge en chef du Canada », La Presse, 28 décembre 1973 ; PC, « Bora Laskin est nommé juge en chef de la Cour suprême du Canada », Le Devoir, 29 décembre 1973 ; Presse Canadienne, « Le choix du juge Laskin provoque un malaise », La Presse, 31 décembre 1973. Lors de sa nomination à la Cour suprême du Canada en 1970, le Globe & Mail écrivait tout de même : « Friends say he is not fluently bilingual, but has a good reading knowledge of French and understands the spoken language well. » Michael Enright, « An Architect of Legal Thought », Globe & Mail, 21 mars 1970.

-

[28]

[1976] 2 R.C.S. 373.

-

[29]

On retrouve des coupures de journaux relatives à toutes ces décisions dans les archives de la Commission. Visiblement, le « déficit fédératif » de la Cour suprême était au centre des préoccupations durant les travaux de la Commission. Collection Pepin-Robarts x30-10, 1011.3 et 1011.4. Sur la notion de « déficit fédératif » dans le contexte canadien, voir Jean-François Caron, Guy Laforest et Catherine Vallières-Roland, « Le déficit fédératif au Canada », dans Alain-G. Gagnon, dir., Le fédéralisme canadien contemporain. Fondements, traditions, institutions, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 2006, p. 147-182. Sur le déficit fédératif du processus de nomination des juges à la Cour suprême du Canada plus spécifiquement, voir Eugénie Brouillet, « La légitimité fédérative du processus de nomination des juges à la Cour suprême du Canada », Revue générale de droit, vol. 41, no 1, 2011, p. 279-293.

-

[30]

[1977] 2 S.C.R. 576

-

[31]

[1978] 2 S.C.R. 141.

-

[32]

[1978] 2 S.C.R. 191.

-

[33]

P.G. du Québec et Keable c. P.G. du Canada et autres, [1979] 1 R.C.S. 218.

-

[34]

Ma traduction. John Honderich, « Is Supreme Court tilting to federal view ? » Toronto Star, 7 décembre 1977. Voir également Robert Décary, « La Cour suprême sur un câble raide », Le Devoir, 5 décembre 1977.

-

[35]

Ma traduction. Cité dans Geoffrey Stevens, « Distrust of the Court », Globe & Mail, 2 novembre 1978.

-

[36]

Cité dans « Premier Campbell refers to Supreme Court bias », Ottawa Citizen, 14 décembre 1977.

-

[37]

John Twigg, « Blakeney attacks decision ; seeks constitutional change », Globe & Mail, 5 octobre 1978.

-

[38]

Voir Alan C. Cairns, « Recent Federalist Constitutional Proposals : A Review Essay », Canadian Public Policy/Analyse de Politiques, vol. 5, no 3, 1979, p. 348-365.

-

[39]

Commission de l’unité canadienne, Se retrouver : observations et recommandations, Ottawa, Approvisionnements et Services Canada, 1979, p. 108.

-

[40]

En font foi les nombreux articles de presse où sont répertoriées les réactions des politiciens aux décisions précitées. Ces coupures de journaux constituent une partie importante des archives de la Commission ayant trait à la réforme de la Cour suprême. Tous les articles cités dans les précédentes notes de bas de page s’y retrouvent. Voir Collection Pepin-Robarts x30-10, 1011.3 et 1011.4.

-

[41]

Ibid.

-

[42]

Le Conseil de la fédération aurait été composé de membres représentant les gouvernements des provinces. Ibid., p. 136-138.

-

[43]

L’article II, section 2, de la Constitution des États-Unis d’Amérique prévoit que les juges de la Cour suprême sont nommés par le président avec l’avis et le consentement du Sénat, la chambre haute du Congrès américain où chaque état est représenté par deux sénateurs. Pour le projet de réforme constitutionnelle de Pierre Elliott Trudeau, voir Projet de loi C-60, Loi modifiant la Constitution du Canada dans certains domaines ressortissant à la compétence législative du Parlement du Canada et prévoyant les mesures nécessaires à la modification de la Constitution dans certains autres domaines, 30e Legis, 3e Sess 26-27 Elizabeth II, 1977-78, art. 101-115.

-

[44]

Commission de l’unité canadienne, op. cit., p.101.

-

[45]

Ibid., p.108.

-

[46]

Robert Décary, « La Cour suprême et la dualité canadienne », Revue du Barreau canadien, vol. 57, 1979, p. 702-720.

-

[47]

Ibid., p. 703-704.

-

[48]

Commission de l’unité canadienne, op. cit., p.108.

-

[49]

Voir aussi le discours du juge en chef de la Cour supérieure du Québec de l’époque, également dans les archives de la Commission, Jules Deschênes, « On legal separatism in Canada », prononcé au Judges Night Dinner du Toronto Lawyers Club, Toronto, 9 janvier 1978.

-

[50]

Gérard [sic] A. Beaudoin, « Pour une réforme de la Cour suprême du Canada », Le Devoir, 19 septembre 1970.

-

[51]

Ibid.

-

[52]

Voir Gérald A. Beaudoin, « La philosophie “constitutionnelle” du Rapport Pepin-Robarts », Revue du Barreau canadien, vol. 57, 1979, p. 428-445.

-

[53]

En 1975, par exemple, un article publié dans Le Nouvelliste durant la première affaire Morgentaler expliquait que « [l]es membres du tribunal déclarent qu’étant bilingues, ils n’ont pas besoin de traduction ». Stuart Lake (PC), « La traduction des débats sur demande seulement », Le Nouvelliste, 19 avril 1975.

-

[54]

Robert Décary, « La Cour suprême et la dualité canadienne », op. cit., p. 713.

-

[55]

Ibid., p. 714. Des analyses empiriques récentes confirment dans une large mesure les intuitions de Décary. Voir Jean-Christophe Bédard-Rubin et Tiago Rubin, « Assessing the Impact of Unilingualism at the Supreme Court of Canada : Panel Composition, Assertiveness, Workload and Deference », Osgoode Hall Law Journal, vol. 55, no 3, 2018, p. 715-755.

-

[56]

Décary était l’avocat de la Société des Acadiens du Nouveau-Brunswick dans la cause sur le bilinguisme judiciaire discutée ci-après. Voir Michel C. Auger, « Juges bilingues : un débat à la Cour suprême », Le Soleil, 5 décembre 1984. Voir également, Robert Décary, « Le français en Cour suprême », Le Devoir, 18 décembre 1987.

-

[57]

Loi modifiant le Code criminel, 3e Sess, 30e Legis, 26-27 Elizabeth II, 1977-1978. Ces amendements se trouvent aujourd’hui à l’article 530 du Code criminel.

-

[58]

Voir Commissariat à la magistrature fédérale Canada, Formation linguistique des juges, fja.gc.ca/training-formation/index-fra.html. À la même époque, l’Ontario également met sur pied un programme de formation linguistique pour les juges de ses cours provinciales.

-

[59]

Voir Linda Cardinal, « Le pouvoir exécutif et la judiciarisation de la politique au Canada. Une étude du programme de contestation judiciaire », Politique et Sociétés, vol. 19, no 2-3, 2000, p. 43-64.

-

[60]

Sur cette question, voir Linda Cardinal et Stéphane Lang, « Roy McMurtry, les droits des Franco-Ontariens et la nation canadienne », Mens : Revue d’histoire intellectuelle de l’Amérique française, vol. 7, no 2, 2007, p. 279-311.

-

[61]

Michel Sheppard et Michael Valpy, The National Deal : The Fight for a Canadian Constitution, Toronto, Fleet Books, 1982, pp. 154-157.

-

[62]

Judicature amendment Act, S.O. 1978, c. 26 par 1 (1).

-

[63]

Christopher Moore, The Court of Appeal of Ontario : Defining the Right of Appeal 1792-2013, Toronto, University of Toronto Press, 2014, p. 141. Robert Sharpe & Kent Roach, Brian Dickson : A Judge’s Journey, Toronto, Osgoode Society for Canadian Legal History, 2003, p. 300.

-

[64]

Hélène Buzzetti, « Nominations à la Cour suprême – Mauvais quart d’heure pour le juge Moldaver, » Le Devoir, 20 octobre 2011.

-

[65]

Voir Louise Bélanger-Hardy et Gabrielle St-Hilaire, « Bilinguisme judiciaire et enseignement de la common law en français en Ontario : un bilan historique », Revue du Nouvel-Ontario, vol. 34, 2009, p. 5-58.

-

[66]

Loi constitutionnelle de 1982, Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11, Annexe 1.

-

[67]

[1986] 1 R.C.S. 549.

-

[68]

Bien que l’article 18 (2) s’applique uniquement aux tribunaux du Nouveau-Brunswick, l’article 18 (1) contient une disposition analogue pour les tribunaux fédéraux. La décision dans l’affaire Société des Acadiens aurait donc pu indiquer indirectement aux tribunaux fédéraux qu’ils sont aussi couverts par cette obligation.

-

[69]

Société des Acadiens c. Association of Parents, [1986] 1 R.C.S. 549, para 65. Dans R. c. Beaulac, [1999] 1 R.C.S. 768, para 25, la majorité de la Cour estime que « [d]ans la mesure où l’arrêt Société des Acadiens du Nouveau-Brunswick […] préconise une interprétation restrictive des droits linguistiques, il doit être écarté. » Plusieurs auteurs estiment donc que la décision pourrait être renversée si la Cour devait revisiter explicitement la question de l’application de l’article 18 de la Charte canadienne. Voir, par exemple, Matthew P. Harrington, « Language Rights and Political Compromise Doctrine », Supreme Court Law Review, vol. 78, no 2d, 2017, p. 275-304 ; Mark C Power et Marc-André Roy, « De la possibilité d’être compris directement par les tribunaux canadiens, à l’oral comme à l’écrit, sans l’entremise de services d’interprétation ou de traduction », Revue générale de droit, vol. 45, no 2, 2015, p. 403-441 ; et Alyssa Tomkins, « Does Beaulac Reorient Judicial bilingualism ? », Supreme Court Law Review, vol. 39, no 2d, 2008, p. 171-206.

-

[70]

Robert J Sharpe & Kent Roach, op. cit., p. 413.

-

[71]

Ibid., p. 414.

-

[72]

Michel C. Auger, « Juges bilingues : un débat à la Cour suprême », Le Soleil, 5 décembre 1984.

-

[73]

P.E. Bryden, « Brian Mulroney and Intergovernmental Relations : The Limits of Collaborative Federalism », dans Raymond B. Blake (dir.), Transforming the Nation : Canada and Brian Mulroney, Montréal-Kingston, McGill-Queens University Press, 2007, p. 205-224.

-

[74]

Voir Commission de l’unité canadienne, Définir pour choisir : Vocabulaire du débat, Ottawa, Approvisionnements et Services Canada, 1979, p. 9-10.

-

[75]

Loi sur les langues officielles, 1985 S.R.C. ch. 31 (4e suppl.), article 16 (1).

-

[76]

Canada, House of Commons, Minutes of Proceedings and Evidence of the Legislative Committee on Bill C-72, an Act Respecting the Status and Use of the Official Languages of Canada, Ottawa, Queen’s Printer, 1988, p. 1-23.

-

[77]

Il m’a été impossible de déterminer, compte tenu des documents gouvernementaux présentement accessibles au public, si cette pratique était délibérée et quand elle le serait devenue.

-

[78]