Article body

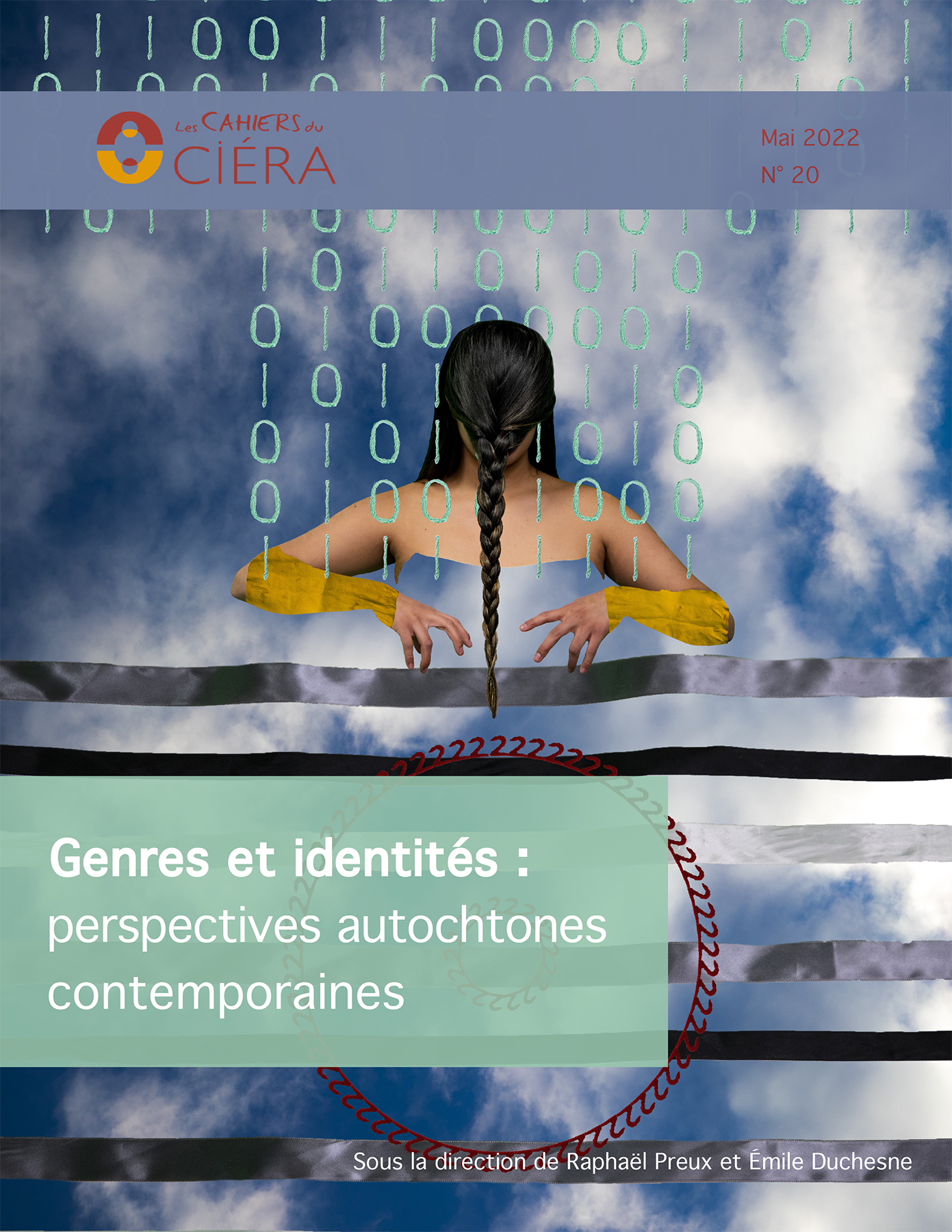

Figure 1

Présentation

Ce dialogue, qui reprend les propos tenus lors d’une présentation au 17e colloque annuel du CIÉRA (2019), réunit des jeunes autochtones et des chercheurs. Ces derniers partagent leurs expériences et perspectives concernant l’implication des jeunes en tant qu’acteurs et cochercheurs de la recherche. Ils abordent les bénéfices issus de l’implication des jeunes dans ces processus ainsi que les méthodes d’enquête et de recherche à privilégier.

La conversation, animée par Véronique Legault (assistante de recherche à la CRJ), se fait dans le contexte du démarrage de la Chaire-réseau de recherche sur la jeunesse du Québec[2], qui soutient le rôle actif des jeunes pour penser la recherche avec et par eux afin d’élaborer des interventions qui respectent leurs représentations, leurs cultures et leurs priorités et ce, dans les décisions qui les concernent. Selon les participants à cette conversation, les voix des jeunes doivent être au centre des objectifs de recherche afin de permettre une reconnaissance de leur autorité en tant qu’experts de leur propre réalité. C’est à travers des pratiques de (re)définition, de (ré)appropriation et de (re)valorisation des savoirs, savoir-faire et savoir-être qu’on pourra parvenir à une recherche culturellement sécurisante, relationnelle et respectueuse.

Introduction

Véronique Legault (VL) : Je suis étudiante en linguistique à l’Université Concordia. Je viens de la communauté mohawk de Kahnawake. Moi, je m’intéresse beaucoup à la revitalisation linguistique et à l’implication des jeunes dans l’éducation.

Kahawihson Horne (KH) : I’m from the Mohawk Nation. I want to thank you very much for listening to what we will share.

Elizabeth Fast (EF) : Je suis Métis du Manitoba. Je suis professeure à Concordia et je fais de la recherche en collaboration avec les jeunes.

Christopher Reid (CR) : Je suis membre de la nation Nisga’a. Je travaille comme coordonnateur en éducation au Centre d’amitié Montréal Autochtone. Je travaille aussi sur des projets de recherche qui s’intéressent à la manière dont les jeunes autochtones construisent leur identité ou à la manière dont ils peuvent transmettre et s’approprier les savoirs culturels qui manquent dans leur vie, surtout dans le contexte de la ville.

Natasha Blanchet-Cohen (NBC) : Je suis professeure à Concordia et cotitulaire de la Chaire-réseau Jeunesse (CRJ). Cela fait 25 ans que je collabore en tant qu’alliée avec les communautés autochtones dans des projets autour des enjeux de la jeunesse.

Jemmy Echaquan Dubé (JED) : Je suis atikamekw de Manawan, je suis aussi porte-parole du Réseau jeunesse des Premières Nations du Québec et du Labrador (RPJNQL) et je travaille également à Wapikoni [mobile] dans plusieurs projets. J’y ai travaillé pendant plusieurs années et je suis maintenant adjointe à la distribution.

Les bénéfices d’impliquer les jeunes dans la recherche

VL : Pour commencer ce dialogue, j’aimerais vous entendre au sujet des bénéfices d’impliquer les jeunes comme des acteurs et même comme [des] cochercheurs dans les projets de recherche.

JED : Moi, je dirais que la place des jeunes se retrouve dans plusieurs sphères de la société, non seulement dans les arts mais aussi en politique et un peu partout. La place des jeunes est très importante car c’est [de] leur avenir dont on parle et c’est aussi leur vision des choses. Ils ont une vision d’espoir qui inclut les différentes générations.

KH : I think that there is a lot of the advantages in having youth working within the projects; it is very integral that they have that connection to a bigger community. And I feel like it’s important to have youth representation because, on the one hand, it’s really a leading factor when it comes to Indigenous research, and on the other hand, I feel that it really provides a decolonial space for Indigenous youth.

In my experience, it’s been very gratifying and very enlightening to partake within those research processes. There’s a lot of things to become aware of, a lot of different things that come with when you participate in research. You start to get a grasp on the extenuating factors or factors that are underneath the research topic at hand. So, in a lot of ways – I would say overall – it’s very important in terms of experience, in terms of representation and also in terms of offering to Indigenous youth the place to participate within academia or within research in general.

VL : C’est quelque chose aussi que je trouve super important : de nous permettre d’intégrer ces milieux académiques pour développer des habiletés que les jeunes pourront réutiliser dans d’autres secteurs de leur communauté pour revenir dans nos communautés, puis essayer d’améliorer ou de changer les choses.

JED : C’est important aussi de mentionner que les jeunes ont beaucoup de place dans différents secteurs mais les jeunes, comme tu disais Kahawihson, veulent aider les communautés en retour. Les jeunes aujourd’hui veulent mélanger modernité et tradition, modernité et culture. Ils ont un overview de ce que non seulement la technologie, mais aussi la société peuvent leur offrir. Ils prennent ces outils pour pouvoir les transposer ensuite dans leur culture ou vice-versa. Ils peuvent aussi prendre ce qu’ils ont de leurs traditions ou de leur culture et les transposer sur différents outils technologiques profitables à la société.

Je rajouterai aussi que cette idée d’inclusion concerne les jeunes mais c’est aussi important d’avoir les autres générations qui sont avec nous. Cela permet non seulement un échange entre les jeunes et les aînés, par exemple dans une recherche sur l’environnement ou les territoires, mais [cela] permet aussi de considérer les aînés comme les experts scientifiques du territoire. C’est à travers ces recherches « multigénérationnelles » que les jeunes peuvent se connecter à leur culture et à la manière de regarder le futur.

EF : Quand j’ai commencé mon projet de thèse comme étudiante au doctorat, je vivais comme une jeune autochtone en milieu urbain. Je voulais étudier l’identité des jeunes en milieu urbain et j’ai senti que c’était non seulement une façon éthique d’écrire plusieurs voix mais aussi la mienne. Je voulais aussi savoir s’il y avait d’autres jeunes qui avaient les mêmes questions sur la manière de s’engager avec notre identité dans les espaces urbains.

Pour moi, c’était vraiment un grand apprentissage de voir que les méthodologies pouvaient m’être accessibles, à moi et aux autres jeunes. Je n’ai jamais senti que j’étais capable de faire une recherche doctorale et de réaliser une thèse. J’ai cherché du financement pour payer les jeunes comme consultants pour mon projet de thèse. J’ai invité les jeunes dans les réunions pour discuter de projets et pour qu’ils donnent leur avis sur le sujet, et sur la manière qu’on devrait faire la recherche; c’est quoi la meilleure méthodologie, c’est quoi la meilleure façon de présenter des résultats ? Cette manière d’intégrer les jeunes me semblait être une bonne expérience pour faire la construction commune d’une recherche mais aussi pour bâtir une autre communauté à Montréal où tous les membres peuvent profiter de cette expérience. Moi, j’ai appris d’eux, puis je crois qu’ils ont vu les avantages qu’ils peuvent avoir au sein d’un projet de recherche.

VL : Merci Elizabeth, si je peux ajouter un petit peu sur ce que tu viens de dire, je pense – comme l’ont mentionné [Jemmy Echaquan Dubé et Elizabeth Fast] – [que] c’est super important aussi d’impliquer tout le monde pour que ça donne une recherche qui est vraiment représentative et qui va examiner tous les points de vue, pas juste ceux des chercheurs universitaires mais de la communauté, des jeunes, puis tous ceux qui sont impliqués.

CR : D’abord, je voudrais mentionner la pertinence et la fraîcheur d’inviter les jeunes sur des projets de recherche. Si on implique les jeunes, on s’assure qu’il y a une certaine direction; que l’expertise des jeunes, leurs connaissances, leur expérience propre soient au centre du projet de recherche et [qu’ils] orientent les objectifs de celle-ci. Souvent, les jeunes sont vus comme [étant un] sujet de recherche ou [un] objet de recherche sans qu’on les implique dans la construction. Toutefois, il serait préférable de les impliquer dès le départ pour identifier quelles sont leurs priorités dans leur vie, les méthodologies et les façons de mener la recherche.

Un exemple de projet qui a été modelé par les jeunes afin que [celui-ci] leur [soit] utile est le projet que j’ai effectué avec Elizabeth [Fast]. L’objectif original du projet était d’impliquer les jeunes autochtones dans un comité consultatif. Il y a environ huit jeunes qui se sont impliqués dès le départ du projet et pour lequel leur expérience a été reconnue. L’autorité que le chercheur a traditionnellement dans une recherche leur a été transférée afin qu’ils prennent les décisions importantes. [Ceci] a drastiquement orienté la recherche en la transformant complètement. Je suis certain que le résultat final de ce projet n’aurait pas été aussi significatif dans la vie des participants s’ils n’avaient pas été des leaders du projet.

Ensuite, j’aimerais mentionner les opportunités de mentorat pour les jeunes lorsque ceux-ci sont impliqués dans des recherches. Souvent, quand on est au début de nos cheminements académiques, la recherche c’est une chose qui est vraiment mystifiante. Impliquer [les jeunes] dans un moment parfois difficile de leur cheminement académique (au Cégep ou au premier cycle universitaire), c’est une opportunité de mentorat qui est vraiment enrichissante et qui permet d’ouvrir des portes. De plus, ça peut peut-être assurer qu’un certain nombre de jeunes autochtones orientent leur futur. Dans le projet d’Elizabeth [Fast], il y a un certain aspect très positif pour les participants dans la manière dont ils s’identifient et qu’ils construisent leurs aspirations professionnelles. Je crois que ça peut vraiment contribuer de façon positive.

Des méthodes d’enquête plus favorables avec les jeunes ?

VL : Une fois qu’on a décidé d’impliquer les jeunes autochtones dans la recherche, est-ce que vous croyez qu’il y a des méthodes d’enquête [ou] des méthodes de recherche qui sont plus favorables que d’autres?

KH : I would like to draw upon my experiences to say that I’ve noticed when you’re speaking about different research methodologies, it’s also very particular to the individual — and sometimes even to the community. It also depends upon what they wish to share, but some people will always prefer a very singular approach [such as] the interview; other people will prefer a group study or a group session. So, generally, I find that interviews are favorable, although we have to realize that they are very limited, especially within an academic setting. What I find very useful is a discussion centered around kitchen table conversations. If you’ve ever been in a Native community and have heard the conversations that go on at the kitchen table, they’re very informative. They’re very enlightening. And it’s important to realize that those are important forms of discourse. They’re very important places from which you can gather information; the key to those is to realize that you have to do that without being invasive.

However, it’s always important to realize that there are limitations to any kind of research methodology you undertake. But generally, when you’re talking about Indigenous communities, especially when they’re put into a Western academic forum, that Indigenous people are often fundamentally outside of their comfort zone in that respect. So, before anything, [it] is [important to be] centered on putting them back into that comfort zone — and really doing it in such a way that it’s very respectful to the individual and their opinions. And you will hear many things, as I said, in a kitchen table conversation. For example, you have internet forums and websites , and I believe a lot of Indigenous organizations or groups do have their own forums for discussion. But generally, as I said, with any research, you’re looking at a new site [therefore establishing]comfort is very much central.

JED : Étant moi-même cinéaste, je trouve que dans un programme de recherche il est important de bien documenter le tout et de rendre accessible cette documentation, notamment l’histoire et la transmission du savoir. Il y a différentes méthodes de recherche pertinentes mais je crois que l’une d’entre elles serait l’observation qui est l’une des méthodes de recherche les plus utilisées par nos ancêtres, apprendre en observant mais aussi apprendre en vivant [l’expérience], ça rend le tout encore plus vivant.

EF : Selon moi, je crois que les jeunes doivent être impliqués dans toutes les formes de recherche et à toutes les étapes, que ce soient des méthodes plus traditionnelles ou non. Je crois que c’est dangereux de dire qu’il faut uniquement utiliser des méthodes participatives plus accessibles lorsqu’on travaille avec des jeunes et qu’on laisse les parties plus « techniques » ou quantitatives aux personnes qui ont plus d’expérience. Je crois que même avec les méthodologies plus techniques ou qui demandent des experts, on peut avoir des formations accessibles et donner l’opportunité aux jeunes d’y participer. De plus, il y a beaucoup de communautés qui veulent avoir accès à leurs propres données, qui veulent de l’expertise parmi leur population et qui veulent avoir des chercheurs qui peuvent faire des recherches – de manière éthique – en relation [avec] […] la communauté. Pour moi, c’est important, comme Kahawihson et les autres ont mentionné, de favoriser la confiance; la relation doit être bonne.

Donc oui, pour moi, c’est vraiment une question de rendre ces méthodologies accessibles et diversifiées. Les méthodologies collaboratives sont en lien avec nos valeurs autochtones donc ça va bien ensemble. Pour moi, ce n’est pas si compliqué que ça, ce n’est pas juste les professeurs à l’université qui peuvent faire de la recherche, c’est tout le monde qui peut et qui doit faire de la recherche pour que les résultats et la recherche soient vivants et vraiment utilisés par nos communautés.

CR : J’aimerais parler un peu plus de cette idée de « conseil consultatif » [qui a été] utilisée [comme] méthodologie dans [notre] projet [avec] Elizabeth. Le but du projet était de donner des opportunités aux jeunes autochtones de mieux connaître l’histoire coloniale, la manière dont celle-ci a influencé leur famille, le sens de l’identité personnelle et leurs connaissances culturelles. À travers ce comité consultatif, les jeunes ont dirigé le projet et ils l’ont complètement transformé. À travers les rencontres mensuelles, ils ont voulu organiser une sortie sur le territoire de plusieurs jours afin de vraiment avoir des expériences sur la terre avec des aînés et avoir accès aux savoirs culturels. Alors que nous avions une idée de l’orientation [qu’aurait pu prendre] le projet, ce sont les jeunes qui se sont « approprié » [la recherche] afin de réaliser quelque chose de différent, qui reflétait plus les intérêts, les désirs et les besoins des jeunes autochtones vivant en milieu urbain. Ces derniers ressentaient en effet le besoin d’avoir accès, pour eux et pour leurs amis et famille, à la connaissance, [et le besoin] d’avoir accès au territoire.

Lors des rencontres mensuelles, tout le monde avait le droit à la parole, ils pouvaient tous contribuer au développement du projet et recevaient une rémunération pour leur temps et leur implication. C’était vraiment un espace démocratique où ils avaient l’opportunité, peut-être pour la première fois pour certains, de toucher à un projet recherche, de prendre en charge un projet. Je crois que ce modèle de création d’un comité consultatif de jeunes dans un projet de recherche répond vraiment à une manière adéquate de faire de la recherche en contexte autochtone.

Cela donne une légitimité à un projet de recherche qui a pour but de faire une intervention dans la vie d’une section de la population. C’est essentiel d’impliquer les personnes de ce groupe dans chaque phase du projet. Il s’agit d’une manière d’assurer une interaction éthique avec le groupe et je suis convaincue que cela permet de mieux questionner le concept de la recherche. C’est-à-dire de réellement se poser les questions : [C’est] quoi la recherche? Et la recherche, dans quel but?

Dans ce contexte, on a utilisé les fonds de recherche pour développer un projet, une expérience, pour bâtir des relations entre des jeunes sur un territoire particulier, avec les aînés. C’est de la « recherche » oui, mais c’est aussi un projet de relations communautaires qui permet d’aider à bâtir une communauté de jeunes autochtones en milieu urbain et ainsi enrichir leur vie.

VL : Merci Chris, oui, c’est quelque chose que je trouve super intéressant. Kahawihson et Jemmy aussi ont dit quelques mots sur la manière d’adapter la recherche [occidentale] aux réalités autochtones, et puis je pense que, comme tu dis, c’est super intéressant de développer ça, parce que même la recherche en général peut bénéficier de cette autre optique-là qui serait appliquée aux autochtones.

CR : Ça amène une ouverture pour redéfinir la recherche, réfléchir à la portée d’un concept de recherche; un concept un peu plus large qui répond aux questions de recherche peut-être pas de manière conventionnelle. Cette ouverture a vraiment été utile, je crois que ça a apporté des méthodologies de recherche intéressantes et ça donne une liberté de création aussi.

NBC : Je reviendrais avec la question que tu as mentionné Christopher; c’est quoi la recherche? Je pense que c’est une question qui est beaucoup soulevée dans les conversations qu’on a dans la Chaire avec les cochercheurs, les partenaires et avec les organismes rassembleurs. Lorsque nous avons rencontré les organismes jeunesse, nous avons constaté qu’ils travaillent rarement avec des chercheurs directement et qu’ils utilisaient majoritairement des outils plus standards comme des entrevues, des questionnaires, et je pense que la Chaire-réseau Jeunesse (CRJ) et des conversations comme celles-ci, avec les expertises qui sont en train de se développer au Québec, permettent de voir comment la recherche peut prendre différentes formes et puis comment elle peut, en même temps, renforcer la capacité des acteurs.

Tel qu’il a été soulevé dans cette discussion, ces acteurs ne sont pas juste des étudiants d’université (quoi qu’il soit important de soutenir ces derniers, qui sont de plus en plus nombreux), mais [ce sont] […] aussi les gens en communauté — qui n’ont peut-être pas de diplômes mais qui ont aussi la capacité de faire de la recherche. La question est donc comment les soutenir, comment être créatifs afin de dégager des financements pour créer des honoraires pour les étudiants et pour ces autres acteurs? C’est aussi ce genre de questions qu’on doit se poser afin de rendre plus accessible et renouveler la façon dont la recherche est menée.

Mots de clôture

VL : C’est tout le temps qui nous était accordé pour cette discussion. Je vous inviterais, si vous le voulez, à dire quelques mots pour la fin.

KH : Yes, one thing I would like to focus on, actually, with respect to the Indigenous research is that there should be an undercurrent of respect and understanding that there are certain elements of Indigenous research that are understandably closed off to Western academia — or it should be emphasized which ones should be closed off. For example, medicine, language, different systems of knowledge — actually, I have a very timely story that will be very topical and short.

There was a story I read once, the essence of it was that there was a university student who wanted to learn the ancient origin stories or mythologies or spirituality of a certain Indigenous group of the Southwest. And what he was boggled by was, every day he went to these rock murals that were considered very important to the people. And he thought he would learn right away what those things were, what they represented, and all of those things. But every day, for months on end, he cleaned the murals every day. He was taught how to do a proper upkeep; how to take care for them; clean them. And one day, eventually he asked the elder who was taking responsibility for him, “Why do you keep making me wash these murals every day ? I’ve been here for months, and we have not learned anything.” And the elder told him, “Well, you should understand that knowledge is not free to you. It should not be accessible the way you imagined it. You have to learn to respect it first, and that is what I was teaching you.”

There’s a lot of different ways of gaining and giving knowledge with an Indigenous worldview. And when we conduct research, we should really be mindful of that and look into how far we should go. And we should also consider why we’re doing it and why this research would be useful. There are so many terrible stories I’ve heard regarding research within an Indigenous context that have gone remarkably wrong with no benefit to the people who they’re researching. So, we should also be mindful of historical disrespect or historical mistreatment on the part of academia or Indigenous people. That’s all I would like to say.

NBC : Ce qui ressort de cette conversation est l’importance de créer et d’offrir des espaces qui permettent de reconnaitre l’autorité des jeunes en tant qu’experts de leur propre réalité. Permettre cette inclusion nécessite la création d’espaces de décolonisation mais aussi le renforcement des habiletés personnelles et professionnelles et de co-constructions profitables aux jeunes, aux communautés et à la recherche. La recherche en contexte autochtone doit ainsi rendre accessible la transmission intergénérationnelle des savoirs et doit permettre aux jeunes d’être des leaders dans le monde contemporain. Cette façon de mener la recherche qui va, à plusieurs égards, à l’encontre des manières conventionnelles de mener la recherche, exige de renforcer nos capacités de part et d’autre. Nous avons de belles expériences sur lesquelles bâtir cette expertise mais il reste beaucoup à faire pour co-créer.

Appendices

Annexe

Pour aller plus loin

BLANCHET-COHEN, N., DI MAMBRO, G & SIOUI, G., & F. ROBERTSON, 2019, « Le comité Kicterimitisowin : la recherche-action comme soutien à la persévérance scolaire au secondaire », Revue de la Persévérance et de la Réussite Scolaires chez les Premiers Peuples,3 : 90-93.

FAST, E. & M. KOVACH, 2019, « Community relationships within Indigenous methodologies: Storying with people and communities ». In Windchief, S. & T. San Pedro (dir.). Applying Indigenous Research Methods: Peoples and Communities (pp. 21-36). London: Routledge.

FAST, E., REID, C., DEER, B., LEFEBVRE, M., CLARK, M., BOLDO, V., SWIFTWOLFE, D., Mackie, J., TUTANUAK, K. & R. MACKIE, 2021, « Restoring our Roots: Land-based healing by and for Indigenous youth », International Journal of Indigenous Health,14 (3) : 120-138.

Notes

-

[1]

Réseau jeunesse des Premières Nations Québec-Labrador (RJPNQL).

-

[2]

La chaire-réseau de recherche sur la jeunesse du Québec (CRJ) a été créée pour soutenir la Politique Jeunesse 2030 du Québec avec 120 chercheurs qui ont une expertise sur la jeunesse, 52 acteurs sociaux et gouvernementaux. Un des quatre volets porte sur les jeunes issus des Premières Nations et jeunes Inuit, une mesure qui faisait partie du Plan d’action gouvernementale pour le développement social des Premières Nations et Inuits. Celui-ci réunit 22 cochercheurs, 10 partenaires / acteurs qui travaillent autour de la jeunesse, ainsi que les cinq organismes rassembleurs qui ont des stratégies jeunesses autochtones. Pour en savoir plus voir : http://www.chairejeunesse.ca/.

List of figures

Figure 1