Abstracts

Résumé

S’appuyant sur des matériaux d’enquête centrés sur la Métropole européenne de Lille (MEL) et sa médiatisation, cet article vise à comprendre comment se construisent et s’entretiennent les mécanismes de clôture d’une institution politique sur elle-même, en insistant sur la conjonction de deux phénomènes relatifs à la publicité : la discrétion des élus quant aux processus délibératifs et décisionnels de la MEL renforce son invisibilité et, en retour, l’imperméabilité de ces mêmes élus vis-à-vis de revendications et de contestations externes qui peinent à les atteindre. Après avoir analysé l’institutionnalisation d’un « ordre coalitionnel » fondé sur le refus de toute forme de politisation et d’extraversion des conflits internes, l’article montre, d’une part, comment les rares et éphémères moments de controverses émergent presque toujours depuis l’extérieur de l’institution et, d’autre part, que même la publicisation d’affaires de corruption impliquant l’exécutif communautaire n’affecte en rien les échanges collusifs en matière de distribution des postes et des ressources budgétaires. Au-delà de ce seul cas, l’article permet d’appréhender quelques-uns des ressorts de la « dé-démocratisation » des institutions politiques locales en France.

Mots-clés :

- publicité,

- intercommunalité,

- parlementarisme,

- journalisme,

- dépolitisation

Abstract

Based on investigative material focused on the Métropole européenne de Lille (MEL) and its media coverage, this article aims to understand how the mechanisms of closure of a political institution are constructed and maintained, by insisting on the conjunction of two phenomena related to publicity: the discretion of elected officials regarding the deliberative and decision-making processes of the MEL reinforces its invisibility and, in return, the impermeability of these same elected officials vis-à-vis external claims and contestations. After analyzing the institutionalization of a “coalition order” based on the rejection of all forms of politicization and the extroversion of internal conflicts, we will show, on the one hand, how the rare and ephemeral moments of controversy always emerge from outside the institution and, on the other hand, that even the publicizing of cases of corruption involving the executive of the MEL does not affect the collusive exchanges in terms of the distribution of posts and budgetary resources. Beyond this case study, the intertwined processes of “un-democratization” of local political institutions in France can be observed.

Keywords:

- publicity,

- metropolitan governance,

- parliamentarism,

- journalism,

- depoliticization

Article body

Le 9 juillet 2020, Damien Castelain est réélu à la présidence de la Métropole européenne de Lille (MEL) après un premier mandat de six ans. Structure intercommunale dotée de très nombreuses prérogatives, la MEL rassemble 95 communes pour une population d’environ 1,2 million d’habitants et un budget annuel de près de 2 milliards d’euros. Votée par plus des deux tiers des conseillers communautaires (121 sur 188), sa confirmation à la tête de la quatrième agglomération de France constitue une énigme au regard de nombreux principes démocratiques : maire sans étiquette du village de Péronne-en-Mélantois (913 habitants en 2018), n’appartenant ni à l’un des principaux partis nationaux ni à une coalition structurée sur un socle programmatique ou idéologique, celui-ci est en outre triplement mis en examen depuis août 2019, pour « corruption », « favoritisme » et « détournement de fonds publics », dans deux affaires judiciaires distinctes.

Comment expliquer cette réélection relativement aisée qui, au premier abord, revêt tous les traits de l’« anomalie démocratique[1] » ? Il s’agira notamment de montrer combien ce dénouement, loin d’être contingent ou totalement incongru, est en réalité la conséquence des règles du jeu politique spécifiquesen vigueur dans cette instance, comme dans la plupart des institutions intercommunales comparables en France (voir encadré).

Au-delà de cette surprenante réélection, l’observation des séances plénières de l’assemblée de la MEL (appelée conseil communautaire) et la lecture de leurs comptes rendus médiatiques donnent à voir non seulement la mise à l’écart des citoyens[2], mais également le faible investissement de la presse locale dans la restitution de ces événements et, plus généralement, dans le suivi et l’analyse des activités délibératives et décisionnelles de cette institution, devenue pourtant centrale dans l’action publique locale depuis une vingtaine d’années, tant par son budget que par ses nombreuses prérogatives. Condition sine qua non du parlementarisme[3], le principe de publicité – des séances et des votes – ne gouverne ainsi que modérément des institutions intercommunales dont le fonctionnement est marqué par la désignation de conseillers communautaires au suffrage universel indirect[4] et par la formation, ensuite, de larges exécutifs interpartisans peu connectés aux espaces démocratiques locaux (Desage et Guéranger 2011 ; Lefebvre 2020)[5]. Aussi mobiliserons-nous le concept de déparlementarisation pour décrire le processus entremêlé de dépublicisation, d’autonomisation du jeu politique et de déconflictualisation idéologique qui caractérise l’institutionnalisation de ces instances en France. Nous montrerons que cet état de fait n’est pas inhérent à ces institutions politiques et à leur fonctionnement, mais qu’il est le résultat d’un ensemble de processus historiques (d’avènement puis de maintien) que l’on peut et que l’on doit retracer.

S’appuyant sur des matériaux d’enquêtes focalisés sur la MEL (voir encadré) et sur sa mise en visibilité médiatique[6], cette monographie visera ainsi à comprendre comment se construisent et s’entretiennent les mécanismes de clôture d’une institution politique sur elle-même, en pointant notamment la conjonction de deux phénomènes relatifs à la publicité : la discrétion des élus quant aux processus délibératifs et décisionnels de la MEL renforce son invisibilité dans l’espace public et, en retour, l’imperméabilité de ces mêmes élus vis-à-vis de revendications et de contestations externes qui peinent dès lors à se structurer et à les atteindre. Nous faisons ainsi l’hypothèse d’une articulation étroite entre les mécanismes d’« extraversion » (c’est-à-dire de publicisation) des conflits propres à une institution politique donnée et les modalités d’« intraversion » (d’appropriation par les élus) de contestations qui ont pris naissance à l’extérieur de celle-ci. Pour le dire encore autrement, et en nous inspirant cette fois-ci des travaux séminaux de Daniel Gaxie et Patrick Lehingue (1984), cet article invite à comprendre, à travers l’exemple de la MEL, le processus de médiation entre « enjeux externes » – constitués par et dans la société locale – et « enjeux internes » – qui font sens aux yeux des professionnels du champ politique et organisent leurs luttes et leurs prises de position.

Loin d’être l’apanage de cette institution locale française[7], le « régime politique de consensus » (Desage 2009) doit plutôt être appréhendé comme un « cas d’école » d’un mode de régulation politique « post-démocratique » (Crouch 2004 ; Swyngedouw 2010 ; Mac Leod 2011 ; Deas et Headlam 2014[8] ; Desage 2019) qui tend à dissocier les logiques de la représentation politique de celles de l’action publique. Formulés « à bas bruits », avant tout pensés de manière territorialisée (conflits entre communes pour l’appropriation de ressources rares ou, à l’inverse, pour l’évitement de nuisances) ou personnalisée (rivalités entre élus), les conflits relatifs à l’action métropolitaine peinent dès lors à exister dans l’espace public local, à y être politisés[9] et, in fine, à mobiliser les groupes sociaux concernés.

En croisant nos recherches respectives sur les institutions politiques intercommunales (Desage 2019) et sur les logiques de production journalistique à l’échelle locale (Kaciaf et Talpin, 2016 ; Kaciaf 2021), nous reviendrons dans un premier temps sur les dynamiques conduisant à une dépublicisation précoce : fermant l’institution sur elle-même, la gestion consensuelle interpartisane tend à empêcher la conversion des enjeux sociaux en clivages politiques, et vice versa. Dans un second temps, à partir de l’étude de rares et éphémères moments de controverses intervenues dans les années 1970 ou très récemment, nous montrerons comment ces dernières, qui émergent presque toujours depuis l’extérieur de l’institution, peinent à être appropriées par les élus intercommunaux et à structurer des clivages publiquement et durablement assumés. Nourrissant la perspective structurale que nous défendons, ces allers et retours temporels aident à démontrer la dimension durable et instituée de ce fonctionnement corporatif (« entre élus ») et le rôle central de l’absence de publicité dans cet état de fait. Dans un troisième et dernier temps, nous nous pencherons de manière approfondie sur une séquence récente (2016-2020) qui, plus encore que les précédentes, semblait en mesure d’ouvrir le débat public sur l’institution et son fonctionnement, en réunissant un certain nombre de conditions favorables. La création en 2016 d’un nouveau « média d’investigation locale » (MédiacitésLille) donne en effet une visibilité inédite à l’analyse critique de certaines politiques communautaires et, surtout, à la dénonciation de pratiques qui valent au président de la MEL d’être inquiété par la justice. Pourtant, faute de bénéficier de réelles reprises dans les autres médias locaux et, surtout, faute d’être saisies par les conseillers communautaires eux-mêmes, ces critiques ne parviennent pas à enclencher une dynamique de scandalisation (Rayner 2007). N’ayant conduit ni à questionner les politiques publiques menées, ni à ébranler sérieusement l’exécutif, cette séquence s’achève par la surprenante – mais en réalité révélatrice – réélection de Damien Castelain.

L’impossible « parlementarisation » de la MEL : retour sur une dépublicisation précoce et durable

Bien que non anticipées par le législateur à l’origine de ces réformes (Desage 2010), la clôture du jeu politique intercommunal et la gestion consensuelle des intercommunalités s’institutionnalisent rapidement, en s’appuyant sur des mécanismes politico-administratifs qui assurent la discrétion de ces arrangements, contraires aux normes pluralistes en vigueur dans d’autres espaces (municipaux ou, surtout, nationaux). L’invisibilisation précoce du jeu politique intercommunal résulte ainsi de deux processus interdépendants : l’intérêt des principaux responsables politiques du territoire à taire leurs différends et à s’entendre dans ces enceintes (1) prive en retour les journalistes locaux de sources alternatives pour politiser leurs comptes rendus des délibérations intercommunales et, ainsi, servir de support au débat local (2).

Des élus très discrets : « pour vivre heureux, vivons cachés »

Dès 1968 et la mise en place de la Communauté urbaine de Lille (CUDL), qui précède la MEL, les élus municipaux de gauche (majoritaires dans les grandes villes notamment) et de droite privilégient les compromis à l’affrontement partisan dans cette nouvelle arène. Si les grands élus socialistes du territoire (les maires de Lille et de Roubaix par exemple) se montrent hostiles à la création d’instances métropolitaines sur le plan national, ils en acceptent l’augure sur le plan local et nouent un ensemble de transactions avec les maires des petites communes, afin de s’assurer la présidence de la future structure et de neutraliser les ambitions « supra-communales » des réformateurs gaullistes (Le Lidec 2001 ; Desage 2009). Ces transactions ont lieu au sein de discrets « comités de secteurs », qui se réunissent à huis clos et préparent les accords électoraux qui aboutiront à la candidature victorieuse au poste de président de la CUDL du maire socialiste de la ville-centre de Lille, Augustin Laurent.

Cette élection « surprise » d’un président qui semblait minoritaire en voix (si l’on s’en tenait à une lecture arithmétique des rapports de force droite/gauche) est interprétée par les journalistes de l’époque comme le signe d’une résistance des élus locaux aux velléités centralisatrices de l’État. Les compromis au sein de l’institution intercommunale naissante font d’ailleurs l’objet d’un décodage médiatique encore attentif aux prises de position d’élus dont l’obédience partisane est alors presque systématiquement rappelée[10].

La nouvelle CU est cependant vite marquée par le poids croissant du bureau de communauté au détriment du Conseil, pourtant lieu de la délibération publique. Instance de décision à huis clos, le bureau devient, pour cette raison même, central dans la régulation politique consensuelle. Ne faisant jamais mention des positions des uns et des autres, les comptes rendus du bureau, dont la diffusion est en outre restreinte, construisent ainsi l’image de décisions collégiales et unanimes et invisibilisent les appartenances partisanes diverses des douze vice-présidents qui y siègent. Cette instance joue donc un rôle essentiel dans la neutralisation des conflits partisans, comme le revendique d’ailleurs le président socialiste Augustin Laurent lors d’une réunion du conseil, en mars 1968. Il y indique que l’un des objectifs du bureau est « d’éviter la discussion au Conseil de questions qui risqueraient d’entraîner un débat de caractère politique » (PV du conseil ; nous soulignons). Cette régulation à huis clos des conflits « politiques » laisse alors au conseil, instance publique et théoriquement souveraine, le rôle d’entériner des décisions déjà prises en coulisses. Rapidement, une règle de discrétion s’impose, réaffirmée par le président lui-même à l’occasion d’une entorse : « Le président regrette que certaines infos aient pu être publiées dans la presse locale dès le lendemain de la première réunion. Il précise que les réunions du Bureau constituent des séances de travail qui ne doivent recevoir aucune publicité. Ce principe est de nouveau réaffirmé à l’unanimité[11]. »

Les premiers membres de l’exécutif intercommunal, des socialistes jusqu’aux gaullistes, se livrent ainsi à un véritable travail de « dépublicisation » et de « confinement » (Gilbert et Henry 2012) de leurs échanges collusifs. Si elles leur offrent un contrôle sur le devenir et les ressources de la nouvelle institution, ces négociations interpartisanes sont alors difficilement avouables, dans un contexte où leurs formations respectives sont à couteaux tirés sur le plan national[12].

Parallèlement, au sein des réunions du Conseil de CU, les références partisanes et les postures d’opposition s’atténuent. Dès 1968, les conseillers communautaires adoptent par exemple un nouveau règlement qui vise à limiter la capacité d’un conseiller à poser une question si elle n’a pas été annoncée la semaine précédente. Les élus évoquent bientôt un « esprit communautaire » pour justifier cette cogestion entre la gauche et la droite, qui étonne encore les observateurs extérieurs. Seuls les élus communistes – peu nombreux en raison du mode de désignation indirect des conseillers – s’opposent alors au consensus et dénoncent les « compromissions communautaires ». Ce qu’ils feront – decrescendo – jusqu’au début des années 1980, moment où ils se rallieront eux aussi à ce mode de gouvernement collégial (Bué et Desage 2013).

Ainsi, la discrétion des instances intercommunales, qui dispense les élus de s’expliquer quant à leurs positionnements intercommunaux, participe de l’institutionnalisation d’un mode de gouvernement politique singulier, par lequel les conseillers – désignés de manière indirecte – s’entendent pour faire prévaloir leurs intérêts municipaux dans cette enceinte et pour reconnaître la prééminence mayorale sur toute souveraineté intercommunale. La CU se mue alors en « sanctuaire[13] », espace protégé dans lequel les élus cogèrent l’action publique entre pairs, nouent des compromis, en s’exonérant du poids et de la contrainte de la représentation clivée et de l’incarnation d’intérêts sociaux contradictoires. Si nous ne pouvons revenir précisément ici, faute de place, sur les étapes de son institutionnalisation dans les décennies qui suivent[14], le régime de consensus s’impose et se consolide, au point d’être toujours en vigueur. La très forte proportion de délibérations adoptées à l’unanimité depuis 2013[15] en témoigne (tableau 1), dans une assemblée qui compte pourtant 188 élus et où toutes les principales formations partisanes nationales sont représentées (du Rassemblement national au Parti communiste)[16].

Tableau 1

Distribution des délibérations soumises au conseil communautaire de la MEL

Aussi les clivages intercommunaux, qui s’expriment rarement au moment des votes, demeurent-ils largement invisibles et pour le moins illisibles pour les prescripteurs de clivage et de politisation habituels que sont les militants des partis notamment. Il en va de même pour les journalistes locaux qui, peinant à se saisir des questions communautaires et à les inscrire dans des débats ou des lignes de clivage consacrées (droite/gauche notamment), accordent le plus souvent une faible couverture à cette institution, à rebours de sa centralité croissante dans l’action publique locale[17].

Des clivages politiques insaisissables

Cette discrétion, qui caractérise le fonctionnement politique de l’institution malgré ses changements successifs de statuts et de prérogatives, rejaillit sur son traitement médiatique. En effet, une analyse du contenu de La Voix du Nord – quotidien désormais placé en situation quasi monopolistique à l’échelle de la région[18] – montre à quel point l’absence de conflits publiquement exprimés contribue à la faible visibilité de l’institution, aux arbitrages internes et aux politiques publiques qui en résultent. Pour nous en convaincre, nous avons effectué une double observation : la première focalisée sur l’ensemble des conseils communautaires annuels (quatre ou cinq selon les années), en amont et en aval de leur déroulement depuis 2013, et la seconde analysant l’ensemble des articles dédiés à la MEL au cours de la seule année 2018, dont on verra qu’elle s’est pourtant avérée exceptionnellement riche en événements susceptibles de déstabiliser l’exécutif.

Établi à partir de la base d’archives de presse Europresse, le premier corpus recense tous les articles qui se réfèrent aux délibérations votées lors des conseils au cours des trois journées qui les précèdent et des trois jours qui leur succèdent. En amont de ces événements, La Voix du Nord se contente généralement d’un court entrefilet d’annonce des principaux points à l’ordre du jour. Des articles plus denses peuvent cependant être publiés, au cours des éditions précédant le conseil, lorsqu’un groupe d’élus s’efforce par exemple d’enrôler les journalistes des pages « Métropole » pour manifester ostensiblement leur opposition à l’un des textes soumis au vote. C’est en particulier le cas de quelques maires des communes les plus aisées au sujet d’une réforme de la taxe d’habitation, en juin 2013, ou encore le cas d’élus communistes soucieux de ne pas rembourser un emprunt jugé « toxique », contracté par l’institution auprès d’une banque écossaise en mai 2017. D’autres enjeux peuvent faire l’objet, en amont des conseils, de plus denses développements en raison de leur saillance, notamment dans les contextes préélectoraux où les journalistes s’attendent à voir apparaître des clivages. Mais dans les cas, largement majoritaires, où les délibérations sont destinées à être votées à l’unanimité, les journalistes se contentent d’en détailler les principales mesures et d’en montrer les vertus pour les habitants, au sein d’articles dont la source principale (et souvent unique) émane du service de communication de l’institution elle-même.

Comprenant l’ensemble des articles mentionnant la MEL sur la seule année 2018, le second corpus de productions de La Voix du Nord révèle à la fois la faible propension des élus à interpeller la presse locale, autrement que dans une perspective de promotion consensuelle des réalisations de l’institution, et les difficultés de cette même presse à s’émanciper des cadrages communicationnels et unanimistes imposés. Bien que la MEL soit un actant récurrent dans les colonnes de La Voix du Nord[19], elle apparaît bien davantage comme un protagoniste secondaire que comme une institution dont les luttes internes, le fonctionnement ainsi que les décisions constitueraient des enjeux de décryptage. Sur l’ensemble des éditions publiées en 2018, on ne compte que 111 titres d’articles ou de brèves qui mentionnent la MEL en tant qu’institution décisionnaire, scène d’une bataille de pouvoir et/ou réceptacle de critiques ou de contestations. Parmi ceux-ci, seuls douze articles se focalisent, par la titraille ou le chapeau introductif, sur des divergences entre élus communautaires. Cet indicateur, évidemment sommaire, se conjugue à l’absence de spécialisation au sein de l’équipe de rédacteurs affectés au service « Métropole » : l’ensemble des six permanents de ce service, auxquels on peut adjoindre certains membres de l’édition lilloise, ont été au moins une fois mobilisés pour couvrir un événement concernant directement l’exécutif de la MEL ou bien les oppositions entre groupes au sein de l’assemblée[20].

Deux hypothèses connexes peuvent être avancées pour rendre compte de ce faible investissement journalistique. Canevas explicatif classique en sociologie du journalisme, la première met l’accent sur des logiques propres au travail journalistique ainsi que sur les exigences clairement économiques des entreprises médiatiques. Les rédactions de presse locale s’engagent de manière prudente dans le suivi d’institutions dont l’actualité officielle et l’activité délibérative sont considérées comme potentiellement « ennuyeuses », au regard des normes de proximité en vigueur[21]. Relayant avant tout les initiatives les plus « concrètes » de l’exécutif communautaire (notamment lorsqu’elles paraissent susceptibles de concerner le quotidien des lecteurs), l’équipe rédactionnelle tend ainsi à minimiser les conflits parmi les conseillers intercommunaux, dès lors que l’explicitation de ces désaccords supposerait d’entreprendre un patient travail d’enquête, incompatible avec le rythme quotidien du journal et la brièveté des articles. Il s’agit en outre de ne pas « se fâcher » avec un exécutif pourvoyeur d’informations précieuses pour les pages locales, et par ailleurs partenaire du groupe La Voix sur quelques événements qui assoient la notoriété du titre et son statut d’acteur central de la vie locale (Frisque 2010). Enfin, les journalistes de La Voix du Nord disposent d’une mémoire des « coups » passés qui ne les encourage pas à risquer de s’aliéner l’exécutif métropolitain. Le rédacteur qui, en 2000, avait rendu compte d’un rapport de la Chambre régionale des comptes évoquant un emploi fictif auprès du président de la CUDL d’alors, l’ancien premier ministre Pierre Mauroy[22], subit en effet la colère publique de ce dernier et est, dans la foulée, muté à Calais (Darque 2016).

Si ces facteurs s’avèrent évidemment essentiels, une seconde manière d’expliquer ce faible intérêt journalistique découle de la structuration spécifique de l’institution intercommunale et des effets de ses règles du jeu politique (Kaciaf 2016). En effet, bien que conditionnés par des logiques propres à la presse locale, l’agenda et les cadrages journalistiques privilégiés ne répondent à aucune nécessité. À l’inverse, ils sont redevables de ce que les journalistes sont amenés à voir et à entendre (ou plutôt dece qu’on leur donne à voir et à entendre). Une enquête menée auprès des localiers de La Voix du Nord à Roubaix (Kaciaf et Talpin 2017) a ainsi montré que lorsqu’un territoire est parcouru de conflits exprimés publiquement (et notamment ici de conflits mettant en opposition associations de quartier – perçues comme « représentatives » du lectorat – et municipalité), les journalistes disposent de points d’appui événementiels qui leur permettent de mettre à distance la communication municipale, de s’ériger en porte-parole des préoccupations du lectorat et, ainsi, d’honorer les exigences de restitution polyphonique (et potentiellement critiques vis-à-vis des autorités) de l’actualité locale[23]. Mais cette conflictualité publiquement assumée est le produit d’une configuration locale qui est loin de caractériser l’ensemble des institutions politiques locales et, en particulier, des structures intercommunales peu ancrées socialement et territorialement.

De ce point de vue, les institutions politiques (qu’elles soient nationales ou locales) se différencient entre elles selon deux dimensions, qui affectent la capacité et l’intérêt respectifs de leurs membres – élus et fonctionnaires – à solliciter l’attention des journalistes pour publiciser leurs différends ou dénoncer leurs partenaires d’action. Elles se distinguent tout d’abord du point de vue de la structure de leur leadership. Ce premier facteur de différenciation renvoie à la cohésion de leur état-major, à l’acceptation ou non du pluralisme et, surtout, à la capacité des dirigeants de coordonner les prises de parole et sanctionner les éventuels discours dissidents. Tous les protagonistes ne disposent pas des mêmes marges de manoeuvre en matière d’expression médiatique, en fonction de leur position dans l’institution et du coût escompté de la déloyauté ou d’une défection publiquement assumée (Hirschmann 1995, 146). Tandis que de rares organisations autorisent l’expression publique des désaccords internes, la plupart contraignent leurs membres (et notamment leurs opposants internes) à se taire (se référer à la codification précoce de la discrétion et de la loyauté au sein du bureau de la CU), à reproduire des « éléments de langage » fixés par les états-majors et/ou à recourir à des voies détournées (fuites ou confidences anonymes plus délicates à convertir dans les formats journalistiques privilégiés dans la presse locale) pour minimiser les risques de sanctions matérielles ou symboliques.

Pour comprendre la faible disposition des élus de la CUDL, puis de la MEL, à publiciser leurs oppositions et ainsi à rompre publiquement la solidarité et le consensus, il faut prendre en considération un second critère de distinction des institutions politiques : l’inégal intérêt de leurs protagonistes à solliciter l’arbitrage de l’« opinion publique » locale. Selon les configurations organisationnelles et constitutionnelles (modes de désignation des représentants), les publics extérieurs pèsent plus ou moins lourdement dans le recrutement et/ou la surveillance des dirigeants, et ainsi dans la régulation des controverses internes. En tant qu’intermédiaires potentiels entre une organisation et ses publics, les médias ont une influence variable sur les rapports de force internes, selon le degré d’autonomie et de dépendance des institutions politiques considérées vis-à-vis d’univers sociaux adjacents. En théorie, les institutions politiques des régimes démocratiques représentatifs se distinguent d’autres espaces organisés (pensons aux entreprises privées) par la centralité de la procédure élective dans le recrutement des dirigeants. Plus qu’ailleurs (mais sans qu’il s’agisse évidemment du seul mécanisme à l’oeuvre), les luttes pour accéder aux positions convoitées, pour définir les stratégies d’alliance ou pour fixer les orientations programmatiques sont – en principe – directement ou indirectement arbitrées par des publics extérieurs (militants lors des suffrages internes, citoyens lors des élections locales ou nationales, « opinion publique » que saisissent les professionnels du sondage, groupes d’intérêt et autres segments de la « société civile »), que les médias d’information, parmi d’autres dispositifs, permettent d’atteindre. Toutefois, force est de constater que tous les espaces de pouvoir politique ne placent pas leurs élus face aux mêmes exigences de publicité. Dans les structures intercommunales qui nous intéressent ici, marquées par la désignation des conseillers au second degré, et par l’institutionnalisation d’un huis clos délibératif, les acteurs politiques trouvent peu d’intérêt à enrôler ostensiblement les médias dans leurs luttes et à publiciser leurs désaccords pour gagner des soutiens externes (Desage 2005, 203 et suiv.).

La déparlementarisation de l’intercommunalité s’effectue donc à la manière d’une spirale négative : la préférence des élus intercommunaux pour la discrétion et les arrangements entre pairs rend les enjeux de leurs prises de position difficilement saisissables et politisables par les médias locaux, ce qui alimente – en retour – la fermeture de l’institution sur elle-même et l’autonomisation de ses logiques de fonctionnement politique. Dans ce cadre contraint, les occasions de contester et de conflictualiser l’action communautaire sont rares, et surgissent presque toujours « par effraction ».

Publicité oblige ? Une politisation des métropoles éphémère et qui vient du dehors

Si le maintien du régime de consensus requiert une discrétion certaine des élus communautaires au sujet de leurs arrangements interpartisans[24], ces derniers n’empêchent pas totalement le surgissement occasionnel d’oppositions publiques. Pour autant, une observation diachronique de l’institution tend à montrer la continuité des modes d’entrée en conflit qui résultent soit de l’arrivée dans l’enceinte intercommunale de nouveaux élus (1), soit d’une montée en puissance de la critique depuis l’extérieur de l’institution (2). Quelle que soit leur origine, ces rares séances de contestations ne parviennent jamais à ébranler durablement l’ordre coalitionnnel interne (Bué et Desage 2009), révélant en creux sa solidité.

Quand de nouveaux élus contestent l’ordre coalitionnel ancien

Dans l’histoire de près de cinquante ans de la CU de Lille devenue MEL, qui est celle de la perpétuation du consensus interpartisan comme mode de gouvernement, une séquence mérite une attention particulière, dans la mesure où elle représente la seule entorse à l’ordre coalitionnel instauré dès 1968. On veut parler ici des effets de la « vague rose et rouge » des élections municipales de 1977, qui se traduit par l’arrivée massive (47 sur 90) de jeunes élus socialistes et communistes, dont plusieurs ont fait leurs armes dans les « luttes urbaines » des années 1960 ou dans l’action syndicale et associative. Ces nouveaux élus communautaires, tel Ivan Renar (conseiller municipal communiste de Villeneuve d’Ascq, 37 000 habitants en 1975, qui a alors 40 ans), intègrent l’instance intercommunale avec un discours critique sur la « dépolitisation » de l’action publique qui y prévaut et qu’ils entendent bien remettre en cause :

Il y a le passé, mais pour le présent, qu’on ne nous demande pas [de la CUDL] ce qu’on exige d’une agence de bassin : des produits sans saveur, sans odeur, sans couleur. Une bonne gestion est une gestion de gauche ! C’est cette gestion que réclament les électeurs qui ont décidé de nous mettre à la direction des communes et qui nous ont envoyés siéger au Conseil de communauté.

PV du conseil de CU, mai 1977

Les attentes des électeurs et des militants sont directement invoquées et convoquées dans cette prise de parole par des élus qui se sentent et se savent observés. La presse de l’époque, notamment à gauche[25], se précipite d’ailleurs pour décrire l’entrée en CU de ces nouveaux élus iconoclastes. Ces conseillers s’opposent au président socialiste de l’époque, le maire de la commune moyenne de Lomme, Arthur Notebart (64 ans), qui souhaite reconduire son alliance avec les maires de droite et « sans étiquette ». Ils obtiennent – non sans mal – la mise en place d’un exécutif « majoritaire », et la remise en cause d’un certain nombre de politiques publiques intercommunales auxquelles ils s’étaient souvent opposés depuis l’extérieur de l’institution (on pense notamment au Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme et à la planification d’un certain nombre de grandes infrastructures routières, contestés dans la rue par des associations d’habitants). La force des liens entre ces nouveaux élus intercommunaux et leur parti politique et/ou associations militantes les pousse et les aide à tenir tête face aux rappels à l’ordre venus des anciens élus, qui les invitent à rentrer dans le rang et à refonder un consensus.

Ce gouvernement majoritaire de la CUDL ne tient cependant que quelques années, sous l’effet cumulé du relâchement progressif de l’intérêt partisan et médiatique pour l’institution, mais également d’un processus de socialisation des nouveaux élus aux règles du consensus – socialisation qui se nourrit de rappels à l’ordre parfois violents que subissent les éventuels trublions mais aussi de la plus faible capacité à obtenir des soutiens extérieurs. Dès la toute fin des années 1970, certains maires de droite rejoignent le Bureau et on observe clairement une euphémisation progressive des prises de position clivées au sein du conseil, en même temps qu’un abandon de certaines revendications[26], au point de susciter l’ennui des journalistes chargés de couvrir les séances, comme l’exprime sans fard le correspondant de La Voix du Nord, décrivant dans son article du 1er juillet 1981 une atmosphère consensuelle revenue à son paroxysme :

Comment dire ? Comment appeler cela ? Encore l’état de grâce ? Ou bien le consensus ? Ne serait-ce pas plutôt la lassitude, l’envie d’aller voir ailleurs (ou de se faire voir ailleurs) [sic] ou pour être plus juste, ne serait-ce pas en tout état de cause une assez bonne organisation de travail qui permet d’aplanir les différends − si difficultés il y a − en séances de groupes de travail, de commissions ou de bureau, les dossiers n’arrivant en séance publique qu’après avoir été « écrémés » de tout ce qui pourrait faire problème ? […] Tout cela pour dire qu’à ce train − qui n’est pas un train de sénateur − les journalistes vont finir par s’ennuyer aux réunions du conseil de la CUDL [nous soulignons] : 18 minutes l’autre jour pour en finir : une petite heure hier soir pour expédier 94 dossiers[27].

À travers cette brève expérience (1977-1979), on mesure à la fois certaines des conditions de politisation clivante des enjeux intercommunaux (qui tiennent notamment à l’arrivée de nouveaux élus non socialisés aux règles du jeu et connectés à l’extérieur) et les modalités à travers lesquelles l’ordre institutionnel consensuel se réaffirme, qui passe notamment par l’isolement des élus les plus critiques et par le retour d’instances de négociation informelles et invisibles, qui favorisent les arrangements à huis clos. Ce fonctionnement dans l’entre-soi corporatif et à l’abri des regards extérieurs ne confronte les élus qu’à leurs pairs et accroît fortement leur « peur d’être contre », pour paraphraser Pierre Bourdieu (1981). Soumis aux jugements des autres élus, ne pouvant plus compter sur le soutien ou les attentes et les prescriptions clivantes de militants ou d’alliés, les conseillers contestataires finissent par « ravaler » leurs critiques.

Les propos en entretien de ce conseiller communautaire écologiste, devenu conseiller communautaire au printemps 2001, et rencontré une année plus tard, illustrent bien le coût associé à la position d’opposant en CU, quand la pression corporative qui s’exerce devient supérieure aux encouragements externes à la prise de parole :

Et [nom d’un vice-président] s’installe à la tribune, moi j’étais dans la salle et il me demande ce que nous faisons. Je lui réponds que nous [le groupe des Verts] votons contre et je vois la stupéfaction sur son visage. Et je comprends que c’était grave et que ça n’allait pas très bien se passer. Surtout que Pierre Mauroy [alors président] commence son truc en mettant la pression à mort et moi, en étant président de groupe, j’étais bien obligé de prendre la parole et il m’a bien mis la pression. C’était physique et psychologique. C’était très dur pour tenir le discours que notre assistant avait travaillé, que j’avais réécrit comme ça pour adoucir ou un peu changer les choses. Et c’était hard quoi. Je passe les détails mais c’était dur, surtout qu’après il s’est énervé bien sûr.

Extrait d’entretien, 21 août 2002 ; nous soulignons

Face à cet inconfort de la position d’opposant en CU, et aux rétributions symboliques marginales décroissantes qui y sont associées – au gré de la fermeture de l’institution sur elle-même et de la coupure des liens entre les élus et les groupes sociaux intéressés à la construction de positions clivées –, les conseillers sont poussés soit à l’exit (désinvestissement que nous avons pu observer chez plusieurs nouveaux élus, notamment les moins dotés), soit à une loyauté qui s’accompagne d’une discrétion croissante quant à la transgression du clivage droite/gauche qu’elle implique.

Les oppositions internes comme conséquence de rappels à l’ordre externes

Un second cas de figure, plus fréquent mais aussi plus éphémère, est celui d’élus communautaires qui se mettent soudainement à contester une politique à laquelle ils avaient précédemment souscrit. Dans tous les cas (anciens et plus récents) sur lesquels nous reviendrons, c’est l’intervention d’acteurs extérieurs – et leur attention pour les prises de position d’un élu ou d’un groupe politique – qui explique cette dynamique, toujours ponctuelle, de contestation/opposition.

Les logiques corporatives du métier politique et ses contraintes conduisent le plus souvent les professionnels de la représentation, une fois élus, à « préférer la paix à la guerre » (Bailey 1971). C’est donc la publicisation de leurs débats et de leurs prises de position – et elle seule – qui contraint les parlementaires à s’opposer (dans un cadre réglé), indépendamment des liens et des connivences nés du partage d’une condition sociale et professionnelle. Aussi les dispositifs parlementaires visent-ils justement à conjurer (par la publicité notamment) une tendance naturelle de tous les groupes professionnels à l’autonomie et au corporatisme qui, si elle ne pose pas nécessairement question pour la plupart d’entre eux, est plus difficile à admettre s’agissant de ceux qui, en démocratie pluraliste, font profession de représenter la diversité des points de vue et des intérêts sociaux de ceux qui les élisent.

En l’absence de dispositifs institutionnalisés de publicité et, par là même, de surveillance des mandataires par leurs mandants, les élus intercommunaux sont enclins à trouver des compromis et à décider selon des considérations corporatives (Desage et Guéranger 2011). Il faut donc, en quelque sorte, que des opposants/contestataires se « rappellent » aux représentants (soit de manière effective par interpellation, soit en les conduisant à anticiper ces attentes) pour que ces derniers endossent des positions critiques et clivées qu’ils ont, sinon, peu ou pas d’intérêt à relayer. Deux exemples, saisis à plus de trente ans d’intervalle, permettent d’illustrer et de comprendre ce processus, d’autant plus nécessaire et rare en CU que l’institution s’est privée, dès son origine, des mécanismes de contrôle de type parlementaire.

Le premier nous ramène au milieu des années 1980. Le président de l’époque, Arthur Notebart, doit alors affronter l’opposition inattendue de plusieurs maires de petites communes qui, après avoir soutenu pendant plusieurs années un projet de mise en décharge vertical des ordures ménagères (le « tumulus »), se dressent désormais contre lui. Alors que ces maires s’étaient prononcés à neuf reprises depuis 1975 en faveur de cette politique et avaient accepté le site prévu, la montée en puissance d’oppositions locales et la constitution d’associations hostiles contraignent nombre d’entre eux à changer radicalement leur fusil d’épaule, au moment du lancement de l’enquête publique, en 1986[28]. Cette dernière fait en effet sortir cet enjeu du cadre de décision confiné et donne à voir les prises de position des maires des communes concernées. Ainsi plusieurs se sentent contraints de demander au président, furieux et qui s’y oppose[29], de rouvrir le débat, en essayant de justifier ce qui est présenté par ce dernier comme un « revirement ». L’un d’entre eux, empêché d’intervenir au conseil, écrit une lettre à la presse à ce sujet :

Je reconnais avoir commis des erreurs. Mais ces erreurs qu’on nous reproche aujourd’hui – comme celles de mon collègue maire de X, et avec l’accord des maires de Y et de Z – ne sont pas que les nôtres, ce sont des erreurs collectives du conseil, elles ont des circonstances atténuantes de par le faire de la présentation des dossiers [sic] ; mais serait-ce cela l’esprit communautaire, qu’une majorité, si grande soit-elle, puisse demain imposer son diktat à des petites communes sans défense et dont cependant on est parfois bien heureux d’obtenir les suffrages[30] ?

Ainsi, soumis aux prescriptions nouvelles des associations d’opposants de leurs communes, qui assistent en nombre aux séances du conseil et les interpellent bruyamment depuis la tribune alors réservée au public, des maires sont progressivement contraints de prendre en charge des intérêts sociaux et locaux jusqu’alors absents. Le maire de l’une de ces communes, devenu subitement l’un des plus farouches opposants au projet communautaire, revient d’ailleurs très explicitement sur cette nouvelle contrainte externe : « J’ai eu la population avec moi. Les autres élus ont été obligés de s’y mettre, sinon ils étaient sur un siège éjectable, donc automatiquement, ils ont été dans l’obligation de suivre. » (Extrait d’entretien, 5 février 2001 ; nous soulignons.)

C’est donc bien l’intervention d’habitants et leur surveillance étroite qui forcent littéralement les élus à remettre en cause des arrangements amiables noués entre pairs, tant que le problème restait abordé dans le cadre confidentiel et protégé des regards extérieurs.

Près de trente ans plus tard, la même situation n’est pas loin de se reproduire à l’occasion de la mise en place du nouveau réseau de bus par le délégataire de service public de la MEL. Le 28 janvier 2019, de très nombreux changements de trajets, d’horaires et de dessertes sont simultanément mis en oeuvre par le prestataire, Transpole, devenu Ilévia ce même jour. Particulièrement virulentes sur les réseaux socionumériques et relayées par les éditions locales de La Voix du Nord pendant plusieurs semaines, les plaintes des usagers s’accompagnent, dans de nombreuses communes, de réactions vigoureuses de certains conseillers municipaux. Si les contestations sont parfois portées par les maires eux-mêmes, de nombreux conseillers municipaux d’opposition (dans les grandes villes populaires de Roubaix et de Tourcoing en particulier), qui ne siègent pas au sein du conseil de communauté, se posent publiquement en porte-parole des usagers en colère, brocardant l’hypocrisie des maires qui ont collectivement voté une baisse de 10 % de la subvention de la MEL à Transpole dans le cadre du « plan Transport », à l’origine de ces modifications du réseau de bus[31].

TROIS ÉLUS DEMANDENT QU’ILÉVIA CORRIGE LE TIR DANS LA DESSERTE DES BUS

[…] Martine Roussel-Vanhée [conseillère municipale d’opposition] s’est rendue à quelques arrêts de bus lundi et y a constaté « le désarroi de beaucoup d’utilisateurs ». Elle met en cause le maire de Marcq. « À la MEL, on me signale que, depuis plusieurs mois, les maires ont été informés des changements et devaient faire remonter les remarques de leurs concitoyens. » Or, elle estime que cette consultation n’a pas eu lieu. « Les problèmes rencontrés par les usagers depuis lundi auraient dû être très largement examinés en amont. Le maire se réveille bien tard ! », s’exclame-t-elle, faisant allusion à la pétition lancée par [le maire de Marcq] lundi[32].

De février à juin 2019, placés face à leurs contradictions, de nombreux maires sont ainsi contraints de se justifier, rendant publiques des négociations jusqu’ici confidentielles avec et au sein de la MEL et Transpole au sujet des lignes de bus, et de faire valoir qu’ils n’avaient pas anticipé le lien entre les économies réalisées sur le budget transport, et leur implication sur le quotidien des usagers des lignes de bus. Dans ce cas, ce sont bien à nouveau des contestations externes, relayées médiatiquement[33] et politisées à l’échelle des communes, qui contraignent les conseillers communautaires de marquer leur opposition aux décisions collectives de la MEL auxquelles ils avaient précédemment souscrit.

ILÉVIA : LE MAIRE SE DÉFEND D’AVOIR RÉAGI TROP TARD

Le maire de Marcq, Bernard Gérard, a réagi aux mises en cause de Martine Roussel-Vanhée. En début de semaine, l’élue d’opposition soulignait qu’elle avait mis plusieurs fois en garde le maire, dans des écrits publics, contre une possible fermeture d’arrêts et l’impact de décisions prises sans concertation avec la population. La conseillère communiste reprochait au maire de « se réveiller bien tard » et de réagir après coup pour défendre les intérêts des Marcquois, dans le chamboulement des lignes de bus par Transpole (Ilévia). Bernard Gérard indique qu’il a écrit à la MEL le 6 avril 2018, à ce propos, et qu’il a obtenu une réponse en juillet. La ville a ensuite exposé les difficultés du redéploiement à la MEL en décembre. « Nous sommes en attente de réponses sur différents points », conclut le maire, qui assure de sa volonté de défendre ses concitoyens[34].

Ces oppositions restent néanmoins contingentes et précaires, tant elles soumettent les conseillers concernés aux accusations d’« incohérence », voire de « duplicité ». Il faut dès lors que les profits attendus soient importants et les coûts de la « dissidence » contrôlés pour que certains s’y risquent. Des projets aussi contestés dans l’espace local que la construction du Grand Stade par un partenariat public-privé au début des années 2000, ou avant cela, de l’agrandissement du stade historique (qui sera annulé par une décision du Conseil d’État), trouvèrent ainsi bien peu de relais parmi les élus communautaires (Sawicki 2012), et de moins en moins à mesure que ces derniers se trouvaient engagés par (prisonniers de ?) leurs soutiens antérieurs. Les mécanismes d’auto-renforcement (self-enforcement) du consensus ne sont pas ici sans évoquer les phénomènes de « path dependence » mis au jour par les auteurs néo-institutionnalistes (Pierson 2000).

Pour finir, il faut souligner que si l’extérieur se rappelle parfois aux élus communautaires de manière impromptue, une autre forme plus structurée et organisée d’influence externe repose sur l’action discrète de certains groupes d’intérêt locaux, dont une partie scrutent eux aussi attentivement l’action de la MEL. Si les partis politiques ou les syndicats semblent désormais moins en capacité de surveiller et d’influencer les élus communautaires, comme à la fin des années 1970 (voir ci-dessus), certains acteurs, économiques notamment, gardent un oeil vigilant sur ces derniers, et ne manquent pas de chercher à les convaincre au besoin. L’orientation « néo-entrepreneuriale » (quête de la compétitivité, de l’excellence et de l’attractivité) spontanée des politiques urbaines conduites par la MEL et par de nombreuses métropoles aujourd’hui (Pinson 2020) n’appelle pas particulièrement à ce type d’interventions, dans la mesure où elles sont largement intégrées par les majorités politiques et considérées souvent comme incontournables (Barbier 2019). Néanmoins, l’opposition récurrente du groupe des élus de droite à l’extension du « contrôle des loyers » au niveau de l’agglomération traduit bien la vigilance d’un certain nombre d’acteurs proches de ces élus sur cette question et, réciproquement, l’importance pour ces derniers de donner des gages sur les sujets sur lesquels leurs soutiens traditionnels restent vigilants. C’est le cas également pour les élus écologistes, qui ne n’opposent jamais autant que sur des sujets emblématiques et symboliques pour les militants de leurs organisations associatives et politiques (voir ci-dessus). Une fois encore, et même si c’est dans un sens politique opposé aux contestations évoquées précédemment, c’est bien l’extérieur – qu’il se manifeste concrètement ou qu’il soit anticipé par les élus – qui prescrit et explique ici les rares oppositions et clivages publiquement assumés.

À l’inverse des années 1970, les contestations et les oppositions aux politiques métropolitaines semblent donc aujourd’hui beaucoup plus ponctuelles et ne structurent pas véritablement d’alternative durable au gouvernement par « consensus ». Moins qu’à une uniformisation de l’idéologie des élus, il faut plutôt renvoyer cette déconflictualisation tendancielle à l’affaiblissement d’un certain nombre de prescripteurs de clivages externes (partis politiques, syndicats, associations écologistes, médias militants…) dont nous avons montré qu’ils étaient essentiels dans le processus qui conduit les conseillers communautaires à relayer ces contestations. Faute de prescripteurs externes forts et capables de surveiller les élus et faute de dispositifs pérennes de publicité, tout se passe comme si les oppositions au sein de la MEL étaient soit conjoncturelles (en période préélectorale, quand l’intérêt médiatique augmente), soit condamnées à épouser les concurrences entre maires et/ou territoires pour l’appropriation des ressources intercommunales. C’est dans ce contexte de fermeture et d’autonomie renforcée de la MEL qu’apparaît Médiacités, nouveau média local en ligne, qui semble susceptible d’ouvrir un autre canal de publicisation et de politisation de l’institution et nous offre une ultime mise à l’épreuve de nos hypothèses.

Perméabilité et résistance de l’institution intercommunale à la critique externe : le cas Médiacités ou l’impossible scandalisation des « affaires » du président de la MEL

Pour clore cette réflexion sur les effets de la publicité sur la politisation institutionnelle, il convient d’analyser les incidences de l’apparition d’un nouvel acteur médiatique dans le paysage local et de sa contribution à une mise en visibilité inédite de certaines pratiques. La métropole lilloise a en effet été marquée en 2016 par l’arrivée d’un outsider médiatique – Médiacités Lille – qui vise à proposer un traitement plus incisif de l’actualité locale, par le biais d’investigations et de décryptages des politiques publiques. Nourri par des « fuites » internes venues des services administratifs de la MEL ainsi que par l’activité critique d’associations et de militants locaux, le travail de Médiacités a cependant été peu relayé par les autres médias locaux. Si certains élus locaux, très attentifs au contenu du site d’investigation, se sont opportunément emparés de la fragilisation du président de la MEL pour négocier en coulisses le maintien de leur soutien, ils se sont pour autant gardés d’exprimer publiquement leur défiance, contribuant à la faible visibilité des informations de Médiacités et, in fine, à l’ancrage de la régulation politique consensuelle.

Un nouveau média d’investigation locale, par lequel le scandale arrive

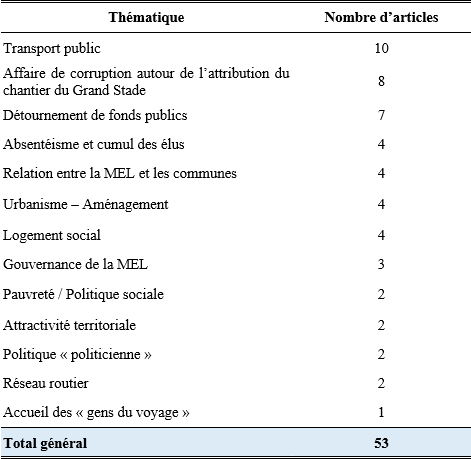

Fondé en novembre 2016 par d’anciens rédacteurs du magazine d’actualités national L’Express, Médiacités se définit comme « un journal en ligne d’enquête et de décryptage consacré aux principales métropoles françaises ». Mobilisant principalement des pigistes locaux pour réaliser un à deux papiers hebdomadaires pour chacune des grandes villes suivies, il dispose depuis 2017 d’éditions à Lyon, à Nantes et à Toulouse, venues compléter l’offre expérimentée à Lille. De novembre 2016 à la fin décembre 2018, cette édition lilloise s’est ainsi enrichie de 188 articles, relativement longs et « incisifs » au regard des standards rédactionnels de la presse locale (Ballarini 2008, Frisque 2010), dont 53 concernent plus ou moins directement la MEL, son exécutif, ses services et/ou les politiques mises en oeuvre par l’institution (voir tableau 2). Tous ne mettent pas en accusation les dirigeants de la MEL : certains se focalisent plutôt sur les réticences de certains maires à mettre en application des décisions communautaires abordées positivement (à l’image du développement de la pratique du vélo[35]) et/ou à mutualiser à l’échelle de la métropole certaines politiques ou des services administratifs (par exemple en matière de sécurité publique[36]). Cependant, on ne compte pas moins de 44 articles qui relaient, de façon plus ou moins prononcée, des critiques adressées à l’institution, à ses responsables ou à des entreprises auxquelles ont été déléguées des missions de service public (en particulier le gestionnaire des transports publics de la métropole ; voir ci-dessus).

Tableau 2

Thématique des articles de Médiacités Lille portant sur la MEL

(novembre 2016 à décembre 2018)

Conséquence du mécanisme de clôture précédemment décrit, aucun des dossiers qui questionnent ou critiquent une décision communautaire n’est principalement étayé par les dénonciations d’un élu ou d’un groupe d’opposition. Si l’on excepte deux articles rendant compte de critiques publiquement assumées par des conseillers écologistes[37], les déclarations critiques imputées à un élu sont soit restituées en off, soit exprimées on the record, mais leur auteur est alors défini comme « maire » et non comme élu communautaire, même lorsqu’il cumule les deux mandats (ce qui est presque toujours le cas). Dès lors, la quasi-totalité des points de vue accusatoires, en on ou en off, ainsi que l’essentiel des sources mobilisées pour disposer d’informations exclusives ou étayer une analyse critique des décisions de l’exécutif métropolitain, émanent de représentants associatifs, de chercheurs (dont l’un des auteurs de ces lignes), de responsables d’institutions partenaires de la MEL, de magistrats ou de policiers enquêtant sur les élus, enfin d’agents ou d’anciens agents administratifs de la métropole protégés par l’anonymat.

Tandis que la plupart des dossiers concernent des enjeux d’action publique dont les difficultés n’impliquent aucune mise en cause frontale de l’exécutif, deux affaires potentiellement déstabilisatrices ont plus particulièrement suscité l’attention du jeune média : les conditions d’attribution de la construction du « Grand Stade » ainsi que l’affaire dite des « frais de représentation » du président de la MEL, Damien Castelain. Si les articles renvoyant à la première affaire sont principalement adossés au suivi de l’investigation judiciaire, la seconde émerge en revanche à l’initiative de Médiacités, à la suite de « fuites » de documents comptables qui enclencheront ultérieurement l’ouverture d’une enquête de police pour « détournement de fonds publics ».

Le 15 juin 2018, Médiacités révèle en effet, factures à l’appui, que le président de la MEL, Damien Castelain, aurait utilisé plus de 11 000 euros du budget métropolitain à des fins privées au cours des quinze derniers mois[38], en sus des frais de représentation réglementaires. Recevant le jour même des messages de soutien de la part d’autres élus communautaires, de droite (Gérald Darmanin, maire de Tourcoing et actuel ministre de l’Intérieur du gouvernement Castex) comme de gauche (Martine Aubry, maire de Lille et ancienne ministre de l’Emploi et de la Solidarité du gouvernement Jospin), Castelain profite de l’ouverture de la séance plénière du conseil communautaire[39] pour déclarer sa « haine » et sa « révolte » contre ce qu’il qualifie d’enquête « nauséabonde » et de « chasse à l’homme ». Le lendemain, le quotidien régional La Voix du Nord consacre plus d’une demi-page du cahier « Métropole » à l’affaire naissante, mais en choisissant de rendre compte presque exclusivement de la défense du président de la MEL, les informations de Médiacités étant résumées en une courte phrase. Tandis que le pure player étaye ses accusations avec des informations complémentaires au cours des jours suivants, le quotidien régional généraliste se contente le 22 juin d’un article d’« explications » des règles relatives aux frais de représentation des élus puis, le 28 juin, d’une double page reprenant les justifications du président de la MEL par rapport à ces dépenses, sans aucune discussion des arguments avancés par l’élu[40].

Exemplaire, ce cas permet de garder en tête qu’une telle enquête journalistique n’est possible qu’à condition d’accéder à des « fuites » (source écrite) et/ou des « confidences » (source orale) publicisant des pratiques que les institutions et leur état-major souhaitent d’ordinaire garder secrètes et confinées (Gilbert et Henry 2012). L’investigation journalistique heurte donc a priori les efforts des dirigeants de la MEL et de leurs responsables de la communication pour discipliner la parole dans leurs milieux respectifs et dissuader l’expression de témoignages dissidents ou la transmission de documents de support d’éventuelles accusations (Kaciaf 2017).

De ce point de vue, les « révélations » des journalistes de Médiacités ne vont pas de soi, en raison des risques encourus par leurs informateurs. L’ensemble des rédacteurs interviewés mentionnent d’ailleurs les difficultés à faire parler les agents et ex-agents ou élus de la MEL[41]. Ce constat rappelle à quel point « fuites » et « confidences » doivent être analysées comme le produit et le révélateur des rapports de concurrence et de pouvoir dans un milieu donné. Que la divulgation d’une information soit nourrie par la volonté de nuire à un rival ou par une sincère indignation face à l’observation d’une déviance, c’est bien la structure d’une organisation qui conditionne la probabilité que certains acteurs sollicitent un journaliste – ou répondent à ses sollicitations – pour témoigner (publiquement ou anonymement) d’une irrégularité ou d’un dysfonctionnement.

Or, comme nous l’avons montré, de nombreux facteurs spécifiques à l’institution MEL et aux organisations intercommunales s’opposent à la communication d’informations ou de points de vue susceptibles de nuire à l’ordre coalitionnel. Au-delà du coût d’une déloyauté publiquement exprimée, les conseillers communautaires n’ont qu’un faible intérêt tactique à « extravertir » leurs conflits dans un contexte de large coalition interpartisane. Reposant sur une « solidarité » entre des élus pourtant objectivement dissemblables, du point de vue de leurs appartenances partisanes et des intérêts sociaux de leurs communes respectives, l’ordre politique intercommunal entrave fortement les velléités de médiatisation des différends. Face à des clivages internes complexes et ne reposant pas sur une opposition clairement structurée (à l’image du traditionnel clivage droite/gauche), ces conflits risquent en outre d’être journalistiquement réduits à la simple expression de « querelles politiciennes ». Ainsi, c’est surtout par l’intermédiaire de cadres ou d’anciens cadres administratifs de la structure que les journalistes ont pu nourrir leurs enquêtes, qu’il s’agisse de l’affaire des « frais de représentation » ou bien de l’article relatif aux « privilèges » dont bénéficiait le directeur général des services[42].

Des révélations sans conséquences ?

Paradoxalement – si l’on méconnaît la force des logiques institutionnelles à l’oeuvre –, les révélations de Médiacités n’ont suscité aucune expression publique de défiance ou demande d’explications de la part des conseillers communautaires, sachant que tous les groupes auxquels ils appartiennent participent à l’exécutif, des républicains (droite) aux communistes. L’intervention au cours de laquelle Castelain exprime sa « haine » contre Médiacités, retransmise en vidéo comme tous les conseils, s’accompagne même d’applaudissements – certes modestes – d’élus. À l’inverse, aucun parmi au-delà de 150 conseillers présents ne demande d’éclaircissement ou d’enquête à l’issue de l’intervention pro domo du président mis en cause.

Ce silence n’étonne guère si l’on garde en mémoire deux affaires passées (emploi fictif auprès de Pierre Mauroy au début des années 2000 ; accusations de corruption lors du choix du Grand Stade, visant déjà le président Castelain), pourtant judiciairement sanctionnée pour la première et actuellement en cours d’investigation pour la seconde, mais qui n’ont fait l’objet d’aucune prise en charge critique par les élus eux-mêmes, qu’il s’agisse de contester le président mis en cause, de mettre en place des dispositifs de contrôle ou de réformer les pratiques incriminées.

Ces deux précédentes affaires avaient déjà surgi depuis l’extérieur de l’institution (voir ci-dessus). Elles avaient intégré les arènes médiatiques et judiciaires à la suite de dénonciations par un acteur occupant une position marginale dans l’espace politique local (il fut conseiller municipal de l’une des communes moyennes de la métropole). S’érigeant lui-même en lanceur d’alerte anticorruption, membre provisoire de l’association Anticor avant de fonder sa propre structure (Front républicain d’intervention contre la corruption / FRIC), il souligne à quel point ses dépôts de plainte n’ont alors suscité que de faibles réactions du côté des élus, comme du côté des médias locaux dominants (Darques 2016). Pour autant, il indique dans son autobiographie avoir recueilli la documentation à l’origine de sa plainte dans l’affaire du Grand Stade auprès de… Marc-Philippe Daubresse, alors député-maire de Lambersart (26 000 habitants en 2015) et postulant à la présidence de la MEL contre… Castelain (ibid., 135). C’est donc par le biais d’une extraversion « silencieuse » de la dénonciation (Daubresse ne s’est jamais exprimé publiquement à ce sujet) qu’a été mené ce « coup politique » dont les conséquences judiciaires ont affecté Castelain, parmi d’autres élus ultérieurement mis en examen sur ce dossier[43].

Dans ces trois affaires (emploi fictif, Grand Stade, détournement des frais de représentation), dont la mise en visibilité médiatique est demeurée timide, les conditions de possibilité du processus de scandalisation (Rayner 2007) n’ont pu être réunies. L’absence de réactions politiques d’envergure n’a pas encouragé les principaux médias locaux à mettre durablement à l’agenda ces controverses, ce qui, en retour, n’a pas incité les élus communautaires à se positionner publiquement sur ces « affaires » ni, a fortiori, à retirer leur soutien aux présidents de la MEL ainsi mis en cause (Pierre Mauroy dans le cas de l’emploi fictif, Damien Castelain dans les deux autres cas).

Au contraire, la prise en charge par les élus des informations relatives au détournement des frais de représentation par Damien Castelain s’opère conformément aux règles du jeu consensuel, au travers de négociations à huis clos[44]. Ainsi, seule la présidente du groupe de droite (Florence Bariseau), nouvellement élue et conseillère municipale d’opposition (et non maire), s’interroge publiquement sur la pertinence de continuer à soutenir un président doublement mis en examen. À peine a-t-elle publié un communiqué en ce sens qu’elle se fait presque unanimement rappeler à l’ordre, notamment dans ses rangs :

AFFAIRE DU GRAND STADE : TENSION ENTRE LE GROUPE MAJORITAIRE ET LA DROITE

On pouvait s’en douter. Le communiqué publié mercredi soir par Florence Bariseau, présidente du groupe MCU, a froissé de nombreux élus. Ceux du groupe majoritaire (MPC) dont est issu Damien Castelain, naturellement, mais aussi à gauche et même au sein de la droite. En réclamant « une expression directe et rapide du président Damien Castelain avant la fin de la semaine », la conseillère régionale a mis le feu aux poudres, même après avoir rappelé « qu’une mise en examen ne vaut pas culpabilité » […] « C’est une démarche indécente qui ne la grandit pas. Je la pensais plus raisonnable », cingle Michel Colin, le secrétaire général du groupe MPC, contacté hier. « C’est vraiment désolant et ridicule. » Pour autant, le communiqué de MCU […] est présenté par Florence Bariseau comme « reflétant une position unanime des personnes présentes ou représentées ». Telle n’est pas l’impression de Michel Colin, par ailleurs vice-président au contrôle de gestion à la MEL, au vu des premiers contacts et appels enregistrés depuis hier matin[45].

Malgré de nombreuses précautions, Bariseau fait rapidement machine arrière, sous la pression des élus de son groupe, et en quittera même la présidence deux mois plus tard, une décision que d’aucuns relient directement à sa prise de position iconoclaste[46]. Cette dernière séquence, que l’on pourrait qualifier de tentative par une élue relativement extérieure et peu socialisée au consensus de se saisir de l’affaire pour déstabiliser le président, aboutit à une réaffirmation de la solidarité intercommunale et à une neutralisation de la critique. Les conditions étaient ainsi réunies pour rendre possible, deux ans plus tard et malgré des charges judiciaires sévères, la réélection de Damien Castelain à la tête de la MEL.

⁂

En croisant des approches de sociologie des institutions politiques et des médias, cet article propose quelques hypothèses afin de résoudre l’énigme apparente de la confortable réélection d’un président apparemment affaibli et en sursis. En raison de la clôture de l’institution et de la préférence des maires pour un compromis corporatif, les contestations et les dénonciations venues de l’extérieur ne sont que modestement relayées par les élus et ne produisent ainsi que de faibles effets sur le gouvernement de l’institution. Parallèlement, cet ordre politique fondé sur le consensus prive les médias locaux d’opposants internes susceptibles de diversifier leurs sources d’information, de renforcer la saillance journalistique des politiques métropolitaines et d’activer des cadrages plus distanciés de ces décisions. La combinaison de ces logiques institutionnelles et médiatiques tend ainsi à expliquer pourquoi ni les mobilisations locales, ni les « affaires » révélées par un nouveau journal local ne contraignent l’exécutif communautaire à rendre des comptes auprès du conseil et, à plus fortes raisons, auprès des citoyens.

Si l’on perçoit aisément les « coûts » démocratiques d’une telle clôture (faiblesse des contrôles et contre-pouvoirs internes, mais également « isolement », voire stigmatisation des lanceurs d’alerte externes), nous avons analysé et démontré ailleurs (Desage 2012) certains de ses effets sur l’action publique. En « livrant les représentants à eux-mêmes », cette dispense démocratique et cette faible publicité, dont les mécanismes sont largement extrapolables à d’autres cas que le terrain lillois (Vauchez 2014, Lévêque 2021), éloignent les élus d’un ensemble d’intérêts sociaux et de groupes subalternes présents sur leur territoire. Pour le dire autrement, la déparlementarisation des institutions intercommunales, que nous avons définie comme le processus entremêlé de dépublicisation, d’autonomisation et de déconflictualisation idéologique des échanges entre élus, prive l’institution de capacité politique (Stone 1989) d’arbitrage et de redistribution[47], qui découle notamment des dispositifs de délibération, de représentation et de contrôle associés (Deas et Headlam 2014). Ces conclusions vont à rebours de publications récentes, pour lesquelles le « volontarisme » des élus et leur capacité à nouer des « partenariats » suffiraient à leur ouvrir de « nouvelles marges de manoeuvre pour l’action publique urbaine » (Offner et Pinson 2021). Oui mais laquelle ? Pour quoi faire et surtout pour qui ?

« Défaire le demos » (Brown 2018), déparlementariser les institutions politiques locales, en dépit du confort relatif que cela procure – à court terme – aux élus (le confort de l’entre-soi), contribue inévitablement à les affaiblir à long terme, ou à les rendre dépendants de groupes organisés, économiques notamment, qui n’ont guère besoin de la démocratie pour se faire entendre. « Livrés à eux-mêmes », les représentants ont ainsi gagné en confort ce qu’ils ont perdu en légitimité démocratique et, in fine, en capacité de transformation politique et sociale.

Appendices

Notes biographiques

Fabien Desage est maître de conférences en science politique à l’Université de Lille, membre du CERAPS (UMR 8026 du CNRS). Il est également depuis 2017 responsable scientifique du Laboratoire international associé PRINciPe (Pratiques informelles du politique), entre le Centre d’études et de recherches administratives, politiques et sociales / CERAPS et le Centre de recherche sur les politiques et le développement social / CPDS (Université de Montréal). Il a été professeur invité au Département de science politique de l’Université de Montréal (2012-2015) et titulaire de la Chaire d’études sur la France contemporaine du Centre d’études et de recherches internationales de l’Université de Montréal / CERIUM (2012-2014). Auteur de plusieurs articles et ouvrages sur les politiques urbaines, ses recherches actuelles portent sur la production du logement social en France et au Canada, sous une double contrainte de mixité et d’austérité. Il participe également à une recherche collective sur l’invention et le développement de la promotion immobilière (1945-1990) et sur ses liens avec l’action publique.

Nicolas Kaciaf est maître de conférences en science politique à Sciences Po Lille, membre du Centre d’études et de recherches administratives, politiques et sociales / CERAPS (UMR 8026 du CNRS). Responsable du double master en journalisme (École supérieure de journalisme de Lille – Sciences Po Lille), il a été codirecteur de la recherche à Sciences Po Lille (2019-2021) et est actuellement coresponsable de l’axe 2 du CERAPS « Représenter les intérêts sociaux ». Initialement focalisées sur le journalisme politique français dans une perspective sociohistorique (Les Pages« Politique », Presses universitaires de Rennes, 2013), ses recherches se tournent désormais vers le journalisme d’enquête appréhendé notamment à l’échelle locale. Il travaille également sur les usages des sondages d’opinion ainsi que sur les métamorphoses du « porte-parolat » dans le nouvel écosystème médiatique.

Notes

-

[1]

Un journaliste de la télévision régionale signera d’ailleurs un éditorial sur le site web de son média intitulé : « La réélection de Damien Castelain, un trou noir démocratique ? », 9 juillet 2020 : https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/nord-0/lille-metropole/edito-damien-castelain-reelu-president-mel-trou-noir-democratique-1852208.html. Consulté le 20 janvier 2022.

-

[2]

La mise à l’écart n’est pas seulement symbolique mais aussi physique. Le rare public qui assiste aux conseils est depuis quelques années cantonné dans une salle à part. Profitant de son statut d’« établissement public » (et non de collectivité territoriale), la MEL a en effet fermé la tribune réservée au public, ce dernier étant désormais invité à regarder une retransmission du conseil sur écrans et sous la surveillance d’un vigile.

-

[3]

Comme le rappelle Heurtin (1999, 21), « l’expérience parlementaire française s’est inaugurée, dès 1789, avec l’affirmation du principe de publicité, venant ainsi sanctionner une évolution qui, dès le milieu du XVIIe siècle, avait rendu l’administration, le domaine de l’État, justiciables du “tribunal du public” ». Publicité des séances et publicité des votes se sont ainsi conjointement imposées comme le « contrepoison d’une infâme corruption » (Iung 1884, cité par Heurtin 1999, 22).

-

[4]

Ces conseillers sont désignés dans chaque commune, proportionnellement à leur population et aux résultats obtenus aux élections municipales par les différentes listes. Ils tiennent ainsi leur légitimité de la circonscription électorale municipale.

-

[5]

Voir également la thèse récente de Parnet (2021) qui étudie l’adoption et la mise en place des réformes législatives relatives à la création des « métropoles » de Lyon et de Marseille. Il y montre que le processus de confiscation des débats par les élites politiques locales se joue en amont (élaboration de la loi « sur mesure ») et en aval (fonctionnement des nouvelles structures, une fois créées par la loi).

-

[6]

Note méthodologique : les auteurs ont croisé pour l’occasion de cet article des travaux réalisés jusqu’alors séparément. Fabien Desage a travaillé durant plusieurs années sur l’institutionnalisation de l’intercommunalité et a conduit une observation participante au sein de la MEL au début des années 2000, dont il suit depuis régulièrement les travaux et l’activité politique, en lien notamment avec les questions de logements sociaux dont elle est un acteur majeur. Il a réalisé depuis les débuts de sa thèse plus de 150 entretiens avec des élus et des fonctionnaires de cette institution, certains spécifiquement pour cet article. Nicolas Kaciaf (2021) mène depuis plusieurs années un travail de recherche sur les médias locaux et notamment sur la presse d’investigation, ce qui l’a conduit à réaliser 28 entretiens approfondis avec 13 des responsables et contributeurs du site Médiacités. Les deux auteurs ont également réalisé pour cet article une revue de presse dont les contours sont précisés infra, ainsi qu’un recensement des votes en conseil de communauté dans les huit dernières années afin d’objectiver la forte contrainte unanimiste.

-

[7]

Pour une analyse du « déficit démocratique » propre aux instances métropolitaines dans d’autres pays, voir Kübler et Wälti (2001). Pour des analogies avec le fonctionnement des institutions de l’Union européenne, voir (parmi beaucoup d’autres) les travaux de Vauchez (2014).

-

[8]

Les deux auteurs britanniques, qui s’intéressent notamment aux politiques urbaines du Grand Manchester, parlent quant à eux de cités devenues « post-politiques » : « Cities can be viewed as post-political in the sense that traditional representative forms of democracy have become less important, as voter disenchantment and disengagement has grown and as governance, decision-making and policy formulation have come to be seen as essentially technical, managerial exercises, off- limits to voter scrutiny or serious debate. »

-

[9]

La politisation étant entendue ici comme la traduction et l’inscription de ces enjeux selon des lignes de clivage collectives, de type idéologique et/ou partisan (Lagroye 2003).

-

[10]

Dans ces premières années d’existence de la CUDL, quatre quotidiens se disputent encore la couverture de l’actualité locale, chacun proche d’un des grands courants partisans de l’époque (Liberté, journal du Parti communiste du Nord ; Nord Matin, proche de la SFIO (Section française de l’Internationale ouvrière) ; Nord-Éclair, démocrate-chrétien ; et La Voix du Nord, largement dominant du point de vue de sa diffusion, et plus difficile à situer politiquement).

-

[11]

Compte rendu de la 2e réunion du bureau de la CU, février 1968 ; nous soulignons.

-

[12]

En avril 1969, la victoire du « non » au référendum constitutionnel proposé par le président de la République, le général de Gaulle, entraînera ainsi la démission précipitée de ce dernier, dans le contexte tendu de l’après-1968.

-

[13]

Expression maintes fois reprise en entretien par les élus, qui traduit bien la dimension « sacrée » mais aussi clôturée de cette instance.

-

[14]

Nous nous permettons de renvoyer à nos travaux antérieurs totalement consacrés à cette question (Desage, 2005).

-

[15]

Ces données reposent sur un traitement réalisé par les auteurs à partir des délibérations archivées par la MEL sur son site Internet, dont on voit qu’elles étaient moins systématiquement archivées avant 2017.

-

[16]

Sur les 157 délibérations archivées ayant fait l’objet d’une opposition, 69 n’ont été contestées que par le seul groupe écologiste, 12 par les élus Front national (puis RN), 23 par un élu isolé, maire d’une petite commune et membre du même groupe que le président, sur des questions de logement et d’urbanisme.

-

[17]

Cette place croissante de la MEL suit un mouvement comparable à celui des autres établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) en France. Au premier janvier 2019, la France comptait 34 970 communes et 1268 EPCI. Les premières totalisaient près de 90 milliards d’euros de dépenses annuelles, contre près de 35 milliards d’euros pour les seconds. Outre la croissance beaucoup plus rapide des dépenses des EPCI ces dernières années, il faut souligner la part majoritaire des dépenses d’investissement en leur sein, contre des dépenses de fonctionnement dominantes dans les communes (compétentes en matière scolaire par exemple, ou dans l’intervention sociale), ce qui donne un rôle essentiel aux EPCI dans les projets urbains ou le financement des infrastructures par exemple. Source : Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), « Tableaux de l’économie française. » Finances publiques locales, Édition 2020. https://www.insee.fr/fr/statistiques/4277812?sommaire=4318291. Consulté le 27 juillet 2021.

-

[18]

Parmi les autres quotidiens cités précédemment, seul Nord-Éclair demeure disponible dans les kiosques de la métropole. Cependant, sous l’effet des dynamiques de concentration capitalistique à l’oeuvre dans l’espace médiatique, La Voix du Nord et Nord-Éclair se sont engagés dès 2000 dans un processus de rapprochement qui les a placés sous la tutelle d’un même propriétaire, puis les a conduits à fusionner leurs rédactions.

-

[19]

En 2018, 3906 articles et/ou brèves comprennent au moins une fois les syntagmes « MEL » et/ou « Métropole européenne de Lille », soit plus d’une dizaine par jour, toutes éditions locales confondues.

-

[20]

Si cette absence d’affectation au suivi exclusif de la MEL révèle que cette actualité n’est pas jugée suffisamment importante pour y positionner un journaliste à temps plein, cette modalité de division du travail rend aussi la rédaction de La Voix du Nord plus « suiviste » vis-à-vis de l’agenda institutionnel et moins susceptible d’identifier en amont des « sujets », grâce à une connaissance aiguë du fonctionnement de l’institution et à des liens avec des informateurs internes.

-

[21]

Bien qu’aujourd’hui nuancée au regard de l’essoufflement des médias locaux (Firmstone et Whittington 2021 ; Hayes et Lawless 2021) et du renouvellement de leurs pratiques sous l’effet des technologies numériques (Kleis Nilsen 2015 ; Hess et Waller 2017), cette observation corrobore les conclusions de nombreux travaux dédiés à la presse locale dominante, en France (Roubieu 1994 ; Ballarini 2008 ; Arpin 2010 ; Frisque 2011) comme dans d’autres configurations nationales (Ekström, Johansson et Larsson 2007 ; Meeks 2020 ; Clark 2021).

-

[22]

La Voix du Nord, 10 octobre 2000.

-

[23]

Cette vigoureuse conflictualité locale permet aux journalistes d’inscrire leur traitement de l’actualité dans ce que Hallin (1986) qualifie de « sphère de la controverse légitime », et non dans le registre laudateur ou le simple copier-coller de la communication institutionnelle qui caractérise la « sphère du consensus ».

-

[24]