Abstracts

Résumé

Lorsqu’il arrive à la télévision, Averty est saisi par un sentiment de grisaille : alors même qu’elles sont tournées dans des décors en couleurs, les émissions sont filmées en noir et blanc. S’insurgeant contre ce qu’il considère comme une absurdité, il va fonder son esthétique sur le contraste de ces deux couleurs. Les bases en sont jetées par Ubu roi, qui s’appuie sur « De l’inutilité du théâtre au théâtre », de Jarry, et sur une conception de l’image qui mêle à la « perspective signifiante » du Moyen Âge l’art du papier découpé de Braque. En résulte une conception de la télévision qui tourne le dos au cinéma en prenant à la lettre les prescriptions de l’auteur d’Ubu. Mais le noir et blanc n’est pas qu’une position esthétique. Averty va en faire une « affaire de morale ». Le 24 décembre 1964, il offre aux téléspectateurs l’adaptation des Verts pâturages, où les rôles traditionnels sont inversés : Dieu est noir, de même que Jésus et le premier homme, né en Afrique. Cette émission paraît scandaleuse à certains, non seulement parce qu’elle va à l’encontre de la vulgate, mais aussi parce que sa réalisation, basée sur un usage systématique des trucages électroniques, remet en cause le style des émissions de variétés de la décennie précédente tout en fondant un art vidéo.

Abstract

When he arrived in television, Averty was gripped by a sense of greyness: shows were filmed in black and white, even though they were shot on colour sets. Rebelling against what he saw as an absurdity, he went on to found his aesthetic on the contrast between these two colours. The groundwork was laid by Ubu roi, drawing on Jarry’s idea of “the uselessness of theatre to theatre” and on a conception of the image which blended Braque’s art of cut-up paper with the “perspective of importance” of the Middle Ages. The result was a conception of television which turned its back on cinema by following the prescriptions of Ubu’s author to the letter. But black and white was not just an aesthetic position. Averty would make of it a “question of morality.” On December 24, 1964, he offered viewers his adaptation of The Green Pastures, in which the traditional roles were inverted: God was black, along with Jesus and the first man, born in Africa. This show scandalized some, not only because it went against the Bible, but also because its production, based on the systematic use of electronic special effects, called into question the style of variety programs of the previous ten years while at the same time founding a video art.

Article body

Au moment où la Nouvelle Vague met le cinéma à la rue, Jean-Christophe Averty met la télévision en boîte, ou, pour dire les choses plus sérieusement, il la confine dans son lieu de prédilection, le studio, et il abandonne la grisaille du monde pour un monde fabriqué de part en part, où le blanc s’oppose au noir, et réciproquement.

Quand je suis arrivé à la télévision, comme beaucoup d’autres, elle était en gris, elle était grise. Les décors étaient peints en couleurs mais on les filmait gris. Je me suis toujours demandé pour quelle raison ils les peignaient en couleurs mais enfin ça… Et comme j’avais subi également l’influence du cinéma expressionniste américain, euh, allemand plutôt, je me suis aperçu que si on voulait rendre une image attractive et vivante et qui prenne l’oeil, il fallait faire des contrastes violents, de noir et de blanc, il n’y avait que ça, et éviter les gris, les demi-teintes et les essais lumineux

Averty 2011, p. 151

Le gris n’est pas seulement une absence de couleurs, c’est aussi, comme le laisse entendre Averty, la tonalité qui se dégage des programmes. Ce sentiment, il n’est pas le seul à l’éprouver. Au moment où la télévision va passer à la couleur, un journaliste écrit encore :

Notre télévision est tellement grise que même l’excellent SECAM ne saurait lui donner des couleurs. Grise, oui, et morne. Sans trouvaille ni jaillissement créateur, sans vie et accablée par la conscience qu’elle a de son impuissance à remplir sa tâche, qui est de satisfaire son public

Télé Magazine, 3-9 avril 1965

Dans ce contexte, prendre le parti du noir et blanc est non seulement une position esthétique, c’est aussi une position éthique. Un peu comme ce travelling de Kapo (Gilo Pontecorvo, 1960) qui est à la même époque pour Rivette, puis Godard, une affaire de morale. Un peu aussi comme ce Dogme 95 par lequel l’artiste s’oblige à respecter certaines règles. L’expression « voeu de chasteté » que Lars von Trier et Thomas Vinterberg emploient sonne bizarrement avec Averty, néanmoins il y a quelque chose de ce genre dans son attitude : pour lui, il faut prendre l’expression « noir et blanc » à la lettre, à l’inverse des deux réalisateurs danois qui se contraignent à la couleur. Ce qui signifie, a contrario, bouter le gris hors de l’image. Mais ce n’est pas tout. Ce que je voudrais montrer ici, c’est que ce choix n’est pas simplement formel. Si Averty va chercher dans l’image électronique les fondements d’un langage, comme on va le voir dans Ubu roi (1965), il va le mettre au service d’une cause où le Blanc et le Noir s’opposent de façon beaucoup plus dramatique dans Les verts pâturages (1964).

Le cinéma et la télévision à la trappe

Difficile de faire plus noir et blanc que cette image de la scène ii de l’acte III, où Ubu fait passer les nobles à la trappe, la fameuse scène dite du décervelage (figure 1). On y chercherait en vain des nuances de gris. Même le mot « Trappe » est clairement partagé par ces deux couleurs. Bien qu’il soit très difficile de ramener l’art d’Averty à une image, je partirai de celle-ci pour souligner quelques traits qui vont nous permettre de le caractériser et qui, bien sûr, ne se limitent pas au seul usage du noir et blanc, qui est, pour Averty, l’alpha mais pas l’oméga :

la composition en trois étages correspondant à trois types de personnages : les soldats, les nobles et Ubu ;

la représentation de trois actions simultanées : à la scène principale s’ajoutent le greffier et la mère Ubu ;

la différence d’échelle entre Ubu et les autres ;

la frontalité des deux premiers groupes s’opposant à la vue de profil d’Ubu ;

le fond noir qui empêche de construire un espace cohérent ;

l’absence de raccord de regard entre Ubu et ceux qu’il juge de façon expéditive ;

le cadre dans le cadre : deux cadres avec la mère Ubu et le greffier, qui ne sont pas situés spatialement par rapport aux trois autres scènes ;

des regards caméra, qui n’ont pas même valeur : l’un, celui du greffier, renvoie à la lecture ; l’autre, celui de la mère Ubu, est tantôt un regard vers le téléspectateur qui observe la scène, tantôt un regard vers son mari, même si cette direction est suggérée par un mouvement de tête vers la droite qui n’est nullement un raccord syntaxiquement exact ;

la schématisation de l’objet principal de l’action : la trappe, qui n’est signifiée que par un écriteau ;

l’intervention d’un hachoir à viande ;

un découpage des nobles en papier à qui on coupe la tête.

Fig. 1

Pour comprendre ce que j’appellerai ici, sans référence servile à Austin, la force illocutoire de cette énonciation audiovisuelle, c’est-à-dire ce qu’elle ébranle et aussi ce qu’elle affirme, il faut la contextualiser et, pour ce faire, on peut se demander de quelles façons elle s’oppose à cette télévision grise dont nous sommes partis, et quelles sont les voies qu’Averty trace pour, finalement, inventer une télévision impure, comme disait Bazin du cinéma, c’est-à-dire une télévision qui emprunte à différents arts aussi bien qu’à différents langages.

En premier lieu, la composition de cette image est un coup porté aux dramatiques — qui, comme on le sait, furent le genre par excellence des années 1950 et, souvent, de toute télévision naissante —, dans la mesure où elle en remet en cause l’esthétique. Celles-ci se déroulaient dans un espace scénique unitaire et jouaient sur la profondeur, qui avait l’avantage technique de limiter les mouvements de caméra : la mise en scène réglait les mouvements des acteurs entre le fond de l’écran et le premier plan, comme l’a noté Delavaud (2005). Ici, au contraire, les personnages sont maintenus dans un plan perpendiculaire à l’axe de la caméra et dans une position frontale. Et les mouvements des personnages ne sont dus qu’aux zooms qui les rapprochent ou les éloignent.

N’oublions pas qu’Averty a réalisé de nombreuses dramatiques auparavant, comme assistant ou comme réalisateur, mais sans jamais approuver la mythologie qui a fait de l’école des Buttes-Chaumont un creuset artistique. Voici ce qu’il en disait il y a quelques années :

Enfin, j’en ai fait toute une tribu, qui n’ont pas d’intérêt particulier sinon que de témoigner comme un huissier que de telle heure à telle heure des comédiens avaient bien voulu prêter leur mémoire, défaillante (rires), très souvent défaillante, à une action qui s’étirait… ou, même, ils oubliaient un acte entier !

Averty 2011, p. 139

Le recours à la métaphore de l’huissier exprime bien que, pour lui, la dramatique est plutôt un simple enregistrement qu’un geste artistique.

Le deuxième écueil qu’il faut éviter pour celui qui a néanmoins fait l’IDHEC, c’est de faire du cinéma. Et l’on peut voir la scène de décervelage des nobles comme une négation de sa syntaxe. Un cahier offert par le décorateur Raymond Nègre à Max Debrenne, l’orfèvre des trucages d’Averty, décompose la fabrication de cette séquence grâce à des images négatives, où noir et blanc sont inversés (figure 2).

Pour bien interpréter ces photos, il ne faut pas oublier que les incrustations étaient alors réalisées grâce à un fond noir (plus tard, ce sera sur un chroma key bleu, puis vert), et qu’Averty travaille avec les matériaux de base que lui fournit l’électronique de l’époque. Le fond noir utilisé en tant que tel ne permet aucun repérage spatial. Plus encore : l’image semble dépourvue de toute indicialité et de toute épaisseur (je ne dis pas profondeur). Plus proche du dessin que de la photo, coupée de notre monde, elle verse tout entière dans l’iconicité : la chute des nobles derrière le cartouche de la mère Ubu fait de ces images de simples feuilles qui glissent l’une sous l’autre. (Disant cela, je pense à la métaphore qu’Averty utilisa un jour pour me parler de l’encombrement de son pavillon : « même une tranche de jambon n’y entrerait pas ».) Enfin, le montage se fait dans l’espace et non dans le temps. La consécution est remplacée par la simultanéité sans qu’il s’agisse cependant d’une esthétique des tableaux chère au cinéma des débuts. Aucun raccord de regard ne « suture » l’espace : chacun persiste dans le sien propre, si ce n’est les soldats d’Ubu qui accrochent les nobles.

Fig. 2

Décomposition du plan de la trappe (cahier de Max Debrenne, fonds Max Debrenne à l’INA, cote AR E ORI 0001 19317 INA 24).

Le seul regard qui s’affirme comme tel est le regard à la caméra, dont on a compris très rapidement qu’il revêtait une signification particulière à la télévision. Plutôt que de sortir le téléspectateur de la diégèse, comme c’est le cas au cinéma, il crée avec lui un lien d’intimité.

Tournant le dos aux dramatiques comme au cinéma, cette esthétique qui joue avec deux dimensions plutôt qu’à en mimer une troisième trouve ses racines dans la peinture et, plus particulièrement, dans cette peinture médiévale où différentes actions sont représentées. Averty confie d’ailleurs, l’année de la diffusion d’Ubu roi, qu’il a voulu « faire du graphisme, c’est-à-dire […] construire une espèce de fresque où tout est résumé… un peu comme les miniatures du Moyen Âge, où tout est en hauteur… de bas en haut, l’histoire se raconte, ou de haut en bas, de droite à gauche [1] ». Le greffier et la mère Ubu sont dans de véritables cartouches ou, mieux, dans des panneaux comme en comportent les retables ; ce n’est d’ailleurs pas le seul lien que cette image entretient avec ceux-ci, puisqu’il était fréquent qu’on ne recoure qu’au noir et blanc pour en décorer les portes, n’utilisant la couleur que pour les panneaux intérieurs (figures 3 et 4).

Fig. 3

Triptyque du Couronnement de la Vierge de la cathédrale de Moulins, exécuté vers 1498, attribué entre autres à Jean Hey.

Autre élément emprunté à une peinture antérieure à la Renaissance (plutôt que médiévale), le traitement des échelles. Dans cet univers d’où la perspective linéaire est bannie, où le tournage en studio interdit toute perspective atmosphérique, la seule perspective qui règne est celle qui vient de la taille des personnages : tandis qu’Ubu est à la mesure de son incommensurable bêtise, les nobles qu’il juge ne lui arrivent pas à la cheville, pour prendre l’expression de façon presque littérale (figure 5).

Fig. 4

Fig. 5

On retrouve là le traitement graphique des personnages en fonction de leur rôle social, cette perspective signifiante telle qu’elle existe à différentes époques et dans différents styles avant la perspective linéaire de la Renaissance. La taille est alors fonction du statut des personnages et non de la distance par rapport au spectateur. Les personnages les plus importants sont placés dans la partie supérieure de la composition. Ce mode de figuration stylisé, où les personnages n’existent que par leurs contours et par quelques détails signifiants (crochet ou gidouille), renvoie très loin dans l’histoire de l’art, à la représentation des bas-reliefs égyptiens, où les personnages étaient eux aussi figurés par des contours dans plusieurs scènes juxtaposées, se différenciant du sujet principal par leur différence d’échelle (voir la figure 6).

Ainsi de « Mereru-ka peignant les saisons » où le personnage, nous dit Gombrich (1960, p. 164), « est en train de peindre […] sur un panneau [des hiéroglyphes qui] représentent les trois saisons de l’année égyptienne : la période des crues, la période de la végétation, la période de la sécheresse ». Ou encore de cette miniature de l’an 1300 (figure 7) où l’on voit Otto IV jouer aux échecs avec une courtisane pendant que des musiciens, plus petits bien qu’aux premiers plans, jouent pour eux. C’est encore vrai de La Vierge de miséricorde de Piero della Francesca, qui, bien qu’elle soit peinte à la Renaissance, est significativement beaucoup plus grande que ceux qui la prient et qu’elle protège (figure 8). Mais, chez Averty, le fond noir ne permet plus de distinguer entre premier et second plan [2].

Fig. 6

Mereru-ka peignant les saisons (vers 2300 av. J.-C., bas-relief du tombeau de Mereru-ka, site archéologique de Sakkara ; illustration tirée de Gombrich 1960, p. 164) et Ubu roi (Jean-Christophe Averty, 1965).

La suite de la séquence, qui illustre plus précisément le décervelage, va chercher à l’autre bout de l’histoire de la peinture son inspiration, prenant à la lettre l’expression « papier découpé » ou papier collé pour montrer ici une « décollation », c’est-à-dire la séparation de la tête du corps. Sans doute faut-il y voir une trace de Braque, qu’Averty connut très bien et qu’il regarda peindre pendant des heures, de son propre aveu.

La séquence de cette mise à la trappe des nobles situe Averty dans le champ des arts : c’est en même temps une mise à la trappe du langage des dramatiques, du langage cinématographique, et une ouverture aux arts plastiques comme aux ressources de l’image électronique. Si tout cela peut se voir dans l’image, une autre référence esthétique est latente, qui pourtant guide l’ensemble, celle à Jarry. Que dit, en effet, l’auteur d’Ubu à propos de « l’inutilité du théâtre » ?

Fig. 7 et 8

Les personnages du premier plan sont plus petits : à gauche, Otto IV jouant aux échecs avec une courtisane, miniature, 1300 ; à droite, Piero della Francesca, La Vierge de miséricorde, vers 1460, San Sepolcro.

De l’inutilité du théâtre à la télévision

De même qu’Averty trouve les racines de son esthétique dans l’opposition aux dramatiques, Jarry revendique un théâtre qui refuse le naturalisme qui lui est contemporain. Les fondements de cette esthétique sont décrits dans un article intitulé « De l’inutilité du théâtre au théâtre » ; Jarry (1896a, p. 468-469) y égrène une série de commandements, qui rappellent, je l’ai dit, le voeu de chasteté du Dogme 95 par leur aspect contraignant et, en un sens, ascétique :

se débarrasser d’abord « de quelques objets notoirement horribles […] qui encombrent la scène sans utilité, en premier rang le décor et les acteurs » ;

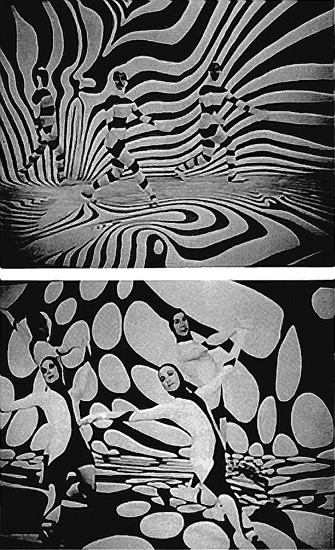

substituer à « la stupidité du trompe-l’oeil » (qui « fait illusion à celui qui voit grossièrement ») un « décor abstrait » ou « des décors héraldiques, c’est-à-dire désignant d’une teinte unie et uniforme toute une scène ou un acte, les personnages passant harmoniques sur ce champ de blason ». Chez Averty, de ce « commandement » résulte une absence de décor, remplacé par un fond noir ou, dans d’autres émissions, par un fond blanc. Cela donne aussi à d’autres moments des figures qui se confondent avec le fond, comme dans ce show de 1968, Yves Montand chante Prévert (figure 9), ou dans ce passage des Verts pâturages, où les anges sont en blanc sur un fond blanc (figure 10). Mais, il peut aussi arriver que cette éthique minimaliste amène le téléaste à risquer le noir sur noir, comme Malevitch avant lui le blanc sur blanc (figure 11) ;

remplacer les changements de décor par un écriteau, comme c’est le cas de l’image dont nous sommes partis, avec cette trappe qu’on ne voit pas, mais qui est indiquée par le mot. Averty prend aussi au sérieux cette recommandation de Jarry : « […] toute partie de décor dont on aura un besoin spécial […] peut être apportée comme une table ou un flambeau ». Sur ce point, Averty est plus jarryien que Jarry. Dans la scène ii de l’acte I d’Ubu roi (Jarry 1896b, p. 23-24), le dramaturge indique dans ses didascalies « La scène représente une chambre de la maison du Père Ubu où une table splendide est dressée » et « Père Ubu (saisissant un poulet rôti) », tandis qu’un peu plus loin Ubu ordonne à sa femme : « Mère Ubu, va donc voir à la fenêtre si nos invités arrivent ». Ces trois propositions se trouvent réunies en une image de synthèse si l’on peut dire, une image qui les rassemble dans un espace plan (dans tous les sens du terme) où la verticalité et la frontalité forment un espace ne renvoyant pas à un point de vue unique qui serait celui du spectateur de théâtre (figure 12). La fenêtre — dont on a ici « un besoin spécial », puisque la mère Ubu doit y aller voir — et la table soi-disant splendide sont ici apportées ou « rapportées » comme de simples éléments graphiques. Un peu plus tard, malgré la construction de cet espace non euclidien, Ubu prendra le poulet sur la table comme il est indiqué dans la pièce, faisant communiquer deux espaces géométriquement indépendants.

Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11

Il faut souligner que l’idée de décor est quasiment absente de l’oeuvre d’Averty puisque le fond est presque toujours généré par des incrustations de dessins. D’où des décors abstraits dont Averty se fera une spécialité en mettant au point différentes « tournettes » aux motifs divers, qu’il incrustait dans l’image.

Enfin, en ce qui concerne les acteurs, voici les recommandations de Jarry (1896a, p. 469-471) :

« [l]’acteur devra substituer à sa tête, au moyen d’un masque l’enfermant, l’effigie du personnage […] six positions principales […] suffisent à toutes les expressions » : d’ailleurs, ajoute-t-il, « tous ceux qui ont su voir un Guignol ont pu les constater » ;

« il faut que l’acteur ait une voix spéciale » et un « débit […] monotone » ;

enfin, pour mettre en scène l’acteur, il faudra substituer à l’éclairage vertical une platitude de la lumière ; éclairer comme si la source « était derrière le public ». Si la lumière permettait souvent d’ajouter de la profondeur aux pièces diffusées, chez Averty elle aplatit les personnages, les transforme en des sortes de bas-reliefs où seuls les contours sont saillants, en les dénuant de toute psychologie et en supprimant toute possibilité pour le spectateur de faire des inférences sur l’état intérieur du personnage grâce aux « sorties émotionnelles ».

Fig. 12

Averty suit ces recommandations à la lettre : le personnage d’Ubu est en soi un masque et il est bien difficile de lire des expressions sur les miniatures qui s’agitent dans l’écran. Comme il le dit lui-même, les acteurs ne sont que des « signes » qui débitent leur texte avec une « voix spéciale » et un « débit monotone ». Quand on sait que sa première réalisation pour la télévision française fut celle de Martin et Martine (1953), une émission de marionnettes pour enfants, on ne s’étonne pas qu’il ait eu une propension à transformer les personnages en guignols. À moins que ce ne soit le contraire : ces « [d]eux guignols en chiffon, raconte Averty, Martin et Martine, avaient pour partenaire un chien qui s’appelait Tabac et qui était un gant de toilette avec deux yeux et qu’on doublait après. […] Alors le chien Tabac ne savait dire qu’une chose, c’était “Merrrrrrdrre”, et personne ne s’en est jamais aperçu » (Averty 2011, p. 138). Cette transformation des acteurs en marionnettes était encore accentuée par le fait qu’Averty tournait l’image « en play-back ». Les dialogues étaient d’abord enregistrés, puis joués devant la caméra.

À tout cela, il faut ajouter le hachoir à viande qui a fait la célébrité d’Averty et qui figure dans Ubu roi comme une signature ; quelques mois auparavant, dans Les raisins verts, le téléaste avait montré une scène qui avait fait scandale : un baigneur en plastique haché menu par cette moulinette (figure 13).

Noir et blanc : l’inversion des rôles

Le noir et blanc, c’est donc d’abord le contraste et tout ce qu’il entraîne dans l’image : la planéité, la perte des repères spatiaux, le graphisme, etc. Mais, pour en saisir tous les effets, il faut aussi le considérer comme un retournement, comme un envers, comme un négatif où le blanc prend la place du noir et le noir la place du blanc. Si, comme l’a montré Gilles Mouëllic [3], cette opération se rencontre dans les émissions de jazz réalisées par Averty, il existe au moins un cas où celui-ci pousse à sa limite cette logique : Les verts pâturages. Adapté par Claude Santelli d’une pièce de Marc Connely créée en 1929 à Broadway, ce téléfilm a été diffusé le soir du 24 décembre 1964 [4]. La pièce originale avait précédemment été portée à l’écran par William Keighley ; voici ce que le père de la Nouvelle Vague, Roger Leenhardt (1986, p. 64-65), dit à propos de la version cinématographique des Verts pâturages (The Green Pastures, 1936) :

L’histoire est celle de la Bible, racontée à des petits nègres dans une école du dimanche en Virginie. Le film montre la forme que prend le récit dans les imaginations enfantines. Le paradis devient une kermesse où les bons anges, qui n’ont de blanc que les ailes, se donnent du « good time » en fumant des cigares à deux francs et en chantant, comme de juste, des négro-spirituals. Dieu, « Lord Jéhovah », sous les traits d’un vieux pasteur noir en redingote, crée en buvant un lait de poule la terre, que les chérubins colorés contemplent du haut d’un balcon de nuages […] Rien à dire des acteurs, sinon qu’ils jouent avec cette spontanéité innée à leur race qui n’a pas fini de nous étonner… Ah ! Si les nègres étaient blancs, ils ne nous plairaient pas tant !

Fig. 13

Cet article n’est pas daté, mais je crois que ce résumé du Télérama du 3 septembre 1965 (p. 26) peut s’appliquer tout autant au film qu’à la critique précitée : « les nègres étaient montrés d’une façon condescendante, comme des êtres naïfs et superstitieux sachant bien chanter » (figure 14).

Si Les verts pâturages sont l’occasion pour Averty d’enchaîner les negro spirituals, qu’il adore, il n’y reste rien de cette attitude « condescendante ». Santelli voulait que « l’élément musical, chorégraphique et poétique l’emporte sur le sujet lui-même (religieux) afin de toucher croyants et athées ». Pourtant il est difficile de suivre la notice de l’INA quand elle affirme que « l’Ancien Testament a été traité avec “humour et amour” : l’humour naît d’anachronismes cocasses, l’amour d’une adaptation et d’une réalisation restées fidèles à l’esprit biblique ». Averty déclarait juste avant la diffusion des Verts pâturages [5] : « J’ai fait une sorte de comédie musicale, une véritable oeuvre pie de ma part, je n’ai pas cherché de scandale. C’est un prétexte à truquages, une occasion d’accéder au merveilleux. Je ne pense pas que les chrétiens seront choqués par Verts pâturages. » Il se trompait.

Fig. 14

Force est de constater que ce ne fut pas l’avis d’une partie du public, qui fut scandalisée par cette adaptation. Voici deux réactions tirées du courrier des lecteurs de l’édition de la semaine du 16 au 22 janvier 1965 de Télé Magazine (p. 90), qui a expliqué deux semaines plus tôt que « la TV [sic] paye les acteurs noirs plus cher que les blancs [6] ».

Nous sommes écoeurés de la soirée du 24 décembre de Jean-Christophe Averty. Il est scandaleux de confier une soirée de réveillon à un fou. Il ne faut guère être normal pour faire de pareilles émissions.

Il paraît évident que si les Chrétiens ne célèbraient pas ce soir l’anniversaire de la naissance du Christ, il n’y aurait pas de Noël ! Pourquoi dans ce cas, la Télévision française nous a-t-elle présenté en cette veillée ces images qui n’ont qu’un très lointain rapport avec cette grande fête qu’est depuis toujours la commémoration fervente de la venue chez nous du Sauveur ? Il est 22 heures je viens de faire taire un son et une image qui me donnent la nausée.

Les lecteurs de Télé 7 Jours (no 251, 9 janvier 1965, p. 3) vont dans le même sens :

Nous avons subi, le 24 au soir, Les Verts pâturages de Jean-Christophe Averty. Quand serons-nous débarrassés de ce sadique ? Comment l’ORTF peut-elle se prêter à de telles mascarades ? Que l’on soit croyant ou incroyant, il y a des sujets que personne n’a le droit de salir. Il est vrai que c’est fait avec une telle bêtise ! Mais nous regrettons la taxe que nous payons et le temps que nous passons devant notre poste de TV.

Voici comment aurait pu se terminer l’émission du 24 au soir, confiée à M. Averty. La foule des téléspectateurs se présente devant Dieu. Des millions de mains jointes se tendent vers Lui [sic]. Soudain, éclate la prière “Seigneur, délivrez-nous de cet Averty !” Et le Seigneur, dans sa juste colère, atomise le triste individu.

Bien que Télérama considère, à l’inverse de Télé Magazine, que ses lecteurs ont plutôt réagi favorablement, son édition de la semaine du 17 au 23 janvier 1965 (p. 22) fait état des « allergiques » qui sont choqués par la façon de représenter la Bible :

Déjà, il était difficile de personnifier Dieu le Père, mais faire danser ces pantins ailés qu’on appelait des anges, nous faire assister à différentes scènes dont celle qui se passe chez Pharaon, qui faisait penser au “Bébert” de Pigalle, tout cela dépassait la mesure.

C’est une fumisterie, c’est une malhonnêteté. Prêtre, je ne demande pas que l’on serve nécessairement des “bondieuseries” le 24 décembre, mais j’ai le droit de demander que l’on soit honnête et qu’on ne trompe pas sur la marchandise.

À la lumière des événements de Charlie Hebdo en janvier 2015, ce refus de personnifier Dieu a sans doute une autre résonance et fait penser que d’aucuns considéreraient Les verts pâturages comme blasphématoires. Surtout quand on garde en tête le racisme qui règne alors en France aussi bien qu’aux États-Unis.

Dieu est noir, comme l’ensemble des acteurs, et vêtu d’un magnifique costume blanc. Il est tantôt dragueur, tantôt prédicateur, il aime bien le flan. L’ange Gabriel, qui le seconde, a une flopée de médailles sur la poitrine, comme un dignitaire soviétique (figure 15). Adam est noir lui aussi et Ève sort de sa côte sous les traits d’une jeune femme noire en soutien-gorge et culotte blancs (figures 16 et 17). La naissance de l’homme est représentée par un baigneur en celluloïd noir posé sur la partie d’une mappemonde qui représente l’Afrique (figure 18). Jésus lui-même, à la fin de l’émission, sera représenté par un bébé noir (figure 19). Les acteurs n’ont pas l’accent de l’Île-de-France, mais plutôt celui des îles, comme on dit. Le judéo-christianisme et l’islam sont confondus en une seule religion, comme le suggère la parole du Dieu qui confie à Gabriel : « Qui les conduira là-bas ? Votre arrière-petit-fils Mohamed… Moïse ». Rappelons que, pour le Coran, Moïse/Moussa fait partie des « grands prophètes », ces messagers envoyés par Allah, et qu’il annonce le prophète Mahomet.

Fig. 15

Fig. 16

Fig. 17

Fig. 18

Fig. 19

Ce n’est pas tout : les miracles sont assimilés à des tours de magie. On le voit dans cet extrait où, dans le pur esprit méliésien, Dieu fait apparaître le buisson ardent (figure 20), où les flammes sont représentées par un bouquet de femmes qui dansent lascivement. Moïse, habillé en cow-boy et seul au milieu du désert, réchauffant sa pitance sur un feu de bois, n’en croit pas ses yeux. Le prophète bégaye jusqu’au moment où Dieu, par un miracle dont il a le secret, fait disparaître ce défaut. Quand celui-ci lui annonce qu’il va lui aussi faire de la magie, Moïse lui demande : « Est-ce que je peux aller dans un cirque ? » La scène vaut d’être vue en détail car, sous son aspect idéologiquement provocateur, elle livre aussi des clés pour comprendre la rupture qu’Averty opère avec la télévision de son époque et avec le cinéma.

Au début de l’extrait, nous sommes dans l’univers du cinéma : Dieu fait apparaître Aaron à la manière de Méliès, puis il transforme un bâton en quelque chose qui reste hors champ. Deux séquences plus tard, nous nous retrouvons dans le palais de Pharaon, qui est un gigantesque bouge des années 1930 où l’on boit, où l’on fume, où les femmes arborent des tenues sexy. Pharaon lui-même est une sorte de caricature du petit voyou américain. Là, pour épater l’assistance, le prophète, toujours habillé en cow-boy, refait le tour que Dieu lui a montré, mais que nous n’avons pas vu : une canne est métamorphosée en un serpent en bois articulé. Une simple surimpression visualise le passage de l’inanimé à l’animé. Quelques instants plus tard, Moïse demande à Pharaon de libérer les Hébreux. Comme celui-ci refuse, Aaron envoie « le fléau numéro deux : les mouches ». Au lieu de recourir à un trucage « imperceptible, mais que l’on sent », comme aurait dit Metz (1972, p. 180), Averty choisit délibérément de recouvrir l’image d’une trame de petits tirets qui vibrent. Nous sommes à présent dans l’exhibition de l’électronique. Cet affichage sera aussi ostensible au moment d’illustrer le déluge : la pluie sera figurée par des lignes brisées blanches dans l’image. Dans Ubu, Averty avait déjà recouru à ce procédé en ajoutant une plaisanterie icono-verbale : pour respecter la didascalie « Une caverne en Lituanie. Il neige », plutôt que de mimer des flocons par un artifice de décor, il avait préféré superposer à l’image la bien nommée « neige cathodique » (figure 21). On comprend, dans ces conditions, que le décorateur Raymond Nègre puisse parler de « cet art abstrait qu’est […] l’électronique [7] » (figure 22). On trouve d’ailleurs dans son cahier des effets qui ne sont obtenus que par l’électronique : les mouches sont produites par un « générateur d’impulsion », les vagues par une modulation du balayage vertical. Mais Debrenne utilise aussi des « hachures par truqueur seul » ou « divers aspects obtenus par le correcteur différentiel de traînage », ainsi que toutes les sortes de volets, qui sont à la base de la plupart des trucages d’Averty (figure 23).

Fig. 20

En même temps qu’elles illustrent le passage de la magie cinématographique à la magie de la vidéo, les trois séquences dont je fais ici l’analyse sont aussi implicitement une critique des variétés télévisuelles telles qu’elles se pratiquent (déjà) à l’époque. Dans la décennie précédente, Jean d’Arcy, qui fut le programmateur de la télévision française de 1952 à 1959, s’en prenait aux variétés :

Un effort sera fait dans le sens de l’écriture du scénario pour les émissions de variétés, l’expérience prouvant de plus en plus, année après année, que l’époque se termine des émissions de variétés composées d’un simple défilé de numéros réunis entre eux par le bagout d’un animateur : il convient de plus en plus de bâtir un scénario et de jumeler aussi, comme pour les émissions dramatiques, auteur et réalisateur [8].

Fig. 21

Fig. 22

Dédicace du décorateur Raymond Nègre à Max Debrenne (fonds Max Debrenne à l’INA, cote AR E ORI 00019317 INA 021).

Fig. 23

Cette recommandation sera mise en oeuvre dans les émissions de la série Banc d’essai, et plus précisément dans l’une d’entre elles, réalisée par Averty en 1958 et intitulée Jazzorama. Certes, il y a une présentatrice, Simone Alma, mais son rôle est réduit à une simple… présentation de l’émission. L’une des séquences est bâtie autour de St. Louis Blues. Claude Bolling introduit le morceau au piano tandis qu’un travelling rejoint Simone Alma qui présente l’émission et commence à chanter. Nous quittons la chanteuse par une surimpression pour entrer dans un univers diégétique qui est en contrepoint des paroles de la chanson : un homme quitte sa femme pour une autre. Cette illustration avec pour seul support les paroles de la chanson constitue sans doute l’un des premiers clips de la télévision française. On retrouve dans Les verts pâturages ce même principe de la suppression de l’animateur passeur de plats. C’est le récit, le « scénario construit », qui justifie l’intervention des morceaux chantés, qui sont tous des gospels ou des negro spirituals : de l’histoire de Moïse et de sa visite chez Pharaon, on passe à Go down Moses, de l’évocation du siège de Jéricho par Josué et les siens, à Joshua Fit the Battle of Jericho, etc. L’amour du jazz New Orleans et des negro spirituals explique aussi la présence fréquente des Noirs dans les émissions d’Averty. Et même cette transition à la chanson par le biais d’une saynète est aussi un jeu sur cette télévision des années 1950 à qui Averty donne un sérieux coup de jeune. Dans cette décennie, en effet, le « sketch rétrospectif », qui consiste à injecter des anachronismes dans la représentation d’une scène historique, est un des divertissements fréquents des spectacles de cabaret, dont j’ai montré qu’ils étaient très répandus (voir Jost 2008). Le dialogue entre Dieu et Moïse reprend bien cette rhétorique, ce qui a pour effet de désacraliser une scène qui est normalement sacralisée. Mais l’enchaînement sans aucune transition avec l’image vidéo affiche fortement la rupture esthétique qu’Averty est en train de faire vivre à la télévision française. Nous sommes dans une chorégraphie purement visuelle.

Averty appartient à une époque où la question de la spécificité du langage télévisuel est encore à l’ordre du jour. Il ne s’agit pas seulement de tirer parti au mieux des ressources de l’électronique, mais aussi de s’inscrire en faux contre certains usages de la télévision, ceux-là mêmes qui ont constitué l’histoire de cette époque, qui reste un peu une histoire officielle, ne mettant l’accent que sur ce que furent les émissions majoritaires : dramatiques ou variétés.

Le paradoxe de l’esthétique d’Averty est qu’elle met les nouvelles ressources de l’électronique télévisuelle au service de ce que l’on pourrait appeler la recherche d’une certaine primitivité, en lavant ce terme de toute connotation négative : primitivité d’une peinture qui ne connaît pas la perspective, primitivité d’un cinéma qui ne connaît pas le montage et qui privilégie la vue frontale, primitivité d’un théâtre de marionnettes, etc. C’est comme si la rupture technologique était l’occasion non d’inventer un nouvel art, mais de le réinventer en le fondant sur de nouvelles bases.

Le 1er octobre 1967 : c’en est fini du noir et blanc. Par une ironie de l’histoire, c’est Averty qui est responsable de cette soirée où les spectateurs purent assister à ce moment spectaculaire — du moins pour ceux qui avaient un poste adapté à la métamorphose — du noir et blanc à la couleur. Si, d’une certaine manière, cela marqua la fin d’une certaine esthétique que j’ai tenté de décrire ici, cela fut aussi le début d’une autre. Averty va prendre la couleur pour ce qu’elle est : un nouveau matériau visuel. Dès 1968, il réalisera Des goûts et des couleurs, mettant l’accent sur la transformation qui vient de s’opérer. À nouveau, il faut réinventer. Bien que son travail soit souvent l’adaptation d’oeuvres préexistantes, Averty n’a pas fait des films sur l’art, il a montré ce que peut être un art de la télévision. C’est sans doute dans cette volonté de fonder un art télévisuel qu’il est à la fois le plus moderne et le moins actuel.

Appendices

Note biographique

François Jost est professeur émérite à l’Université Sorbonne Nouvelle — Paris 3 et directeur honoraire du Centre d’étude sur les images et les sons médiatiques, qu’il a créé en 1996. Il a fondé la revue Télévision (CNRS Éditions) et il dirige la collection À suivre, consacrée aux séries, aux éditions Atlande. Professeur invité dans de nombreuses universités à travers le monde, il a écrit vingt-cinq livres sur le cinéma et la télévision, dont Le culte du banal (2007), De quoi les séries américaines sont-elles le symptôme ? (2011), Les nouveaux méchants (2015) et Breaking Bad. Le diable est dans les détails (2016).

Notes

-

[1]

Jean-Christophe Averty, extrait de l’émission Micros et caméras du 18 septembre 1965 (http://www.ina.fr/video/I04282934).

-

[2]

De même que beaucoup d’expositions d’aujourd’hui rapprochent des oeuvres très éloignées dans le temps pour la seule raison qu’elles entretiennent des liens formels ou thématiques, je vais chercher ici dans différentes époques des correspondances, voulues ou non, avec les oeuvres d’Averty qui, d’ailleurs, remplissait des boîtes d’images qu’il avait découpées au cours de ses lectures…

-

[3]

Voir son article ici même.

-

[4]

« L’Éternel est mon berger : je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles… »

-

[5]

Dans Télé 7 Jours, no 246, 5 décembre 1964, p. 12.

-

[6]

« Pour les Legitimus — qui sont tous chanteurs, danseurs, tous musiciens, tous comédiens — l’émission Les Verts pâturages est une bonne affaire : ils ont en effet réussi, grâce à cette émission, à obtenir un tarif spécial pour les cachets accordés aux interprètes noirs, les moins utilisés de tous. Ils seront en effet rémunérés désormais au tarif des artistes spécialisés, c’est-à-dire à un taux supérieur d’un tiers au tarif normal » (Télé Magazine, 2-8 janvier 1965, p. 20).

-

[7]

Cahier du décorateur Raymond Nègre dédicacé à Max Debrenne, fonds Debrenne à l’INA.

-

[8]

Centre des archives contemporaines, 1990 0214, art. 6, Procès-verbal du Conseil des programmes, 4 octobre 1957.

Bibliographie

- Averty 2011 : Jean-Christophe Averty, « Si je n’étais pas né, il n’y aurait pas eu d’émissions d’Averty », Télévision, no 2, 2011, p. 136-169.

- Delavaud 2005 : Gilles Delavaud, L’art de la télévision, Bruxelles, De Boeck, 2005.

- Gombrich 1960 : Ernst Gombrich, L’art et l’illusion [1960], Paris, Gallimard, 1971.

- Jarry 1896a : Alfred Jarry, « De l’inutilité du théâtre au théâtre », Mercure de France, t. XIX, juillet-septembre 1896, p. 467-473.

- Jarry 1896b : Alfred Jarry, Ubu roi, Paris, Mercure de France, 1896.

- Jost 2008 : François Jost, « Quand la télévision était un cabaret », dans Jürgen E. Müller (dir.), Media Encounters and Media Theories, Münster, Nodus, 2008, p. 307-320.

- Leenhardt 1986 : Roger Leenhardt, Chroniques de cinéma, Paris, Cahiers du cinéma, 1986.

- Metz 1972 : Christian Metz, « Trucage et cinéma », dans Essais sur la signification au cinéma, t. 2, Paris, Klincksieck, 1972, p. 173-192.

- Papin 2015 : Bernard Papin, « Les Raisins verts : le “surréalisme attardé” de Jean-Christophe Averty », Télévision, no 6, 2015, p. 143-156.

List of figures

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Les personnages du premier plan sont plus petits : à gauche, Otto IV jouant aux échecs avec une courtisane, miniature, 1300 ; à droite, Piero della Francesca, La Vierge de miséricorde, vers 1460, San Sepolcro.

Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11

Fig. 12

Fig. 13

Fig. 14

Fig. 15

Fig. 16

Fig. 17

Fig. 18

Fig. 19

Fig. 20

Fig. 21

Fig. 22

Fig. 23